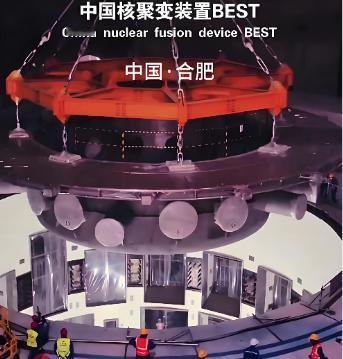

中国两个 “硬核地标”:定了未来格局,决胜时刻还在后面! 在中国地图上,有两个看似不显眼的地方,正悄悄改写全球未来的竞争格局。 一个在安徽合肥,藏着全球顶尖的 “人造太阳” 核聚变装置;另一个在内蒙古赤峰,建着世界级的绿氨生产基地。 一个瞄准能源终局,一个手握当下王牌,两者联手,让中国在未来的全球博弈中,攥住了最关键的主动权。 合肥的核聚变装置,说白了就是人类想造个 “迷你太阳”,把核聚变的能量稳稳抓在手里。这可不是小打小闹的实验室项目,而是实打实要落地的国之重器。 目前,这个装置的第一个核心零部件 —— 托卡马克装置的 “第一壁” 已经安装完成,整个项目预计 2027 年全面建成。 别小看这一步,“第一壁” 是直接面对上亿度高温等离子体的 “防火墙”,技术难度堪比在火山口盖房子,全球能造出合格产品的国家不超过三个。 这个 “人造太阳” 的厉害之处,在于能一劳永逸解决能源问题。 传统火电烧煤烧油,不仅越用越少,还污染环境;核电虽然清洁,但有核废料处理的后顾之忧。 核聚变不一样,它用的原料是氘和氚,氘直接从海水里提取,1 升海水里的氘,聚变产生的能量相当于 300 升汽油,地球上的海水够人类用几十亿年。 更关键的是,核聚变过程几乎零污染,没有温室气体排放,也不会产生长寿命核废料。 等到合肥这个装置稳定运行,中国就会成为全球核聚变技术的 “规则制定者”,到时候谁想发展核聚变能源,都得参考中国的技术标准,能源格局的主导权自然就落到了我们手里。 如果说合肥的核聚变是着眼未来的 “能源终局” 布局,那内蒙古赤峰的绿氨项目,就是当下就能落地的 “清洁能源王牌”。 这个项目最绝的地方,是把光伏、风电和储能凑到一起,干成了一件以前没人敢想的事 —— 用 100% 清洁能源生产绿氨。 赤峰有着得天独厚的优势,年平均日照时间超过 3000 小时,风力资源更是常年稳定,是中国新能源开发的 “风水宝地”。 它的生产逻辑很简单:白天用光伏发电,晚上靠风电补能,多余的电存进储能系统,全程不用一点化石能源,最后通过电解水制氢、再与氮气合成,造出纯绿色的绿氨。 别以为绿氨只是普通化工产品,它现在可是全球争抢的 “香饽饽”。 国际海事组织要求 2050 年航运业碳排放量较 2008 年减少 50%,而绿氨是目前最适合的船舶燃料,没有之一。 现在全球都在抢清洁能源赛道,美国、欧洲也在搞绿氨项目,但他们的规模大多只有几十万吨,而且光伏风电产业链不完整,生产成本比中国高 30% 以上。 赤峰这个项目,不仅规模全球第一,还能依托中国完整的新能源产业链,把绿氨价格压到传统合成氨的水平。 到时候全球市场都会主动来找中国买绿氨,我们相当于把清洁能源变成了 “可出口的战略资源”。 这两个项目一远一近、一长一短,刚好构成了中国能源战略的 “双保险”。 现在很多人觉得国际竞争激烈,其实真正的决胜时刻还没到。大国博弈拼的从来不是一时的快慢,而是长远的布局。 等到这两个项目全面落地,你就会发现,中国早就悄悄站在了全球格局的制高点上,而真正的决胜时刻,才刚刚拉开序幕。

![早上好,十一月好,新的一个月新的开始!转发抽10个5.2[抱抱][么么](http://image.uczzd.cn/4880976617301281587.jpg?id=0)