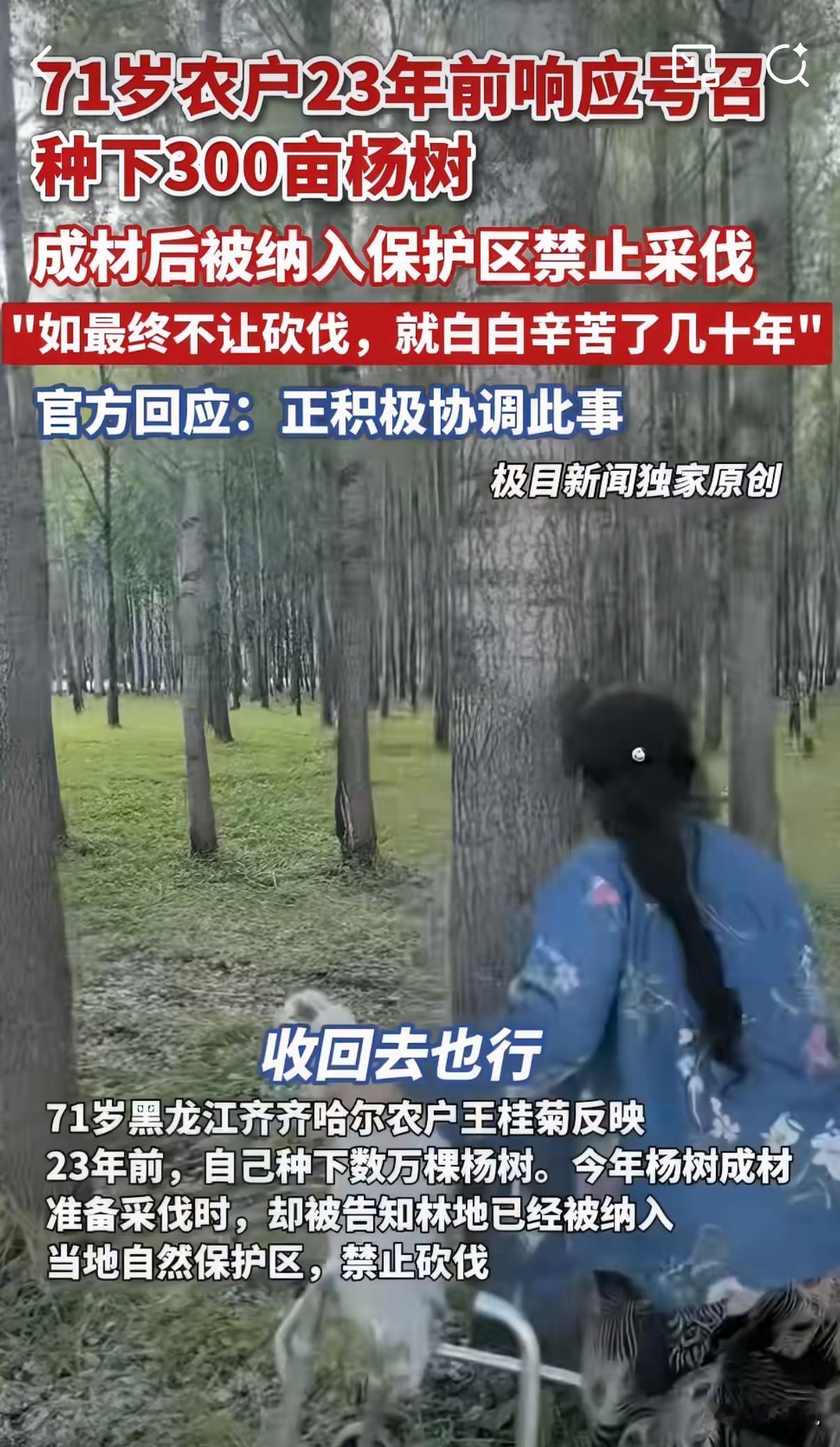

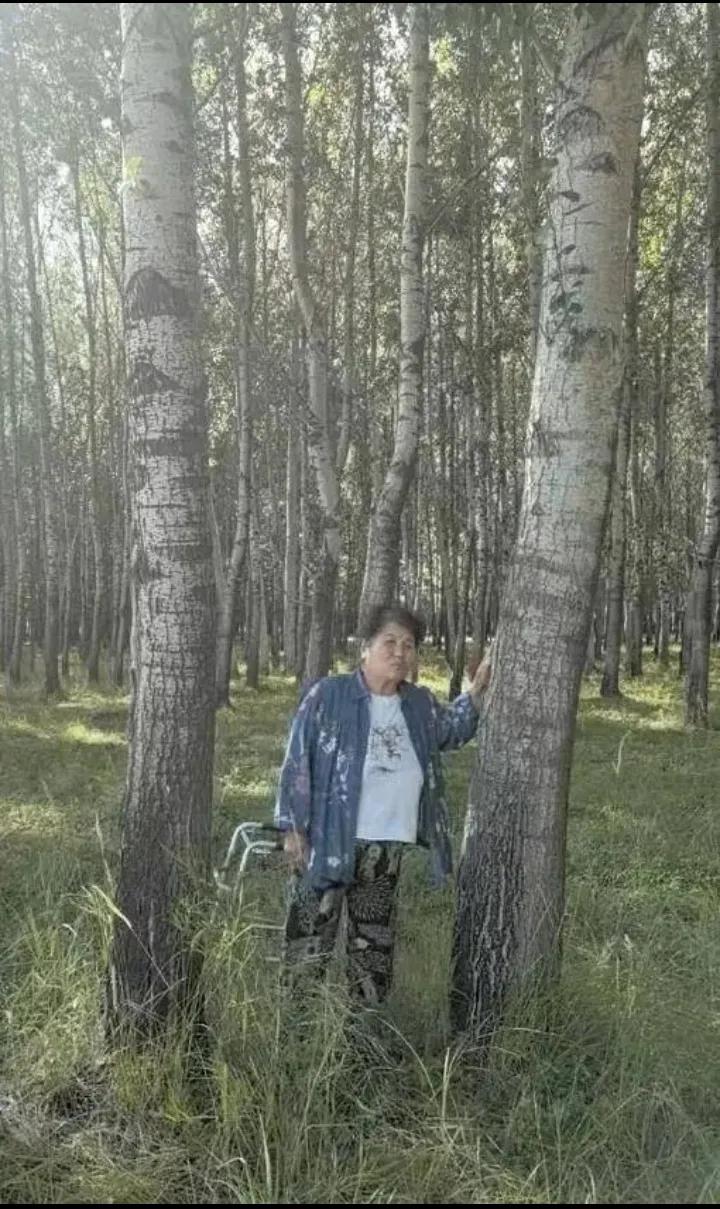

黑龙江齐齐哈尔富海镇,23年前,48岁的王桂菊响应国家号召,签了25年的《造林承包合同》,种下了300多亩的杨树,本想等杨树成材卖钱,可眼看合同就要到期了,王桂菊也71岁了,却被告知杨树成材后被纳入保护区禁止采伐。如果最终真的不让砍伐,就白白辛苦了几十年。王桂菊忍不住哭诉“老百姓的理在哪?” 故事得从2002年说起。那年王桂菊才48岁,丈夫早逝,她一个人拉扯着孩子过日子。 镇政府和村委会号召大家承包土地造林,说这是为了生态,也是为了让老百姓有长期收益。 看着村里撂荒的360亩河套地,王桂菊动了心,当场和村委会签了25年的《造林承包合同》,合同上明明白白写着“退耕还草(林)地”,还约定林木成熟后经批准可以采伐。 一开始的树苗是政府给的,可刚种下去的杨树苗也就手指那么粗,风一吹就倒。 王桂菊每天天不亮就往地里跑,除草、浇水、扶苗,到了夏天得雇人打药防虫,冬天还要巡林防火。 遇到下雨天,她披着塑料布在地里疏通沟渠,生怕积水泡坏了树苗。 十多年前一场大水冲倒了不少树,还是经林业部门批准后,她才砍了倒伏的树卖了几万块钱,这是树林唯一一次给家里带来收入。 剩下的这些年,她把家里的积蓄、精力全投在了林子里,补栽树苗自己掏钱,修剪树枝请人帮忙,硬生生把一片荒地变成了郁郁葱葱的树林,3万多棵杨树如今都长到了20到40厘米的胸径,正是该采伐变现的时候。 可2024年,女儿张丽去办采伐证时,却被告知,这片林地已经被划入黑龙江乌裕尔河国家级自然保护区缓冲区,根据《森林法》,这里的林木禁止采伐。 更让母女俩寒心的是,这23年里,她们一分钱补助都没拿到过。 王桂菊一直以为自己种的是“退耕还林”的树,应该有补贴,可县林草局说,这块地其实是“三北”工程造林地,她没签过专门的退耕还林合同,所以没有补助。 她们申请公开相关地块信息,还被以“涉密”“涉及隐私”为由拒绝了。 眼看着2027年合同就到期了,辛苦种的树不能砍,该得的补贴没拿到,王桂菊一边哭一边说“这23年的财力物力全投进去了,不让砍不就白辛苦了一辈子吗?” 事件曝光后,有人心疼老人说,响应号召的时候积极,现在老人老了、树成林了,却不让采伐,这太寒心了。 也有人说,生态保护很重要,但不能让老百姓为公益买单。 还有人质疑,合同写了能采伐,现在政策变了,总得有个说法吧。 其实,这件事里没有绝对的“对错”,但有必须被重视的“情理”。 王桂菊当年响应政府号召造林,是实实在在的公益行为,她的坚守换来了23年的生态改善,这份功劳不该被忽视。 生态保护是长远大计,禁止采伐的规定有法律依据,可政策的调整不能让个体来承担全部代价。 合同里的约定、老人23年的投入、“退耕还林”与“三北工程”的认定争议,这些都需要一个清晰的说法。 不能用“现行政策没有补偿规定”就打发了事,政策是死的,人是活的,不能让守规矩的人吃亏。 其实,生态保护和个人权益并不矛盾。王桂菊种的树如今成了保护区的一部分,恰恰说明她的付出有了生态价值。 官方正在积极协调是好事,但不能只停留在“研究中”,林权互换、政策补贴、生态补偿,这些可行的办法得尽快落地。 23年,足够一棵小树苗长成参天大树,也足够一个中年人熬成老人。 王桂菊的故事不是个例,它提醒我们:每一项政策的推进,都该兼顾公益与个体权益;每一份坚守的付出,都该被温柔以待。 希望相关部门能尽快拿出切实可行的方案,让老人的辛苦不白费,让守信者有回报,这才是政策该有的温度,也是生态保护与民生保障的双赢之道。