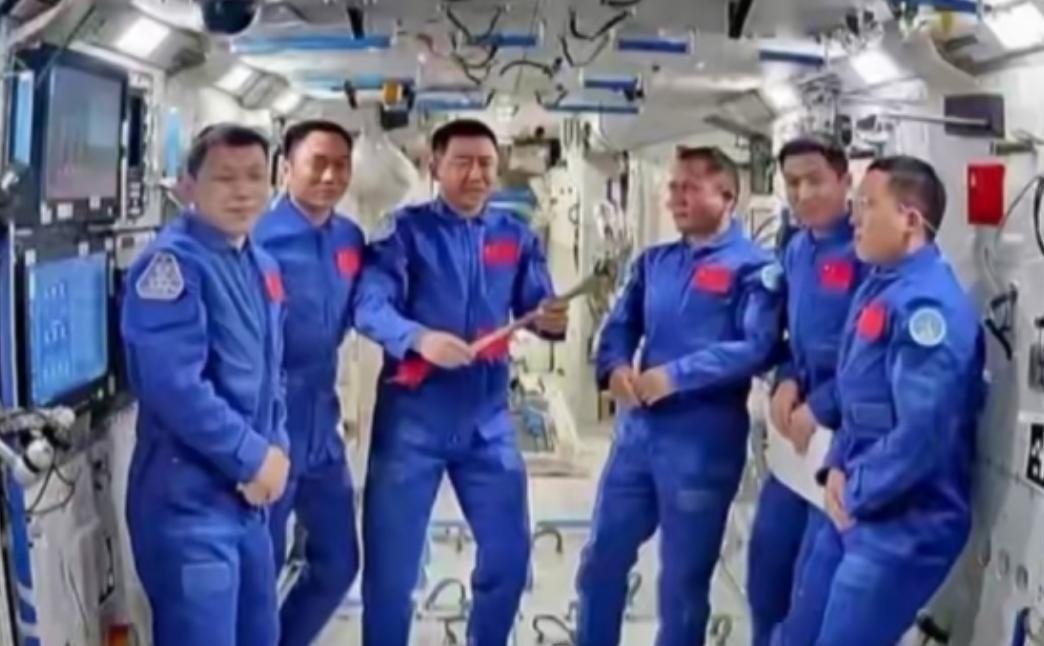

全球速度最快的航天救援记录或将在中国诞生!但事实上却是我们最不希望看到的结果,目前神舟二十号的损伤情况还在评估中,央视新闻公布神舟二十号被空间碎片撞击后,全中国人民都非常揪心,飞船损伤到底如何,空间站有没有被破坏,神舟二十号还能安全返回地球吗? 2025年11月4号晚上,本是神舟二十号载人飞船准备返回地球的日子,全国观众都守在屏幕前等着航天员回家,没成想央视突然播了条紧急消息——飞船被空间碎片撞了,那一刻估计不少人的心都揪成了一团。大家紧跟着追问,飞船伤得重不重?空间站会不会受牵连?那3位航天员还能安全回来吗? 直到11月5号中国载人航天工程办公室发了补充通报,悬着的一颗心才稍微放下些。 原来撞上来的是颗只有0.8毫米的太空小碎片,看着跟细沙粒似的,可在太空中高速飞行时威力堪比炮弹,一下就砸在了推进舱尾部的氧化剂储箱散热面板上,硬生生凿出个6毫米的穿孔。储箱里的压力瞬间从2.1MPa掉到1.8MPa,幸亏飞船上的自动密封阀反应快,立马启动堵住了漏点,才没让事态恶化。 更万幸的是,全面检测后发现返回舱防热大底、舱门密封这些要命的关键部位都没受影响,3名航天员已经安全转移到空间站核心舱,生命体征平稳得很。 这时候再回头看俄美那两次航天救援的闹剧,更能明白中国航天的“未雨绸缪”有多金贵。 前几年俄罗斯联盟MS-22飞船出故障,冷却剂泄漏得一塌糊涂,航天员没法按原计划返回,只能临时等联盟MS-23飞船赶去接人,硬生生多待了好几个月,期间还得时刻提防生命保障系统出问题。美国阿波罗13号更惊险,登月任务中氧气罐突然爆炸,飞船失去动力,航天员只能靠登月舱里的有限资源自救,返回地球的过程全程手动操作,差一点就成了太空悲剧,事后复盘才发现是设备维护的漏洞早就埋下了隐患。 这两次救援虽然最后没出人命,但过程里的慌乱和被动,跟中国这次的快速应对比起来,差距一下就显出来了。 其实中国航天的这份从容,根本不是运气。就说这次立了大功的自动密封阀,早在上世纪九十年代搞神舟飞船初期就开始研发了,专门针对空间碎片撞击设计,用的是特殊记忆合金材料,一旦检测到穿孔就能自动收缩封堵,这些年还跟着飞船迭代了五六次,就是为了应对这种“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”的险情。 更别说咱们还有“夸父”空间碎片监测系统,能实时追踪近地轨道上直径超过1毫米的碎片,这次实在是因为那颗碎片太小,而且是从飞船后方盲区撞过来的,才没能完全避开。 空间站的设计更是把“冗余”做到了极致。不光飞船自带应急防护,空间站核心舱里还备着全套的生命保障物资、备用返回舱接口,甚至连航天员的应急舱服都多准备了几套。 这次航天员转移只用了不到20分钟,就是因为早就演练过几十次类似的应急流程,从飞船脱离到对接空间站,每一步操作都刻在了骨子里。反观有些国家的航天项目,为了赶进度、省成本,常常削减应急设备预算,真出了事自然手忙脚乱。 可能有人会问,0.8毫米的碎片至于这么惊险吗?要知道太空中的碎片飞行速度能达到每秒7到8公里,是子弹速度的好几倍,哪怕是颗芝麻大的碎片,撞上航天器都能造成毁灭性伤害。 现在近地轨道上已经有上百万个可监测的空间碎片,小到油漆碎屑,大到报废卫星,就像一片漂浮的“太空地雷阵”,航天器每次出行都得小心翼翼。中国航天早就把这种风险算在了前头,从飞船外壳的缓冲层到关键设备的多重防护,层层设防就是怕遇上这种意外。 不过就算准备得再充分,没人想真的用上这些应急手段。航天探索本来就是在未知中前行,风险从来都在,但中国航天的逻辑一直是“把风险想在前面,把预案做在平时”。 这次神舟二十号的意外,虽然有惊无险,却也给全世界的航天事业提了个醒——碎片清理和航天器防护必须更上心。而中国这次的应对,不管是密封阀的及时启动,还是航天员的快速转移,其实都是多年技术积累的“试金石”,证明咱们的航天救援体系是真的能扛事。 现在神舟二十号的损伤还在进一步评估,后续怎么处置、航天员何时返程还得等通知。但有一点能肯定,中国航天不会因为这次意外就放慢脚步,只是会把防护网织得更密。毕竟探索太空的终极目的是为了人类的未来,而这份未来,从来都得靠“小心驶得万年船”的谨慎和“有备无患”的实力撑着。 要是真能创下救援记录,那也是用无数次的提前演练和技术打磨换来的,只是真心希望,这样的记录永远没有用武之地。

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)