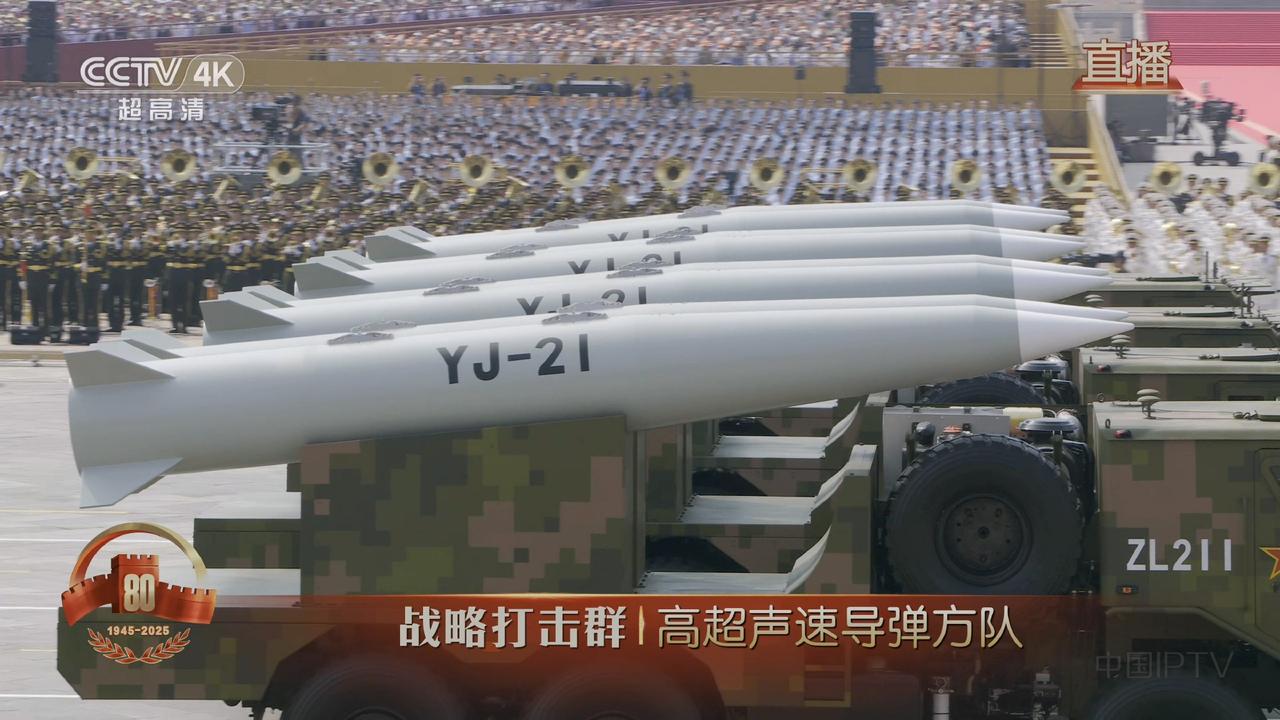

一位美籍华人表示中国人不要太自大,美国之所以去工业化,是因为钢铁,机电,军工,这些都是低附加值产业,进入战时,分分钟拉爆产量? 上世纪 60 年代,制造业占 GDP 超 25%,从铁矿挖到导弹装,从头到尾能自己搞定。匹兹堡的钢铁能撑起航母甲板,克利夫兰的机械厂能造出导弹里的精密零件,底特律的工厂战时一转身就能造坦克,那才是真・工业硬实力。 可现在呢,制造业占比跌到 8.5%,所谓的 “主动取舍”,说白了就是资本嫌重活累活不赚钱,把工厂全搬到国外去了。留下的只是 “设计在本土,生产靠全球” 的空架子,看着光鲜,一到战时就得露馅。 就说核潜艇用的特种钢,全美国就一家工厂能造 — 美国钢铁公司的卡内基工厂,一年产量只够装一艘弗吉尼亚级核潜艇。 要命的是,这家工厂的炼钢设备还是上世纪 80 年代的老古董,现在故障越来越多,五年前还只坏 3%,现在都飙到 12% 了。想换设备?没门 生产这种特种钢需要的超大宽厚板轧机,全球就中国和德国各有 3 台,美国早就不造这东西了,真坏了连备件都得求着德国给,人家还得先顾着自己家的国防需求。 再说被当成 “低附加值” 的机电产业,那可是导弹的 “大脑神经”。雷神公司的标准 6 防空导弹,制导系统里有 12 个微型电机,齿轮精度得细到 0.001 毫米,全靠五轴联动数控机床来加工。 美国本土就哈斯自动化一家能造这种机床,一年撑死了产 500 台,而且机床的核心控制系统还得靠日本。 讽刺的是,哈斯机床的线性导轨、滚珠丝杠这些关键零件,37% 都来自中国。真到战时,这供应链一断,导弹产能直接就得砍一半,想扩产都没辙。 美国的去工业化,本不是什么高瞻远瞩的战略,就是资本逐利把工业能力给慢慢磨没了。 上世纪 90 年代起,钢铁企业觉得搞特种钢又费钱又费时间,不如进口中国、韩国的普通钢材赚快钱,纷纷关掉了特种钢生产线。 结果就是,钢铁行业的研发投入从 3.2% 跌到 0.8%,以前领先全球的高端钢材技术,因为没人生产慢慢就失传了。 现在美国空军的 F-15EX 战斗机,发动机涡轮盘用的钢都得从瑞典进口,人家一年的产能就那么点,只能满足美军 60% 的需求,剩下的只能靠库存凑数。 有人觉得战时只要想扩产,开足马力就行,这纯属想当然。冷战时美国有套 “国防优先” 的动员机制,通用汽车当年一天就能造 10 辆谢尔曼坦克。 可现在,军工企业和民用制造业早就脱节了,洛克希德・马丁的 F-35 生产线,2300 多家供应商里,只有 17% 还做民用产品,剩下的全是专门做军工的。 这些企业平时为了赚钱,只维持最低产能,真要扩产,不仅得买新设备,还得培训工人。可美国现在制造业熟练工人缺了快 50 万,光导弹总装需要的精密焊接工、电子调试工,就缺 8 万多人,想招到人都难,更别说快速扩产了。 还有些看不见的 “命门”,更是把美国卡得死死的。大家都知道稀土重要,其实钨、铼、钴这些金属更关键。穿甲弹的弹芯离不开钨,美国自己的钨矿只够全球 1.2% 的量,90% 都得从中国、越南进口; 航空发动机的涡轮叶片得用铼,全球 70% 的铼都来自智利,而智利提炼铼的设备大多是中国造的;导弹锂电池需要钴,美国 92% 的钴都靠刚果(金),当地的钴矿加工厂,超过 60% 都是中国资本在运营。 这些小材料看着不起眼,却是军工生产的 “口粮”,真到战时断了供,就算有生产线,也只能是 “巧妇难为无米之炊”。 为了摆脱对中国的依赖,美国搞 “友岸外包”,把一些军工配套搬到印度、越南。可结果呢?印度造的导弹电路板,十个里有近三个是坏的,良品率才 72%,远不如中国的 99.3%;越南搞稀土分离,技术不行,成本是中国的 3 倍,纯度还不够,根本没法用在军品上。 中国的工业实力,从来不是靠 “自大” 撑起来的,而是实打实的全链条优势。从内蒙古的稀土矿,到上海的特种钢厂;从深圳的精密电机厂,到西安的导弹总装线,中国有全球唯一覆盖所有工业大类的完整体系。 就说特种钢,中国宝武一家的产能,就相当于美国全国的 5 倍;五轴联动数控机床,一年能造 3000 多台,不仅够自己用,还能卖到全世界。 那些觉得钢铁、机电是 “低附加值” 的人,根本不懂工业的逻辑。 这些看似基础的产业,就是军工高附加值的根基。美国主动丢掉这些根基,看似赚了短期的钱,实则把工业的 “根” 和 “魂” 都丢了。 信息来源:陈先义 07.31 一位美籍华人表示“中国人不要太自大,美国之所以去工业化,是因为钢铁,机电,军工,这些都是低附加值产业,一旦进入战时,分分钟都可以拉爆中国”。