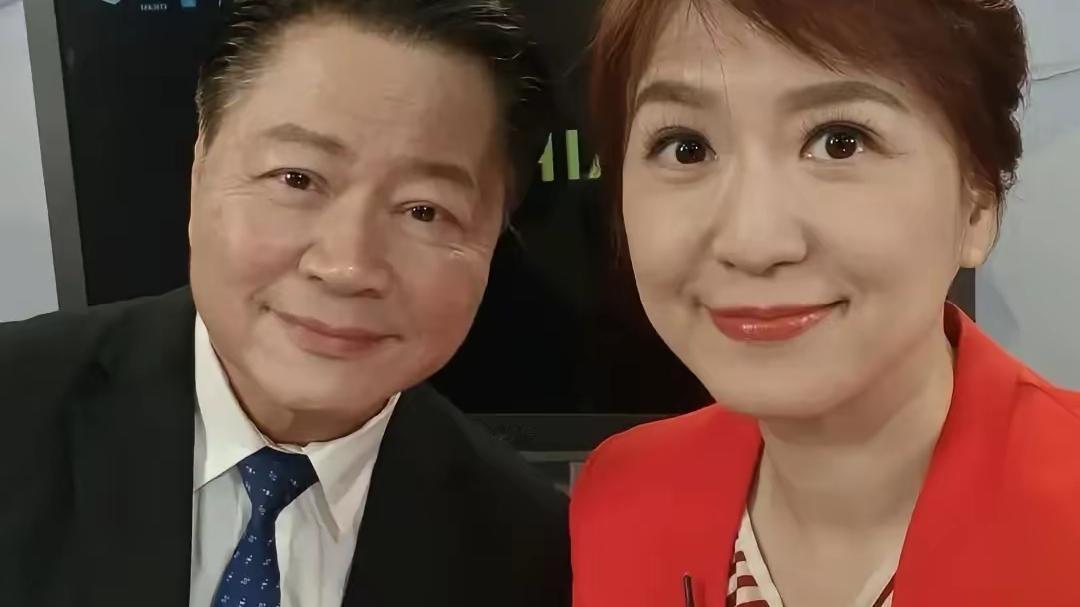

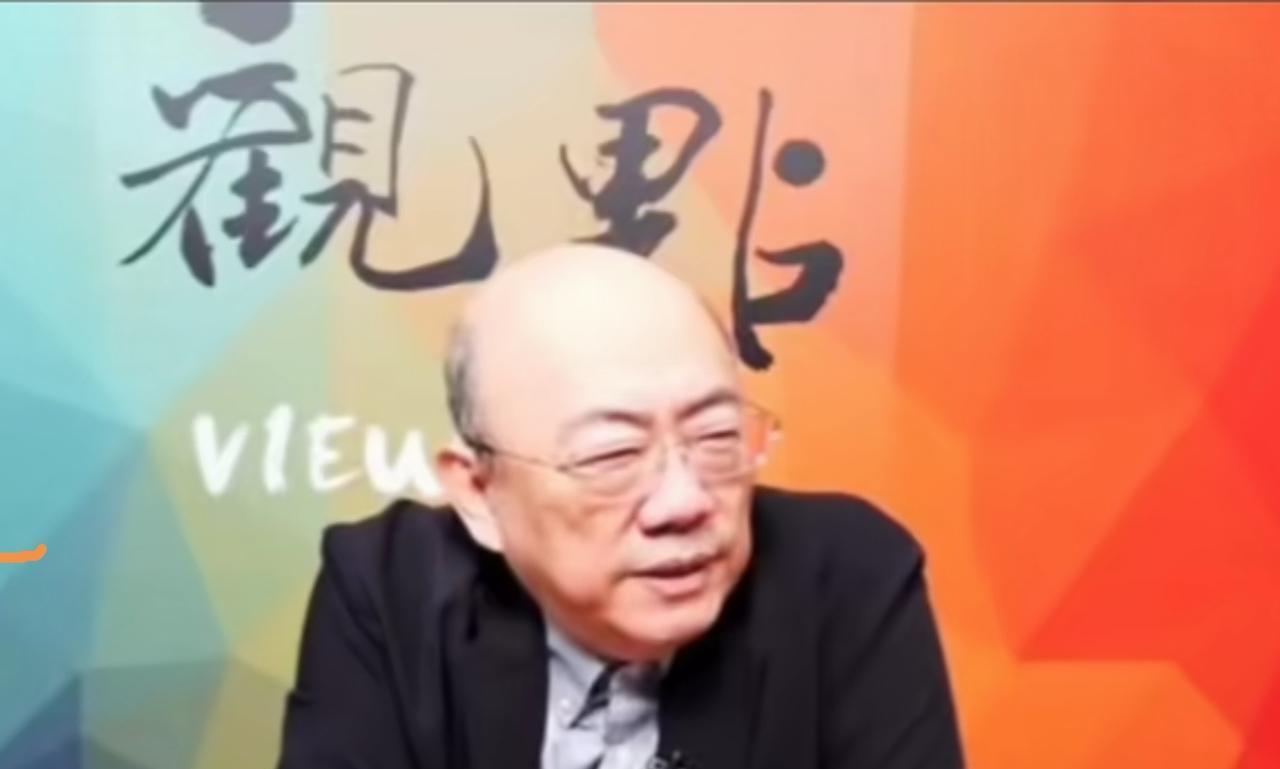

遭绿营打压后,赖岳谦带家人扎根大陆!女儿上海生活6年,计划移居福州厦门 赖岳谦用行动亮明立场!曾担任台湾政治大学副教授的他,因坚定支持大陆、不随绿营抹黑,被无情辞退,长达两年没有教职,断了主要经济来源。 赖岳谦作为国际关系与两岸问题专家,他常以数据与事实分析大陆发展,拒绝将政治立场凌驾于学术客观性之上。 然而,在台湾舆论场日益极化的环境下,这种理性声音成了“异类”,绿营媒体给他贴上“亲中”标签,施压校方将其辞退。 失去教职的两年间,他陷入生计困境,却也在网络上找到了新阵地,通过两岸媒体节目,他持续发声,用接地气的语言拆解民进党当局的“抗中保台”话术,吸引了大批大陆粉丝,网友评价他:“赖教授不吹不黑,只讲逻辑和证据,” 2017年,赖岳谦举家迁居上海,女儿赖纬从此在陆生活、求学,一待就是六年,从最初的语言适应到如今流利使用网络流行语,她的经历成了台青“大陆化”的鲜活注脚。 赖纬曾分享:“同学从不因我的口音区别对待,反而好奇台湾小吃和景点,”这种日常互动,消解了岛内宣传制造的隔阂感。 如今,赖家计划南迁至福州或厦门,这一选择背后,是大陆惠台政策与生活便利性的双重吸引,台胞证与居住证让就学、就医、移动支付无缝衔接,而闽台间的地缘与文化亲近感,更让移居如归家。 赖岳谦的迁徙轨迹,映射出两岸关系中一个深刻变化:大陆不再仅是台胞“闯荡”的选项,而是可托付人生的家园,据商务部数据,2022年大陆新设台资企业同比增幅超30%,同时超过40万台湾同胞长期在陆居住。 这种“用脚投票”的背后,是大陆社会经济发展与制度保障的支撑,从“31条惠台措施”到平潭实验区的“台胞社区”,政策设计精准对接台胞需求,反观台湾,意识形态挂帅导致经济停滞、人才外流,形成鲜明对比。 赖岳谦的选择,本质上是对“两岸未来在哪里”的务实回答,当岛内政治人物沉迷于操弄认同对立时,普通民众正以迁徙、就业、求学等实际行动,重新定义“两岸一家亲”。 尤其年轻一代台胞,他们跳过意识形态争论,直接融入大陆数字化生活与创业浪潮,这种“无缝融入”模式,正在消解两岸的精神边界,构建起超越政治叙事的共同体经验。 赖岳谦的故事之所以引发共鸣,在于它超越了个人遭遇,成为两岸关系演进的微观缩影,在民进党当局高喊“抗中”时,越来越多的台湾民众正用理性选择回应:哪里能提供发展机会、公平环境与生活尊严,哪里就是家园。 这种“理性迁徙”包含两层深意: 其一,它揭露了台湾“民主自由”话语的虚幻性,当学者因学术观点被剥夺工作,当媒体沦为“政治正确”的传声筒,所谓的“自由”实则充满禁区。 相较之下,大陆对台胞的包容反而体现得更具体,从社保等待遇到创业扶持,政策的确定性远高于岛内口号。 其二,两岸融合已进入“生活化阶段”,过去台胞西进多出于经济考量,如今则延伸到身份认同、文化归属与公共参与。 例如台青担任社区主任助理、台胞参与大陆基层治理,这些实践正在重构“两岸一家亲”的内涵:它不是政治口号,而是共享发展红利的共同体认。 未来,随着大陆持续推进统一进程,类似赖岳谦的个体故事将更常见,他们的存在本身,就是对“台独”叙事的无声解构,当人们自愿选择与这片土地共生共长,所谓“两岸敌对”的虚构语境便会自然崩塌。