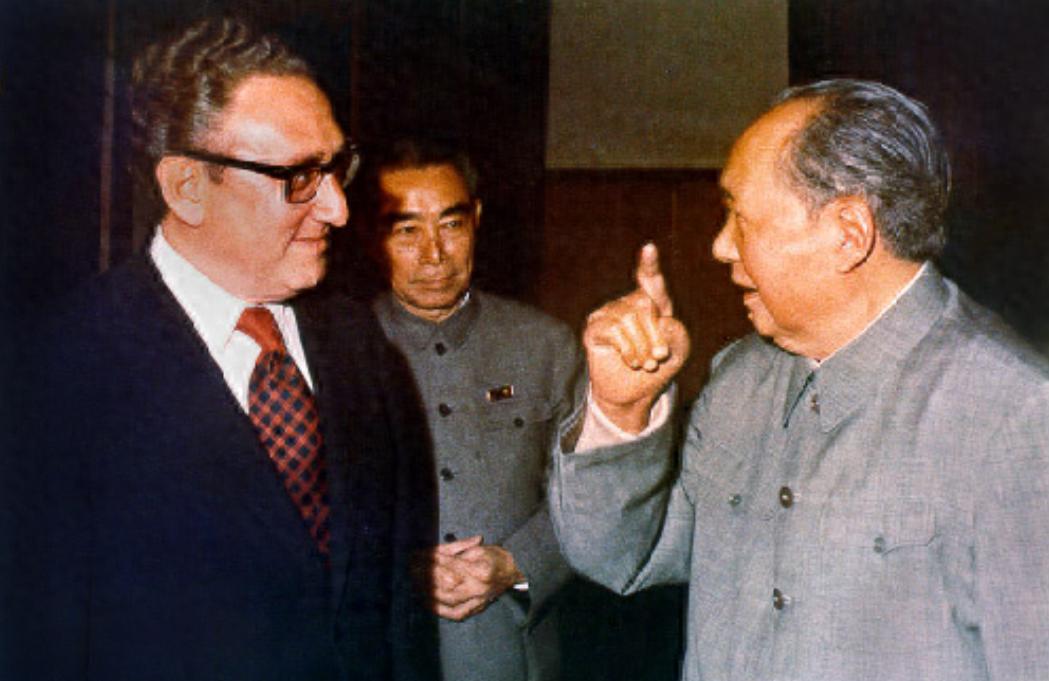

1964年,22岁吴连登被毛主席选中管生活家务,这张合影背后故事多 黑白相纸里,毛主席在中间,神情安静,像在听屋外的风。 右侧站着个年轻人,肩背绷直,眼睛不敢乱看。 名叫吴连登,1942年生在江苏盐城的小乡村,土道一下雨就黏鞋底。二十二岁那年进到中南海,从1964年到1976年,十二年,几乎没离开过毛主席,外头人叫他“毛主席管家”。 这“管家”不靠摆谱,靠的是一摞钥匙和一本账,磨得手心发亮。 他的活不玄,偏又样样要紧。 毛主席的工资,先由他掌着,进一分出一分,花到哪儿都在账上落字。吃饭也归他管,食谱每天盯,什么能上桌,什么该往回撤,心里要有杆秤。 家里有什么算什么,旧物新物一一登记。 外面送来的礼品,收纳放置都讲规矩,谁也不能私自挪窝。 至于家庭里的大小琐事,人来人往、屋里屋外,也常要找他招呼一句。 听着都是碎末,捏在手里才知道不松不紧最难。毛主席的工资,本来按一级应是六百一十元。国家手头紧的时候,他自己开口,把工资降了三级,定在四百零四点八元。 钱一到手,先挪出十元作党费,这一步从不含糊。 余下的分门别类,房租要交,水电要付,家具也有摊子,伙食一月大约一百元,笔笔清楚。 有人听见“房租”两个字会愣住,心想领袖也要交房租。账本翻过去,确是如此,规矩就是规矩。钱从国家来,再规矩地回到国家里,这个圈子走得干净。 这份“规矩”,其实早就写在他笔下。 1938年五月,毛主席在《论持久战》中写下那句“今年七月一日,是中国共产党建立的十七周年纪念日”。从此有了“七一”的生日。定下仪式的人,几十年后还守着一间要交房租的住处,一本要按月核对的账。 道理不需多说,落在数字上就明白了。 至于吃,坊间记得他爱辣爱肉,湘菜馆里常见“毛氏红烧肉”的名字。可在国家最艰难的那段时间,吴连登看着餐桌,一天一天素下去。猪肉不见,鸡鱼不见,鸡蛋也不见,七个半月没让红烧肉上桌。厨房里有人心疼,悄悄做了一碗,色泽油亮,香气透盖。 端到面前,毛主席看了一眼,脸色就冷下来。 话不多:“现在什么时候,老百姓都饿着肚皮,我还要吃肉,谁做的,他要想吃,就让他拿去吃。”碗转身又回了灶间。 这样的日子久了,腿开始浮肿,走动不再利落。 身体懂得抗议,可餐桌的规矩没乱。 很多事在那一刻变得简单,群众挨饿的时候,领袖不能吃得太香。 再说仓库,外头总有人想象那里灯光雪亮,箱子里都是宝。 吴连登把门推开,看见的是沉默的旧物。没有一克金子,没有一克银子。几个大包塞得鼓鼓的,拆开尽是剪下来的布头、用旧的毛巾、磨破的袜子。 丢了可惜,留着能补。 毛主席穿的内衣,三个五个补丁很寻常,十个八个也不稀奇。 家里有一条被子,补丁一块压一块,最后数到七十三。被子摊开,原布哪块、后补哪块,眼睛都要花。 同处一屋的,还有另一组东西,出访苏联时穿过的皮帽、皮大衣、皮鞋,讲究也体面。 可回国以后,这些衣物再没上身,就安静躺在仓库角落。需要体面的时候体面,回到日常就回到俭朴。 昂贵和廉价并排,真正常用的是针线,是布头,是补丁。看着不起眼,扛得住日子。 晚年的家底也清清楚楚。 毛主席走时,家里剩下五百多元,没有给后代留下一分钱,没有一垄地,没有一间房。 有人从结果往前看,会把这几句叠得高。 吴连登写过一段话:“推倒三山填苦海,肃清五毒涤污尘,泽东家中无私产,古今中外第一人。”这句出自见过他穿衣吃饭、收发礼品、清点仓库的人,分量不靠辞藻,靠眼见。 时代换了样貌,人们记得“新三年旧三年,缝缝补补又三年”的拮据,也记得后来衣柜里花花绿绿、商场里一排排灯。 温饱当年是难题,如今不少地方成了选择题。 住处从泥房到瓦屋,再到平楼和大厦,城市长高了,脚下的路也越铺越平。可有些秤还在,比的不是热闹,是分寸。 对照那本账、那碗没入口的红烧肉、那条七十三个补丁的被子,分寸就有了落点。 说回照片。 毛主席在中间,吴连登在右边,年轻人像根笔直的标尺。十二年里,他是把关的人,也是旁观的人。五项职责看着琐碎,合起来是一套日常秩序:工资按月,党费十元,房租水电照交,伙食大约一百元,礼品入库有据,家产登记有目。 红烧肉不上桌七个半月,工作人员的一点心思被一句话拨回正道。 仓库里没金没银,一屋子的布头和旧物被针线缝成新的坚固。皮帽皮大衣皮鞋在访问中派过用场,回国后退回角落,日子照旧。