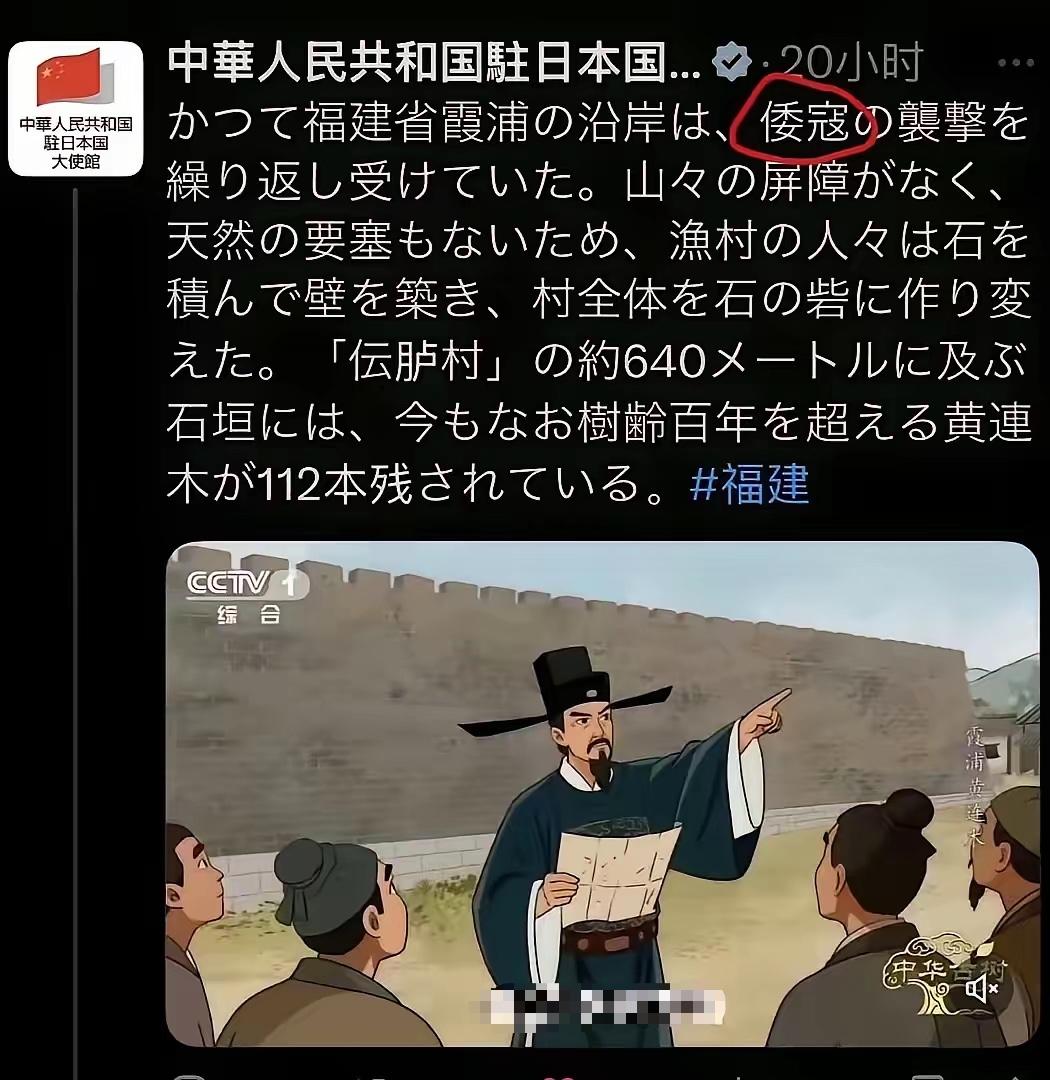

我驻日大使馆明确使用“倭寇”一词,是第一次,也属罕见! 就在昨天,中国驻日本大使馆官方X账号发了条日文推文,虽没直接点名,却让懂历史的人心里一紧。推文提到福建霞浦沿岸曾屡遭“倭寇”袭击,还讲了明代军民筑墙抵抗的事。这短短几句,把几百年前骚扰中国沿海的日本海盗,和如今某些人对台湾问题的指手画脚划上了等号。 为啥偏偏这时候提“倭寇”?前几天日本首相高市早苗在APEC会议期间偷偷和台湾地区人员见面,还公然称对方为“总统府资政”。驻日使馆当天就严正交涉,指出这严重违背一个中国原则、粗暴干涉中国内政。更过分的是,高市早苗在国会答询时声称,台海冲突日本可能视为“存亡危机事态”,暗示要武力介入。 这条在社交媒体上看似简单的日文推文,背后却是一场精心选择的外交表态。选择用日语发布,直接面向日本民众,绕开了传统媒体的过滤和解读,意图再明显不过。 这不仅仅是发给日本政府的信号,更是试图与日本社会进行一次直接的历史对话。而“倭寇”这个词的选择,更是充满了历史的重量感。 它不是一个普通的历史名词,在中国人的集体记忆里,它关联着一段长达数百年的沿海劫掠、生灵涂炭的惨痛历史。明朝时期,从辽东到广东,无数村庄被焚毁,百姓被屠戮,朝廷为此耗费了巨额的军费和民力,修建了海防工事,才最终平息了这场祸乱。 大使馆的推文里提到的福建霞浦城墙,就是那段历史的无声见证。当这个词被重新拾起,它唤醒的不仅仅是对过去的回忆,更是一种对国家主权和领土完整受到威胁的警觉。 这次表态的直接导火索,无疑是日本政坛近期在台湾问题上的一系列危险动作。高市早苗作为日本自民党内的重量级人物,以其鲜明的鹰派立场而著称。 她不仅在APEC这种国际多边场合的间隙,安排与台湾地区的所谓“官方人员”会面,更是在公开场合使用了极具挑衅性的称谓。 这种行为,在任何主权国家看来,都是对双边关系政治基础的严重冲击。这已经不是简单的“擦边球”,而是对“一个中国”这一国际社会普遍共识的公然挑战。中国驻日大使馆在事发当天就做出了反应,提出了严正交涉,这表明了中方的底线不容试探。 然而,事态的发展并未就此停止。高市早苗随后在日本国会答辩时的言论,更是将火药味推向了新的高度。她声称,一旦台海发生冲突,日本可能会将其认定为“存亡危机事态”。 这个说法在日本的安保语境下分量极重,因为它直接关系到日本是否可以行使集体自卫权,也就是是否可以武力介入。 这番言论无异于公开为“台独”分裂势力撑腰打气,也给本就敏感的台海局势增添了更多的不确定性。这种将自身安全与别国内政强行捆绑的逻辑,暴露了日本国内一些势力企图借机突破专守防卫限制、实现军事大国野心的深层意图。 将历史与现实并置,正是这则推文最核心的叙事手法。几百年前的“倭寇”是来自海上的武装骚扰,他们破坏沿海地区的安宁,挑战当时的中央王朝的统治权威。 而今天,某些日本政客在台湾问题上的所作所为,在叙事中被构建为一种现代版的“倭寇”行为——只不过形式从刀剑枪炮变成了政治操弄和言语挑衅,但本质上都是对中国核心利益的侵犯和对国家统一的破坏。 大使馆通过这种历史镜像的构建,传递出一个清晰的信号:中国历史上曾饱受来自东邻的海上侵扰之苦,为此付出了巨大代价,今天绝不会再容忍任何形式的分裂活动。这种历史的伤痛,塑造了今日中国捍卫主权完整的坚定决心。 在当下的国际舆论场中,社交媒体已经成为各国角力的重要阵地。中国驻日大使馆选择在X平台用日语发声,本身就是一种适应新传播环境的策略。 这种方式快捷、直接,能够迅速形成话题,引发讨论。而使用“倭寇”这样一个带有强烈情感色彩和历史烙印的词汇,无疑比一份措辞严谨的外交声明更能吸引眼球,更能触动日本民众的历史神经。 这是一种非传统的外辞令,它用历史的语言,来评论当下的政治,其震撼力和穿透力远超寻常。这或许也预示着,未来的外交沟通,将越来越多地融入文化和历史的元素,变得更加立体和复杂。 这一连串的互动,将中日之间因历史问题和台湾问题而存在的结构性矛盾再次凸显出来。它提醒人们,中日关系虽然在经济上紧密相连,但在政治和安全领域的深层次互信依然脆弱。 一个历史词汇的重提,一次政治会面的安排,一句国会答辩的言论,都可能成为引爆舆论的导火索。这起事件究竟是一次孤立的外交风波,还是未来中日关系走向的一个缩影? 用历史来警示现实,这种沟通方式是会加深误解,还是会促使对方更深刻地理解中方的底线?这盘棋局,远未到终局,未来的每一步都值得深思。对于这种外交策略,你又有什么看法呢?