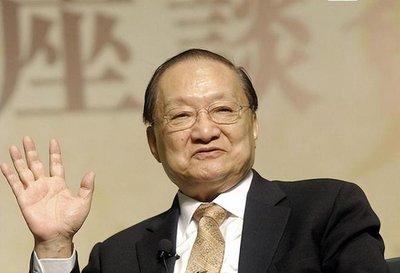

[太阳]1963年,金庸嘲讽中国造原子弹:“花钱造原子弹有什么用啊,百姓都没饭吃了,有这钱不如多做几条裤子穿!”陈毅元帅听闻后掷地有声地说:“裤子可以不要,原子弹必不可少!” (信息来源:海峡新干线) 上世纪六十年代,一场跨越山海的笔战,由两个身处天南地北的杰出人物点燃。 这场争论的背后,是两种爱国逻辑的激烈碰撞,一种是国家至上的生存理性,另一种是关乎每一个普通人冷暖的人本情怀。 当时的世界,冷战铁幕低垂,核武器像是一张护身符。尤其是美国在日本扔下原子弹后,苏联、英国、法国也相继入场,整个世界都活在核威慑的阴影里。 刚站起来的新中国,要面对的威胁实在太真切了,用毛泽东的话说,没有这东西,说话都不硬气。 这份紧迫感在六十年代初达到了顶点。中苏关系一掰,苏联专家带着图纸和设备全撤了,中国的核武研发一下就被人撂在了荒野里。 内外交困,压力山大。陈毅那句狠话,其实不是好勇斗狠,而是在绝境中为国家求生存的一种决绝姿态。这背后是残酷的认知:在那个丛林时代,原子弹就是最后的底牌。 可金庸隔着一条深圳河,看到的是内地同胞一穷二白、温饱都成问题的艰难处境。在他看来,任何宏大的目标,如果需要牺牲掉老百姓最基本的生存,那都是本末倒置。 他把自己创办的《明报》当成了阵地,连篇累牍地批驳。他认为,砸锅卖铁造核弹是劳民伤彩的痴人说梦,军事也不该凌驾于民生之上。他还怀疑,就算有了几颗原子弹,真能改变在美苏夹缝中的处境吗? 金庸的呐喊,代表了一种朴素的道理:国家的强大,最终是为了让每个人都穿得上“裤子”。 笔战持续了一年多,香港好几家报纸也加入了进来,对金庸的批评可以说是铺天盖地。但真正给这场争论画上句号的,不是谁说服了谁,而是一声巨响和一种胸怀。 1964年10月16日,罗布泊戈壁滩上传来的巨响,宣告中国第一颗原子弹成功爆炸。这声巨响,给了原子弹的必要性最硬核的证明,让无数海内外华人扬眉吐气。 即便如此,对金庸的批判并没有停。关键时刻,陈毅却展现了惊人的气度,他亲自出面,叫停了对金庸的围攻。 他公开说,金庸先生的批评也是出于一片爱国之心。接着,他给出了一个更完美的答案:“我们想有核子,又有裤子!” 这句话,把两个尖锐对立的选项,变成了一个并行不悖的目标。他没有否认“裤子”的重要,反而承认了这才是根本。这份超越输赢的智慧和宽容,深深打动了金庸。 1964年底,金庸在《明报》发表《有什么不对,请原谅》,对自己此前的偏执进行了反思,也为国家的巨大成就喝彩。 一场激烈的风波,就这样以一种精神上的握手,温和地落下了帷幕。 说到底,“原子弹”与“裤子”之争,是一个国家在极端困难时期,生存安全和民生福祉两大诉求的矛盾体现。 它告诉我们一个再简单不过的道理——真正的强大,既需要“原子弹”这种硬邦邦的盾牌,更需要“裤子”所代表的、暖烘烘的民生根基,两者从不是选择题,而是一个共同体。