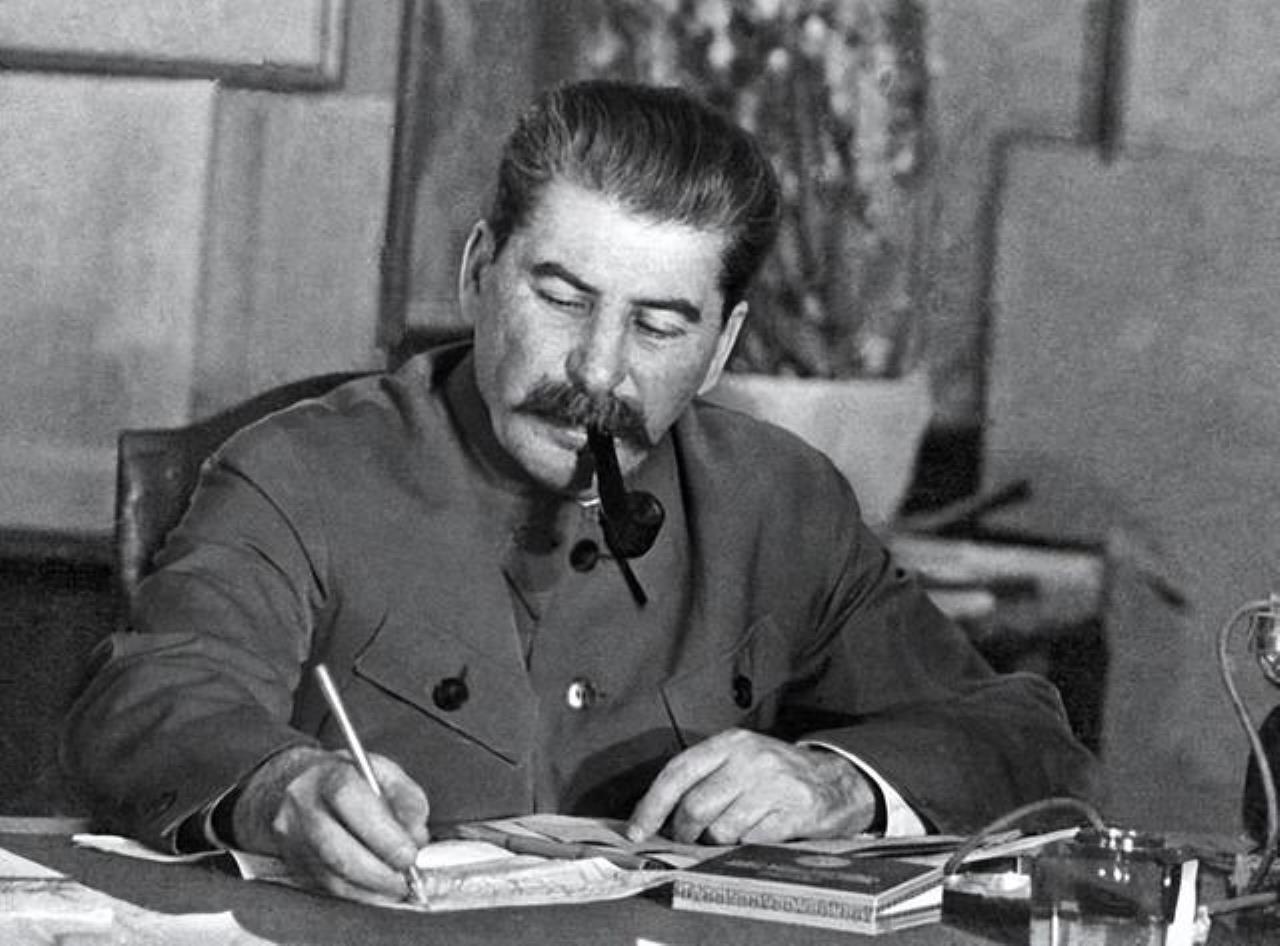

斯大林到底有多让人害怕?咱就这么说,世界上从来没有一个领袖,能像斯大林那样,对自己的同志和伙伴,进行那样大规模灭绝人性的清洗,残忍和恐怖程度,竟然甚至超过了希特勒。现在说说为什么说他让人害怕到骨子里,尤其是那场大清洗。 1934年12月1日,列宁格勒党委第一书记基洛夫遇刺,这起案件至今仍有诸多未解之谜,但它成了斯大林发动大清洗的导火索。 在随后的四年里,一场前所未有的政治镇压席卷苏联,与常见的认知不同,斯大林的清洗并非一时兴起,而是一套精心设计的制度性暴力,它最令人胆寒之处在于,没有人能预知自己何时会成为“人民公敌”。 1937至1938年被称作“大恐怖”时期,这段时间的镇压达到顶峰,根据苏联解体后解密的档案,在这两年间,有超过68万人被处决。 这个数字相当于每天有近千人被枪决,每小时有40多人失去生命,这些数据来自俄罗斯联邦国家档案馆保存的内务人民委员部文件,是研究这段历史最权威的资料。 大清洗的运作机制充满了黑色幽默般的荒诞,内务人民委员部经常在深夜逮捕嫌疑人,然后用连续审讯、睡眠剥夺、心理折磨等方式逼取口供。 最讽刺的是,许多审讯者不久后自己也成了被审讯的对象,这种循环使得恐怖不断升级,每个人都活在可能被揭发也可能揭发他人的阴影中。 与纳粹德国不同的是,斯大林的镇压对象往往是布尔什维克党的核心成员,1917年十月革命时的领导团队中,有超过三分之二在大清洗中丧生。 列宁第一届政治局7名成员,除列宁早逝和斯大林本人外,其余全部被处决,这种对革命元老的清洗,在世界革命史上都极为罕见。 值得注意的是,大清洗并非简单的滥杀无辜,历史学家从解密的档案中发现,斯大林有针对性地清除了几类人: 拥有国际背景的老布尔什维克,他们可能对斯大林路线构成挑战,红军中有独立思想的将领,比如图哈切夫斯基元帅,还有各少数民族的知识分子,以及任何可能形成反对派的社会群体。 这种精准与随机相结合的镇压策略,使得无人能够幸免于恐惧。 1937年对红军的清洗尤为惨重,苏德战争初期苏军的溃败,很大程度上要归因于此。 据统计,5名元帅中有3名被处决,15名集团军司令中有13名消失,85名军长中仅有39人幸存,这种对军队骨干的系统性清除,在1941年德国入侵时让苏联付出了沉重代价。 大清洗的另一面是普通人的积极参与,有些人通过揭发他人来谋取职位,有些人则为了自保而诬告同事。 这种全民参与的监督机制,使得恐怖渗透到社会每个角落,一个工人可能因为一句无心之言被举报,一个农民可能因为藏了点粮食被邻居告发,这种基层的互相监视,放大了国家暴力的效果。 与常见的历史叙述不同,大清洗期间也存在抵抗,虽然规模很小,但确实有人试图说不。 大清洗的结束也充满戏剧性,1938年底,斯大林突然撤换了内务人民委员叶若夫,代之以贝利亚,随后部分镇压政策有所缓和,少数幸存者被释放。 但这种“缓和”更像是暴风雨后的短暂平静,恐怖体制的基本结构并未改变,直到1956年赫鲁晓夫的秘密报告,这段历史才被部分揭露,但完整的真相至今仍在发掘中。 对比希特勒的暴行,斯大林的大清洗有一个本质区别:纳粹的屠杀主要针对特定族群和敌对国,而斯大林的镇压则是指向自身的政治机体。 就像一个免疫系统开始攻击自身器官,这种内部消耗带来的恐惧更加无孔不入。 当敌人就在党内,就在身边,甚至可能就是你自己时,那种深入骨髓的恐惧感是任何外部威胁都无法比拟的。 研究这段历史的学者指出,大清洗留下的集体创伤影响了苏联几十年的社会发展。 人们变得谨小慎微,创新精神受挫,官僚主义盛行,这种影响甚至延续到苏联解体后的俄罗斯社会。 可以说,1930年代末的那场风暴,塑造了20世纪苏联人的基本行为方式和思维方式。 回望这段历史,我们不禁要思考:为什么一个社会主义革命会演变成如此惨烈的内部清洗?为什么革命同志会互相残杀?这些问题没有简单答案。 但提醒我们,任何不受制约的权力都可能走向极端,制度的制衡、法治的保障、对基本人权的尊重,这些看似老生常谈的原则,实际上是人类用鲜血换来的教训。 当我们谈论斯大林时代的恐怖时,不是在简单否定一个历史人物,而是在反思一个系统性的问题。 权力如何腐蚀人性,理想如何变成暴力,革命如何吞噬自己的孩子,这些思考对每个现代社会都具有警示意义。 历史的价值不在于简单地评判对错,而在于帮助我们理解人性的复杂和制度的脆弱。 在这场至今仍让人不寒而栗的大清洗过去八十多年后,我们依然能从中汲取深刻的教训: 没有制约的权力必然导致腐败,没有法治保障的正义终将沦为暴力,而没有记忆的民族注定要重蹈覆辙,这些认识,或许是对那些无辜逝者最好的纪念。

![苏联为什么要遭受这无妄之灾[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9895411512564170783.jpg?id=0)