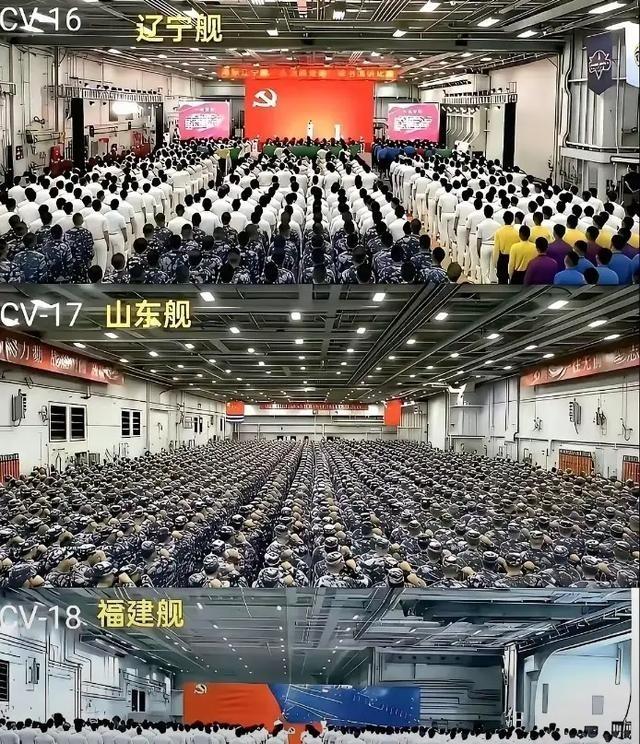

造一艘航母有多难?光是在一首大船里,把三千人的吃喝拉撒睡整明白,就难倒90%的国家了。哪怕是毫无战斗力的大型邮轮,具备建造能力的只有五个国家:德国、法国、意大利、芬兰和中国。 说起造航母这事儿,很多人觉得就是堆钢板、装发动机那么简单,可实际情况远没那么轻松。尤其是处理好一艘大船上三千多人的日常起居,这块儿就够呛了。想想看,一艘航母排水量得六七万吨甚至上万吨,内部空间有限,却要塞下宿舍、厨房、厕所、医院,还得保证在海上几个月不间断供应水、电、食物和医疗。光是淡水系统就得靠蒸馏海水,每天产上百吨,供电则依赖柴油机或核反应堆,稍有闪失,整个舰上的人就得喝西北风。更别提餐饮了,得备几吨米面油盐,还得考虑营养均衡,避免维生素缺乏症。医疗舱室要配齐手术台、X光机和药库,厕所排水得防海水倒灌腐蚀管道。这些琐碎事儿加起来,考验的不是单项技术,而是整个工业链条的协调能力。全球90%的国家连这关都过不去,因为它需要精密的管道焊接、材料防腐和自动化控制,稍不注意就出大问题。 拿大型邮轮来说吧,这玩意儿没半点战斗力,纯属海上度假村,可建造起来也够折腾的。全球能独立搞定的国家就五个:德国、法国、意大利、芬兰和中国。为什么这么少?因为邮轮长两三百米,层高十几层,里面得有游泳池、剧院、餐厅和几千间客舱,结构设计得像摩天大楼一样稳固,还得抗大浪。德国的迈耶船厂和法国的圣纳泽尔船厂是老江湖,意大利的菲坎特里船厂专攻豪华款,芬兰的图尔库船厂则擅长模块化组装。中国直到2023年底才靠“爱达·魔都号”挤进这个圈子,这艘13万吨的大家伙用了五年多时间,从设计到下水,涉及上万供应商,钢材用量顶得上几座大厦。欧洲这四个国家垄断了市场几十年,因为他们有成熟的软件模拟工具,能提前算出船体在风暴中的摇摆,避免后期返工。中国能追上,靠的是积累起来的重工经验,但这也说明,即便不带武器,单纯的“海上酒店”建造门槛也高得吓人。 航母比邮轮难上加难,因为它不是度假船,而是移动堡垒。邮轮顶多管好乘客的吃住,航母还得在有限空间里塞进雷达、导弹发射器、机库和飞行甲板。舰载机起降是另一大坎儿,得有滑跃或弹射系统,确保飞机满载油弹安全离舰。预警机和直升机也得考虑,甲板空间得精确规划,避免起飞时互相干扰。自卫武器如近防炮和鱼雷管,得藏在隐蔽位置,不影响飞机滑跑。动力系统更复杂,常规动力得备上万吨燃油,核动力则涉及反应堆屏蔽和冷却回路,美国的福特级就因为核电整合出了不少幺蛾子。整个建造周期长达七八年,成本动辄数百亿,供应链得覆盖从芯片到合金的方方面面。全球能独立从设计到组装航母的国家屈指可数,大多靠买现成或改装二手货。 说到全球格局,只有美国和中国能自力更生地把航母战斗群拼出来。美国有11艘尼米兹级和福特级在役,战斗群包括核潜艇、伯克级驱逐舰和预警机,体系完整。中国则从辽宁舰起步,到现在福建舰入列,形成了双航母编队,外加055型驱逐舰和093型核潜艇,威慑力逐步成型。其他国家呢?法国有戴高乐号核航母,但就一艘,维护成本高,经常大修停航。英国的伊丽莎白女王级两艘常规航母,看起来气派,但F-35B垂直起降限制了载机量,2025年威尔士亲王号还在印度洋晃悠,联合演习时得拉印度垫场。印度维克兰特号2025年刚服役,滑跃式设计,载机不到30架,建造拖了十年,依赖英国技术,实战经验还得靠时间磨。俄罗斯的库兹涅佐夫号老迈不堪,印度洋上出故障的新闻时有耳闻。日本和韩国有准航母,但定位两栖舰,不敢明说航母。巴西和泰国买了二手,改装后勉强用用。这些国家要么技术短板,要么预算吃紧,战斗群组不齐全。 中国航母路走得稳扎稳打。辽宁舰是2012年入列的,基底是乌克兰的瓦良格号,改造花了八年,重点补了生活和动力系统,舰上两千多人用模块化舱室,供水用电靠柴油机稳住。山东舰2019年服役,第一艘国产常规动力,排水6.6万吨,滑跃起飞,机库容纳32架歼-15,生活区优化了通风和排水,避免潮湿问题。福建舰2025年11月入列,8万吨级,常规动力加电磁弹射,这是全球首艘常规电推航母,弹射效率高,一分钟四架飞机,甲板平直设计提升了出动率。建造从2015年开工,到下水2022年,周期缩短到三年多,靠的是数字化设计和模块预制,供应链本土化率超90%。这些进步不是一蹴而就,早年靠引进消化,现在能自主迭代,预警机如空警-600也适配上了。 相比尼米兹级稳健,福特级成了“工程黑洞”,暴露了美国军工效率下滑。其他欧洲国家更显尴尬。归根结底,造航母考验国家底蕴。光管好三千人的柴米油盐,就筛掉大部分选手,加上海战系统,更是凤毛麟角。中国从零起步,20年三艘航母,速度全球第一,代表工业升级。美国虽领先,但福特级教训提醒,创新别过头。未来,航母竞争会更激烈,谁的供应链稳、谁的实战经验足,谁就占上风。