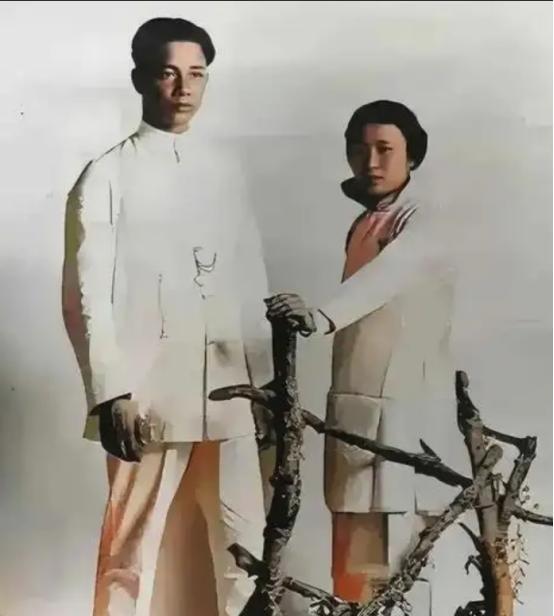

[太阳]1949年上海解放后,宋庆龄曾向毛主席求情,希望对一人网开一面,宽大处理,毛主席考虑过后认为,只要对方认错,即可酌情宽待,结果,此人却说:我情愿监狱度余生。 (信息来源:岳阳网——汪精卫妻子陈璧君为何拒绝宋庆龄和何香凝搭救她的善意?) 1949 年 5 月,上海这座大都市在炮火中迎来解放,人民解放军迅速接手城市各项事务,虹口区那座赫赫有名的提篮桥监狱,也随之换上了全新的管理秩序。 两个月后,一场特殊的押解任务悄然完成 —— 曾被国民政府以汉奸罪判处无期徒刑的陈璧君,从苏州监狱转至提篮桥监狱继续服刑,这个消息很快就传到了北京。 彼时开国大典与政协会议正在紧锣密鼓筹备中,各界都在为新时代的到来忙碌,而宋庆龄在得知陈璧君的关押近况后,心中泛起了复杂的涟漪。 作为近代中国革命舞台上的重要女性,宋庆龄与陈璧君有着一段难以割舍的旧谊,两人早年同为同盟会成员,曾一同追随孙中山先生,在反清革命与反帝反封建的浪潮中并肩前行。 何香凝也是那段革命岁月里,与她们一同并肩作战的亲密伙伴。当年三人都是为了民族独立与解放奔走的进步女性,这份共同的革命经历,成了宋庆龄心中无法抹去的记忆。 得知陈璧君已年过半百,长期的牢狱生活让她身体日渐虚弱,宋庆龄陷入了深深的思索。 在她看来,陈璧君追随汪精卫叛国投敌,确实犯下不可饶恕的过错,但和汪精卫作为首要决策者的罪责比起来,终究还是有区别的。 更重要的是,新中国刚要成立,一切都要从头开始,对这类历史遗留的旧人员采取适度宽大的处理,既符合人道主义,也能更好地化解社会矛盾、稳定人心。 这个想法很快得到了何香凝的强烈认同,两人一拍即合,决定在北京政协会议期间,向毛泽东与周恩来两位领导人正式提出为陈璧君求情的请求。 政协会议召开期间,宋庆龄与何香凝一同拜见了毛泽东和周恩来,细细陈述了她们的想法。 毛主席认真听完两位女士的陈述,从政治全局与历史影响角度反复权衡,认为新中国的建立意味着一个新时代的开启,对待历史遗留问题既要有坚定的原则性,也得有灵活的处理方式。 他认为若陈璧君能公开承认自己的错误,写一份简短的悔过声明,承认过去的行为损害了国家与民族利益,那么对她进行特赦,不失为为后续处理类似历史遗留问题提供了一个好例子。 基于这样的考量,毛主席同意了特赦的提议,同时明确了核心条件——只需要一份真诚的悔过声明就好。 周总理随后补充建议,考虑到宋庆龄与陈璧君的旧交情,由宋庆龄亲自写信劝导,更容易触动她,信件可以通过监狱的正规渠道转交。 接受嘱托后,宋庆龄回到寓所,满怀诚意地提笔写下了给陈璧君的信。 信中,她深情回忆起三人早年的峥嵘岁月,同时也坦诚指出,时代已发生翻天覆地的变化,过去的道路选择如今已不合时宜,现在新中国就要成立,国家迎来前所未有的发展机遇,个人的命运只有和国家、民族的紧紧相连,才能真正实现自身的价值。 她恳切地告诉陈璧君,只要写下一份简短的悔过声明,就能换取自由,重新回归正常生活,亲身感受新中国的新气象。 何香凝也在信后附上了几句话,讲述了女性在新中国能拥有平等的地位和广阔的发展空间,鼓励她放下过往的执念,好好把握重获新生的机会。 信件写好后,通过特殊渠道迅速送到了上海,提篮桥监狱的工作人员按照指示,将这封满含旧友关怀与新政权善意的信件,转交到了陈璧君手中。 然而,事情的发展并没有像预期的那样顺利。陈璧君收到信件后,始终固执坚守立场,声称 “无罪可言,无罪可悔”,就算要在牢房里度过余生,也绝不会改变自己的看法。 那之后的好几年里,提篮桥监狱的工作人员多次尝试动员她写思想检查,正视自己的叛国罪行,但陈璧君始终不为所动,相反,她还写下了长达两万多字的《自白书》。 尽管陈璧君一直拒不认罪,提篮桥监狱依然秉持着人道主义精神,给予了她应有的待遇。考虑到她身患多种慢性疾病,监狱方面专门为她安排了合适的牢房,配备了必要的医疗设施。 时间转眼到了 1959 年6月,陈璧君因病去世,她的遗体随后被送往上海龙华火葬场火化,骨灰暂时存放在广州。 次年,经过相关部门同意,她在香港的子女前来认领了骨灰,最终将其撒入了香港附近的大海,这位充满争议的历史人物,就这样结束了自己的一生。 这段跨越新旧时代的历史纠葛,不仅牵扯着个人的命运起伏,更折射出新中国成立初期对待历史遗留问题的审慎态度与人道主义精神。 虽特赦最终没有实现,但整个事件的过程既彰显了新政权的宽容与原则,也为后世留下值得深思的历史启示,个人的选择终究要和国家民族的利益同向而行,正视历史。