◻️为什么这个展对人像摄影特别有用

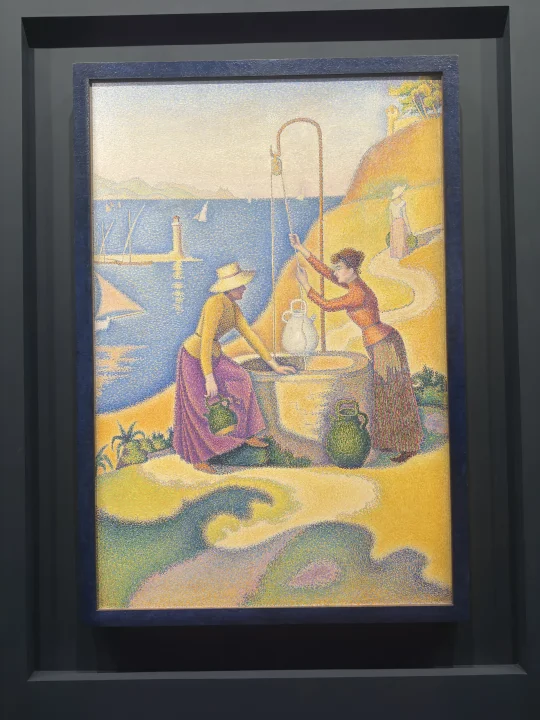

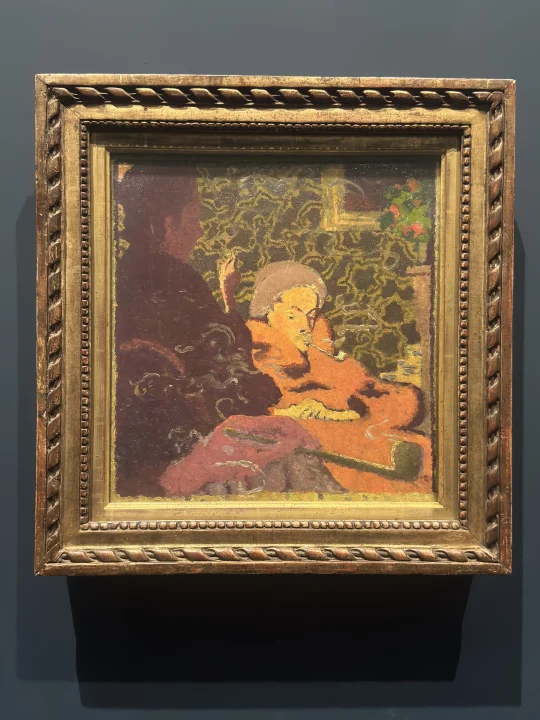

这次奥赛展真的视觉冲击力满满,从 1848 年一直延伸到 1914 年,把学院派、现实主义、自然主义、印象派、新印象派、后印象派、纳比派等一个脉络铺开来展示。

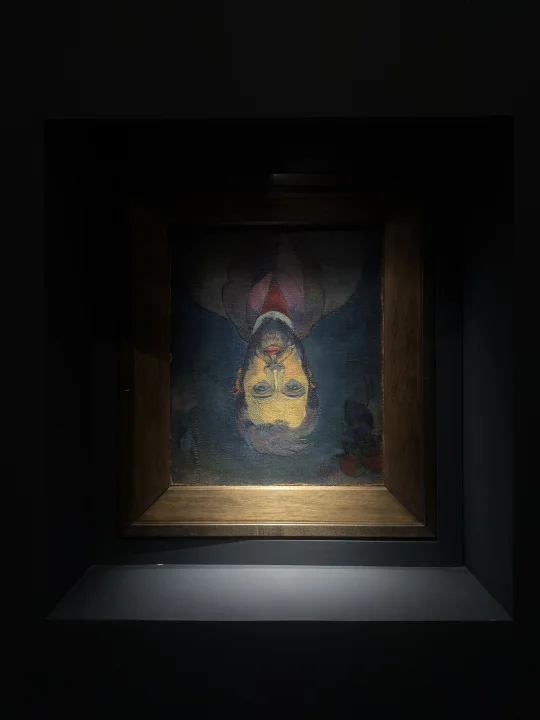

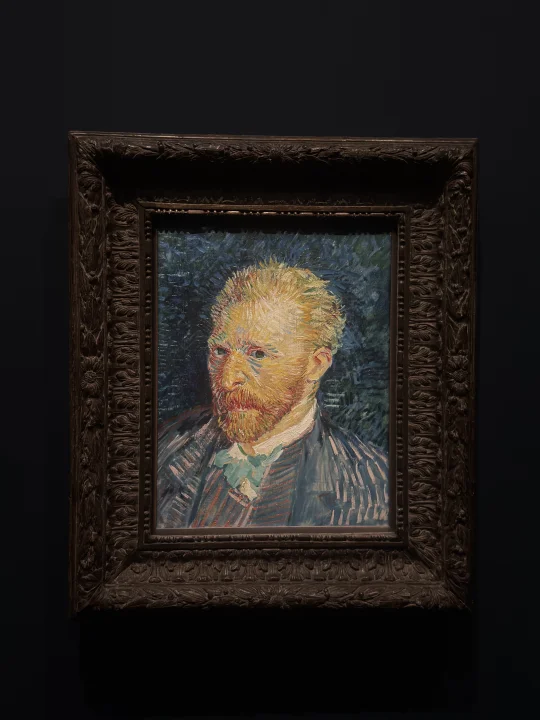

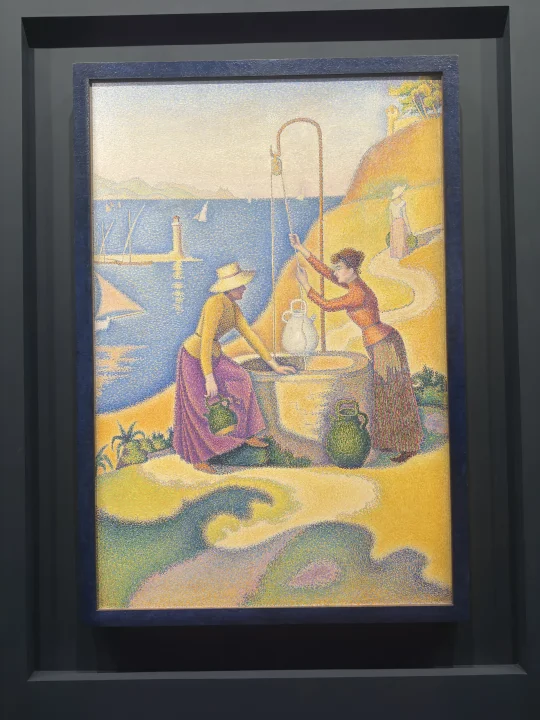

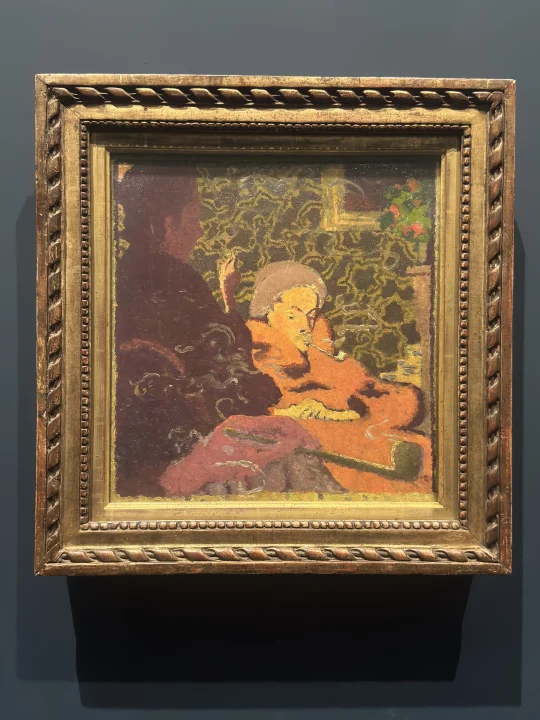

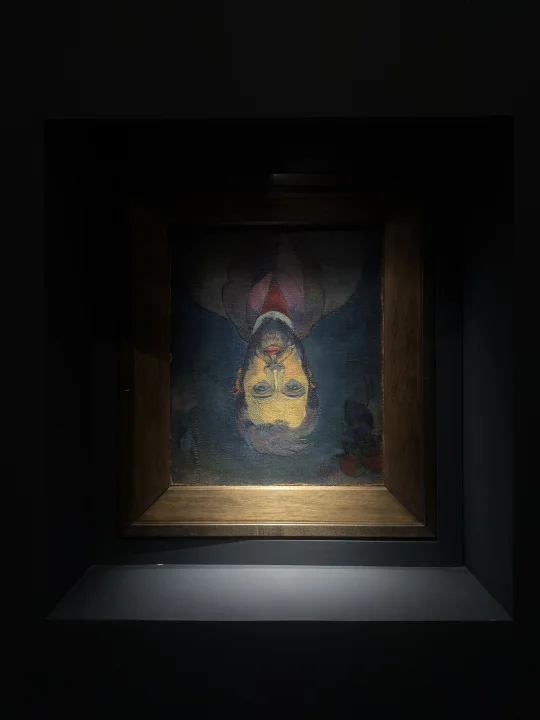

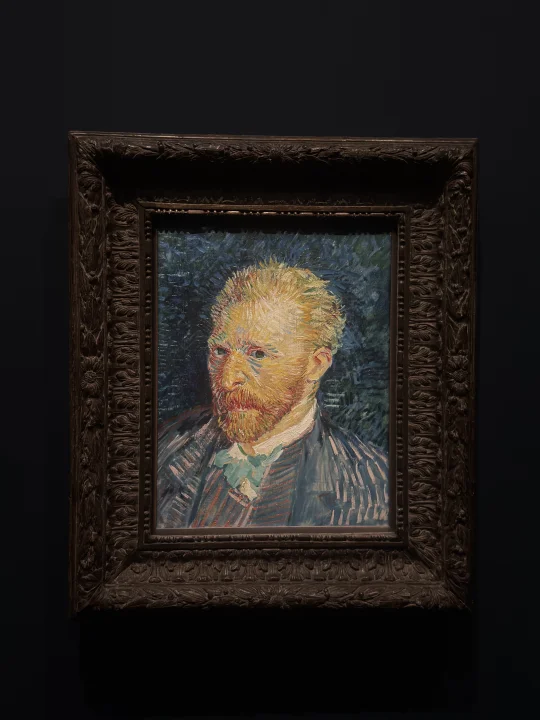

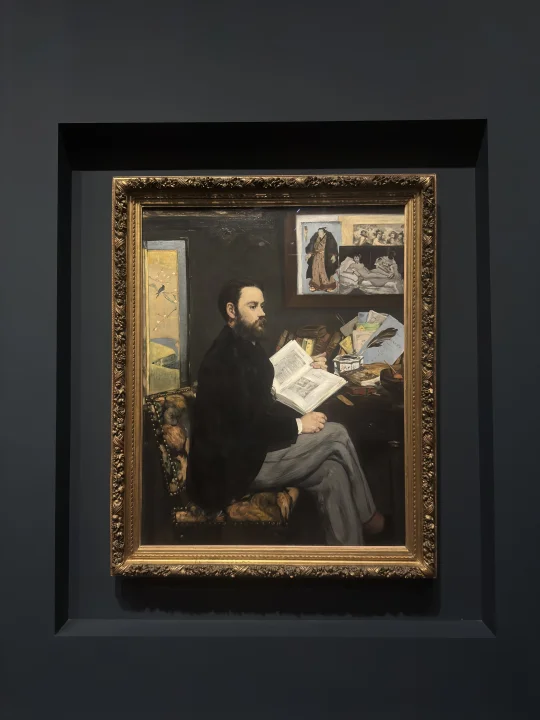

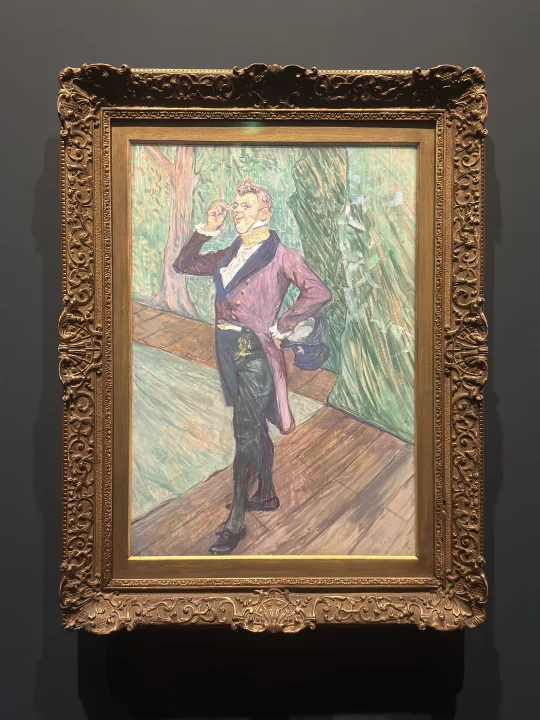

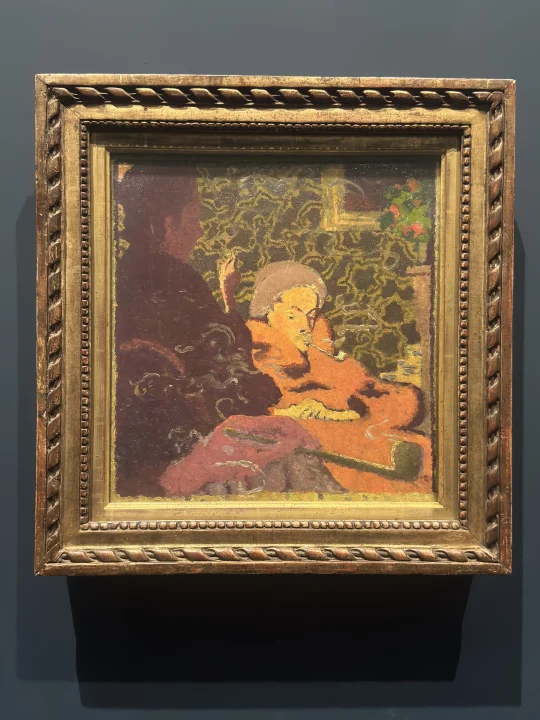

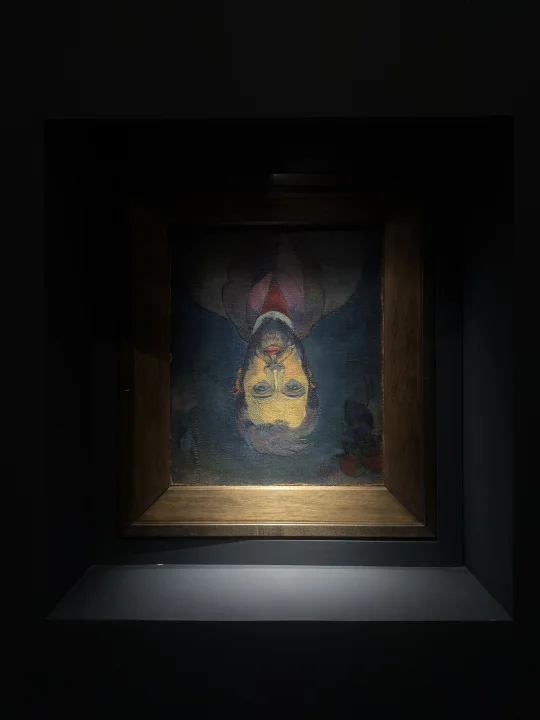

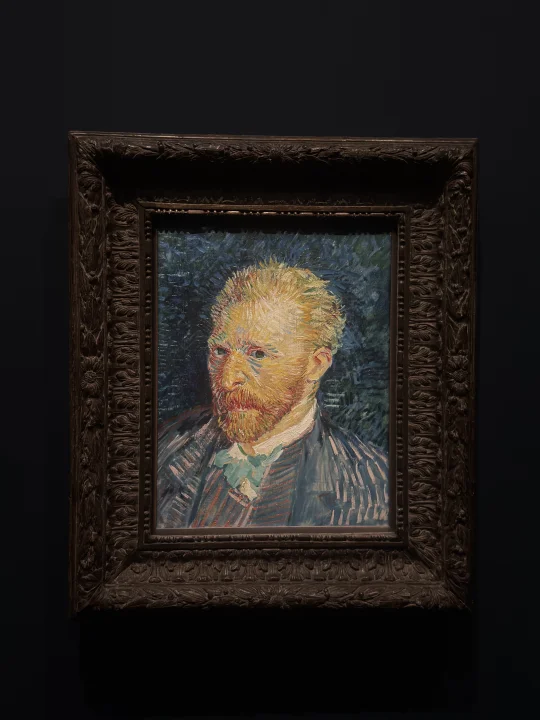

◻️几乎每个阶段的风格变化都能让人看构图、光影、色彩如何与人物/环境互动。重点作品有米勒的《拾穗者》、梵高的《卧室》《自画像》、高更《塔希提的女人》、莫奈、雷诺阿、塞尚、博纳尔的作品等。

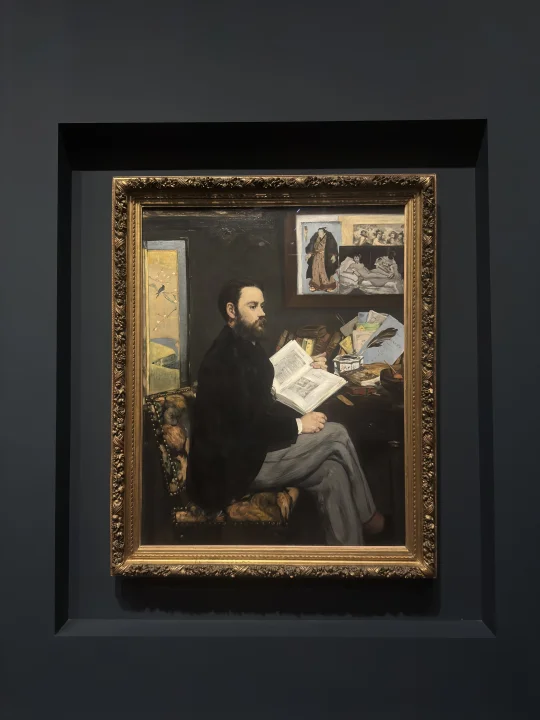

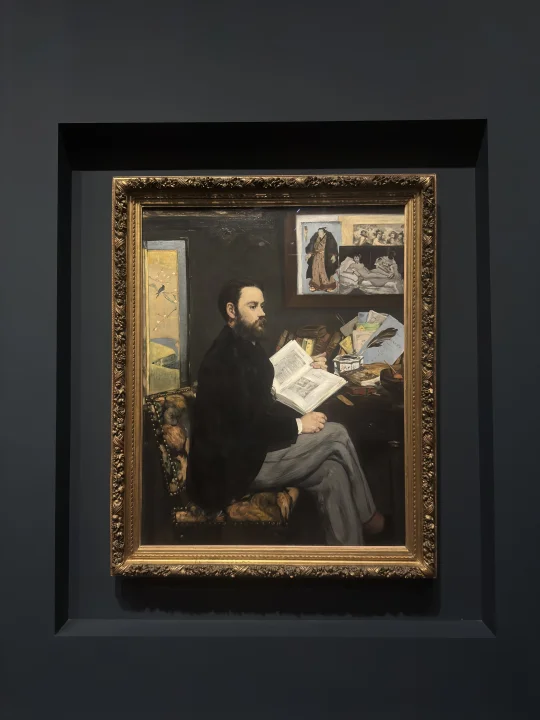

◻️策展方式很棒:不是单一按时间流水,而是同主题/同风格的作品并置,让人能看出艺术家之间/不同流派之间构图与表达的“差异与共鸣”。

◻️构图灵感 & 拍人像能学的地方

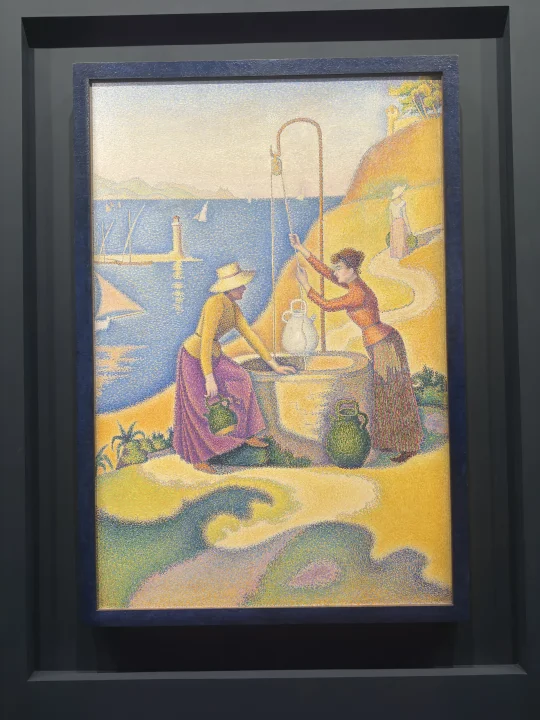

环境感强:像《拾穗者》,几位女性在田地里拾穗,弯身动作加上广阔的田野背景,一方面有主体的重量感,一方面留给环境很大空间。拍人像时可以把人物放在环境里,不是孤立特写,而是让环境成为讲故事的一部分。

色彩 + 氛围:梵高作品里色彩不仅仅为了“好看”,更多是表达情绪与内心状态。家具、墙面、家具线条、窗户光影都共同参与构成画面气氛。用在摄影里,光线/服装/背景色要有呼应,不只是人物好看。

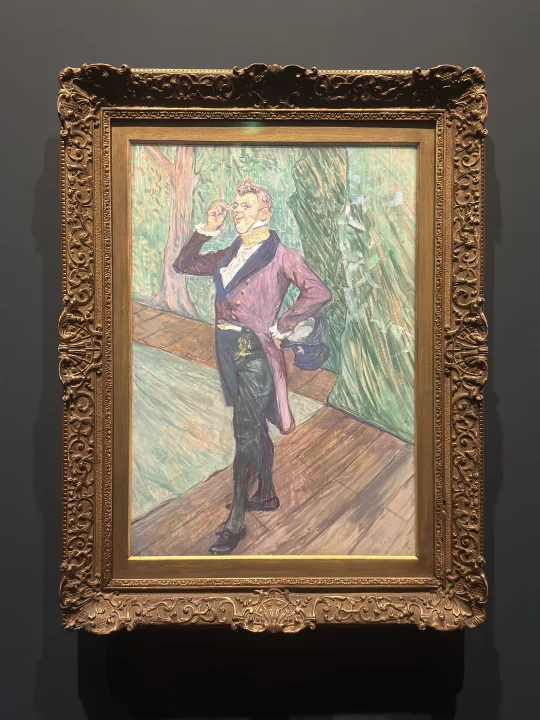

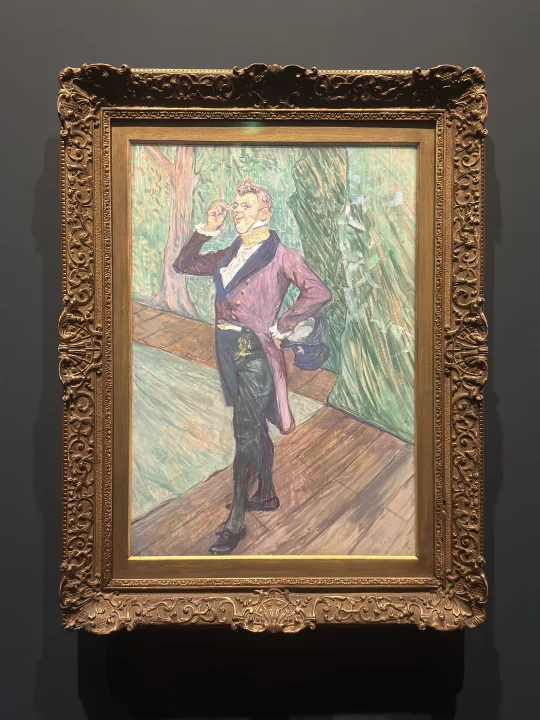

构图比例与视线引导:展览从学院派到纳比派,有些画作里人物占比很大,有些人物只是画面一角。视线/光线/空间的走向让眼睛在画里游走——不是一眼到主体,而是经历从近到远、从暗到亮或色块变化再到人物。拍摄人像也可以试这种方式:不要一直让模特居中或者霸占画面,留白、引线、对比,都能让画面更有张力。

姿态与故事性:高更、博纳尔这些画家把人物放在某种状态里——有生活感、有自然、或者带着某种情绪/动作,而不只是静静坐着或正脸看镜头。那种“在做什么”的状态,会比呆板的 pose 更有感染力。摄影中可以尝试让模特自然地活动、转向、看向远方或者与环境互动。展览中这些画面让人感受到“故事正在进行”。

🎯 我的感受

逛完这次展,觉得人像摄影不只是“拍好看”,而是好光、好构图、好氛围、好故事四样都在。