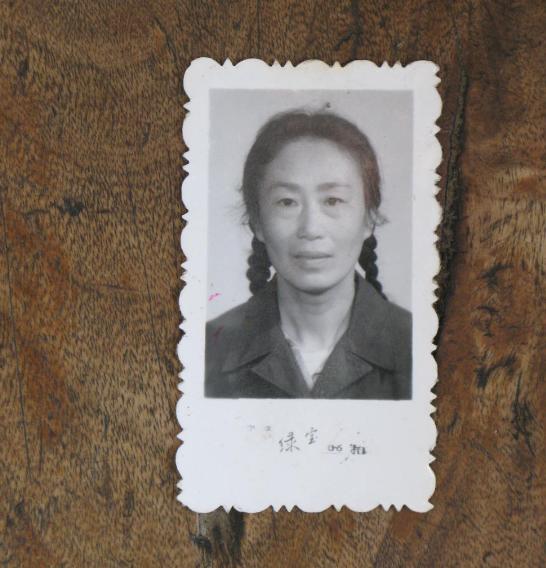

1973年女知青黄丽萍带农村丈夫回宁波父母家。丈夫看到墙上的照片大吃一惊,当得知那是老丈人之后,他果断提出了离婚。[无辜笑] 九年了,整整九年没回过家,当年十八岁的她响应号召下乡到北大荒,在那片黑土地上遇到了憨厚的王建,两人在农场的大食堂里第一次对视,在漫长的冬夜里相互取暖,最终结为夫妻。 王建对妻子的家世一无所知,每当他询问时,她总是轻描淡写地说:“就是普通人家,没什么好说的。”偶尔提起宁波的小笼包和咸鸭蛋,眼中闪过一丝怀念,然后又迅速黯淡下去。 火车进站时已是傍晚,她的手开始颤抖,不知道是激动还是紧张,王建扛起简单的行李,跟着妻子走过石板路,来到一座青砖灰瓦的院落前。 院门“吱呀”一声打开,一个瘦小的老妇人冲了出来,母女俩抱头痛哭,九年的思念如决堤的洪水般倾泻而出,王建站在门外,感觉自己像个局外人。 走进客厅王建愣住了,红木家具、青花瓷器、字画满墙,这哪里像普通人家,最显眼的是正中央挂着的一张黑白照片,一个中年男子身着军装,领章闪闪发光,眼神犀利如鹰。 “这是谁?”王建指着照片问道。 她的母亲抬起泪眼:“这是你岳父,黄思深。” 王建如遭雷击,黄思深,那个参加过长征、打过淮海战役的传奇将军,他在报纸上见过这个名字,在农场的政治学习中听过这个故事。 原来自己娶的不是知青,而是将军的女儿。 那一刻王建感觉天旋地转,他想起自己在农场里挥汗如雨的模样,想起破旧的草房和单薄的衣衫,想起父母面朝黄土背朝天的辛苦,一种从未有过的卑微感涌上心头。 “我要和你离婚。”王建突然开口,声音嘶哑。 客厅里瞬间安静下来,连孩子的哭声都停了,她不敢置信地看着丈夫,仿佛第一次认识他。 “为什么?我们不是好好的吗?”她的声音在颤抖。 “我配不上你。”王建低着头,不敢看任何人的眼睛。 就在这时院子里传来脚步声,一个高大的身影走了进来,正是照片上的那个人,黄思深,他没有穿军装,只是一身朴素的中山装,但威严依然不减。 黄思深没有说话,只是用深邃的目光打量着王建,然后他轻声说道:“小王,跟我到院子里走走。” 月光下两个男人在枣树下并肩而立,黄思深掏出一支烟,递给王建一支。 “你知道我这辈子最后悔的是什么吗?”黄思深缓缓开口,“是没能给女儿一个正常的童年,我常年在外打仗,她从小就是留守儿童。” 王建惊讶地抬起头。 “她十八岁下乡那天,我不在家,连送都没送。”老将军的声音有些哽咽,“是我这个父亲不称职,才让她在外面受了这么多苦。” “可是你是英雄,是...”王建想说什么,被黄思深摆手打断。 “英雄,孩子,真正的英雄是那些默默承受、默默坚持的人,你在北大荒娶了我女儿,照顾她这么多年,你就是英雄。” 黄思深转身面对王建:“我女儿眼光不错,选了个好男人,至于什么将军不将军的,那都是过去的事了,现在我只是一个想要女儿幸福的父亲。” 王建的眼圈红了,他想起她在农场里和他一起挑粪、种地,从没有过任何怨言,想起她深夜为他缝补衣服,为他熬药治病,想起她生孩子时紧紧握着他的手说:“有你就够了。” “我错了。”王建哽咽道,“我不该因为自卑就要逃避。” 黄思深拍拍他的肩膀:“知错能改,善莫大焉。” 回到屋里,王建主动握住了妻子的手,她泪如雨下,不是伤心,而是欣慰。 重新回到北大荒后,王建像变了个人。他更加勤奋工作,主动帮助其他知青,用实际行动证明着自己,农场的人都说,王建变得更有担当了。 1979年知青返城的政策出台,黄家托人给女儿在宁波安排了工作,条件优越,出人意料的是,王建主动对妻子说:“你决定吧,我支持你。” 她看着丈夫,笑了:“我的家在哪里,你在哪里,我就在哪里。” 多年后当这对夫妻在北大荒扎根成家,子女成才时,人们才明白,真正的门当户对,从来不是物质条件的匹配,而是精神品格的相互欣赏。 黄思深临终前,拉着王建的手说:“我这辈子打过很多胜仗,但最大的胜利,是有了你这样的女婿。” 这个故事告诉我们,爱情面前人人平等,真正的高贵来自内心的善良和坚持。 网友们感慨万千: “这男的自尊心也太强了,还好老丈人明事理,不然好好一个家就散了。” “门当户对很重要,但更重要的是两个人真心相爱。将军爸爸三观正!” “看得我泪目了,那个年代的感情真纯粹,现在的人首先看房看车看工资。” “王建是个老实人,第一反应不是想着攀高枝,而是觉得自己配不上,现在这种男人太少了。” “黄丽萍真是好女人,将军的女儿心甘情愿在农村吃苦,还嫁给了爱情。” “老丈人真是有大智慧的人,几句话就点醒了女婿,这才是真正的将军风范。” 门当户对在婚姻中真的那么重要吗,如果是你,会选择条件相差很大的另一半吗? 官方信源:中华人民共和国中央人民政府门户网站