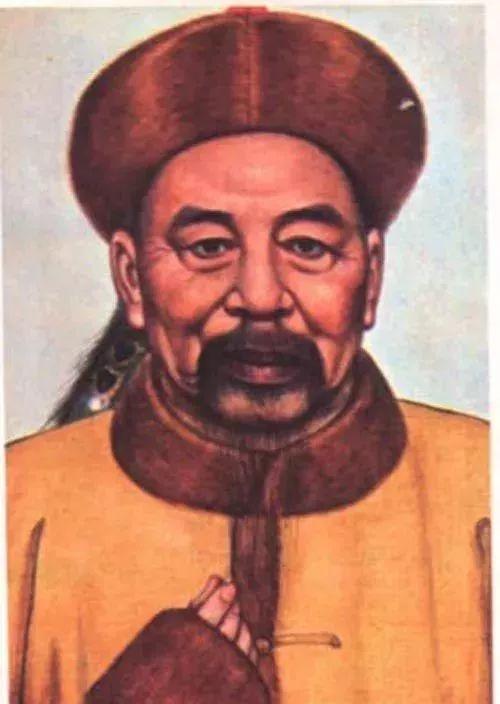

左宗棠死后,朝廷清点遗产,发现了9处房产,白银只有两万五千两。 光绪十一年(1885年),福州城的阴雨笼罩着钦差大臣行辕,七十四岁的左宗棠溘然长逝。 朝廷按例清点其遗产时,账簿上仅列九处房产与两万五千两白银,数字传出,朝野无声。 这位官至一品、收复新疆的功臣,身后财产竟不及他一年的养廉银。若以他二十三年的封疆大吏生涯计算,累计收入近百万两白银,最终却如流水散去,唯余清贫。 左宗棠的财富流向,与晚清官场的腐化图景形成刺目对比。 他每年数万两的养廉银,多化作军需、赈灾与教育之资。同治年间西征新疆时,朝廷仅拨银五百万两,而实际军费高达数千万两。 左宗棠以个人声望向洋商借款,甚至自掏腰垫付粮饷。军中欠饷七月之久,他仍将私银优先用于士卒补给,家书中却嘱儿子“境遇以清苦淡泊为妙”。 光绪三年西北大旱,他捐银万两赈济;湖南水患时,又解囊万两修堤疏河。这些散财之举,并非一时慷慨,而是其“身无半亩,心忧天下”信念的实践。 那九处房产的真相,更映照其清廉本色。长沙司马桥的宅邸为友人胡林翼、骆秉章凑银五百两所赠,其余多为湘阴乡间祖产、田屋及家族墓地。 左宗棠晚年衣袖磨损,竟以布帛缝制“宫保袖”遮掩,坚持“夜饭不荤”的家规。 相较之下,李鸿章家族田产遍及数省,财富估值千万两,左宗棠的“寒酸”俨然成为晚清官场的异数。 这种清贫背后,是左宗棠对家国关系的独特理解。 他视个人财富为天下公器,曾言:“我廉金不以肥家,有余辄随手散去。” 其钱财投向的三条主线——巩固边疆、救济民生、培育人才,恰与其政治生涯相呼应。 收复新疆后,他设立善后局安置流民,推广屯田水利,捐资刊印《种棉十要》等农书;创办福州船政学堂时,私银补贴学子膏火,每一所都是他自掏腰包。 更让人感动的是,他对自己和家人却抠门得不行。每月给妻子的家用,才200两。家里规定,晚餐不能有肉。 他写了副对联警醒自己:"慎交游,勤耕读"。对那些富家子弟的恶习更是深恶痛绝,说他们是"下流种子"。 甚至临终遗奏仍念念不忘台湾建省,未有一字提及家产分配。左宗棠的遗产清单,实为晚清政治生态的一幅解剖图。 在“三年清知府,十万雪花银”的腐化常态下,他的选择揭示了儒臣理想与现实利益的冲突。 其清贫非无能敛财,而是主动的价值排序:当国家疆土与个人田宅不可兼得,他取前者;当官僚享乐与民生疾苦并存,他择后者。这种取向在新疆建省、西北植柳等事上得以具象化——那些绵延三千里的“左公柳”,既是生态屏障,亦成其精神遗产的象征。 历史学者重审这份遗产时,或可超越清廉与腐化的二元叙事。 左宗棠的“贫”,本质是资源向公共领域的极度倾斜。他以经济资本的牺牲,换取了领土完整、边疆开发等更宏大的国家资本。 其遗产之轻,反衬出历史贡献之重:新疆一百六十六万平方公里的疆土,船政学堂培育的近代人才,乃至湘江畔的防洪堤坝,皆成其财富的另一种存在形态。 左宗棠的故事,提醒后世重新定义“富有”。在贪渎横行的年代,他以两万五千两白银的遗产,完成了对儒家“天下为公”理念的终极诠释。 戈壁上的左公柳年年新绿,比任何账册数字更经得起时光淘洗。