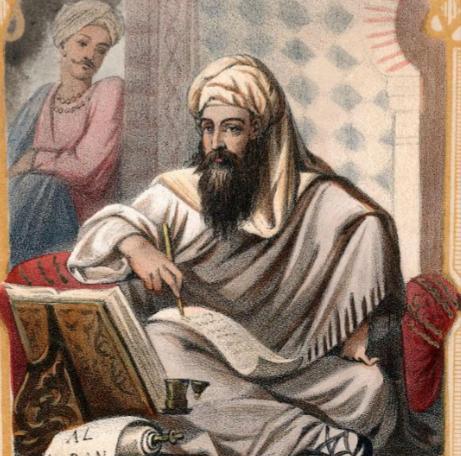

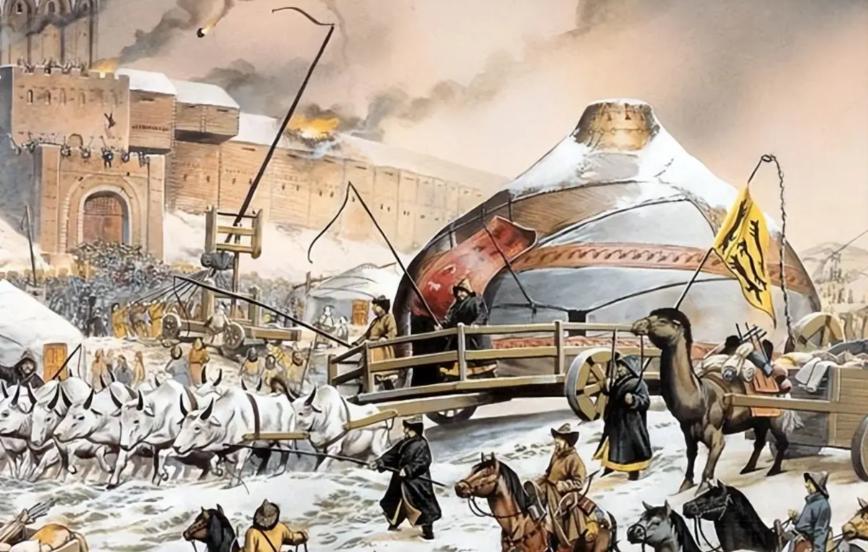

从横跨亚欧非的大帝国到如今的一盘散沙,阿拉伯世界为啥会没落?其实,它的辉煌与没落都与穆圣有关,与蒙古铁骑的外部毁灭有关,是一场由内部僵化与外部摧毁交织而成的完美风暴。 公元6世纪的阿拉伯半岛,穆罕默德带来《古兰经》,这无疑是一场思想与社会革命。在部落仇杀、蒙昧无知的时代,穆圣鼓捣出了一套远超同期许多文明的道德与法律准则: 禁止高利贷,强调社会公正,善待弱势群体,倡导清洁与诚信……这套律法将松散的部落凝聚成强大的文明共同体,可以说,穆圣凭一己之力将阿拉伯从部落时代硬拉到了帝国时代。 穆斯林军队征服并重建了波斯、埃及等古老文明,建立了横跨亚欧非大陆的阿拉伯帝国。巴格达、大马士革、科尔多瓦成为当时世界的知识与财富中心。 此时,伊斯兰充满活力、开放与自信,它汲取了希腊、波斯、印度等文明的养分,在科学、哲学、医学、数学等领域引领世界数百年。但这颗辉煌的文明之星却未能持续闪耀,其核心症结就在于一个深刻的哲学与神学困境: 封印先知教义,默罕默德是最后的先知。这就意味着穆圣之后,没人可再与安拉对话。没人能自称先知去为教义打补丁。即使文明进步足以证明《古兰经》中的错误,也没人敢去更改。 早期,这一教义起到了巩固信仰、杜绝分裂的积极作用,但它也为文明的演进设定了一个无法逾越的终极边界。穆罕默德作为“最后的先知”,意味着神圣的启示就此终结,后人无权对核心教义进行任何根本性的、“与神对话”式的修正。 这与天主教的“圣座无谬原则”形成了尖锐对比。天主教通过树立教皇权威,巧妙地建立了一个动态释经系统,使得教义能够适应科学发展与社会变迁,承认并吸收物理学、化学、天文学和进化论等先进理论和学说。 但伊斯兰教尤其是逊尼派主流,缺乏这样一个中央化的、有权进行终极解释的机构。结果就是诞生于7世纪的《古兰经》被绝对化、永恒化,逐渐与快速变化的世界脱节。 当欧洲经历文艺复兴、宗教改革和科学革命时,伊斯兰世界在“创制之门关闭”的论调下,思想趋于保守,批判性思维和独立探索空间被严重挤压,以至于当世界文明前进时,伊斯兰一直在原地踏步。 但是,如果将阿拉伯世界的没落完全归咎于宗教内部僵化,无疑是极其片面的,毕竟欧洲在15世纪之前,也同样受制于神权束缚。所以,阿拉伯世界的没落还有一个决定性的外部变量——13世纪蒙古西征的毁灭性打击。 进城之后,蒙古铁骑屠城40天,巴格达人口从百万骤降至不足十万,城市功能完全瘫痪。底格里斯河因尸体堆积而导致船只无法通行,智慧宫数十万册典籍被投入河中焚毁,墨水染黑河水长达半月。 所以,这场浩劫远非普通王朝更迭。征服西亚的早期蒙古军队,其破坏性远大于后来已部分汉化的元朝对南宋的征服。可以说,蒙古人在中亚和西亚实行的是“纯粹的军事种族灭绝”,系统地摧毁了维系文明的核心基础设施。 一是两河流域千年修建的农业灌溉系统被彻底破坏,经济基础彻底崩塌。二是巴格达、撒马尔罕等学术中心被屠城,学者被杀,图书馆被毁,海量知识遗产化为乌有,直接导致了学术传承断层。 三是手工业者、商人、管理者等精英阶层被整体清除,社会退化到以低级农业人口为主的简单形态。 失去了赖以复兴的智力资本和社会财富,伊斯兰文明的“自我更新”能力就基本被废掉了。在这种强大外力重创之下,阿拉伯世界被迫变得更加内向和保守,倾向于从不变的宗教教条中寻求稳定与慰藉,而这又进一步加剧了内部僵化。 内忧外患之下,步入近现代的阿拉伯世界显得步履蹒跚。以至于它在面对近代性和现代性时,根本就没法适从,导致完美错过第一、第二和第三次工业革命,至今仍以卖油为生。 所以,将阿拉伯没落简单归因于“伊斯兰教”是极其粗暴的,毕竟它是曾经辉煌的源泉。但如果将一切归罪于蒙古人也是逃避,因为其他文明也曾从类似打击中复兴过。 其实,真正的核心就在于“神圣律法的绝对永恒性”与“人类社会历史的流变性”之间无法调和的矛盾,以及这一矛盾在遭遇外部致命冲击后,所形成的结构性锁死。 阿拉伯世界的未来,并不在于等待一位新的“先知”,而是在于能否从其丰富的传统资源中,重新开启独立理性的精神大门,找到一条既能坚守信仰,又能勇敢拥抱人类共同理性的革新之路。 所以,阿拉伯世界不仅需要一场宗教改革,更需要一场深刻的哲学与文化启蒙。唯有如此,才能解开脱拉伯世界那辉煌而沉重的历史悖论!