1985年,马三立首次登上春晚舞台,姜昆作为主持人介绍道:“有请我们的马三立同志上台”,话音一落,姜昆伸出手要和马三立握手,谁知,马三立一甩胳膊,让姜昆在现场尴尬不已。 马三立这人,1914年出生在北京一个回族曲艺家庭,祖籍甘肃永昌县。家里祖父马诚方说评书出名,父亲马德禄是相声“八德”之一,母亲恩萃卿学过京韵大鼓,哥哥马桂元也干这行。3岁全家迁到天津,他从小在巷子里长大,耳朵里全是父亲练活儿的动静。家里条件一般,他上过天津汇文中学,可没多久就辍学了,因为买不起校服,学费也交不起。12岁开始跟父亲学艺,父亲教他基本功,他天天练贯口和文哏,琢磨怎么说逗结合。 1929年,15岁的马三立正式登台,在天津南市露天茶棚卖艺。那时候观众少,收入薄,他穿补丁褂子,拿着扇子说段子,勉强换点铜板。1930年拜师周德山,师徒在茶馆排练,师父教他节奏控制,他跪地磕头,慢慢掌握了技巧。抗战那会儿,他随团在街头演出,躲检查时背着道具箱子钻小巷。1940年代和王凤山搭档,俩人创了《找舅舅》,他负责逗哏,注重细节刻画人物。建国后进天津曲艺团,当副团长,还任市政协委员。办公室里他改段子,笔尖沙沙响,强调语言准确。 马三立一生创了上百段子,像《宇宙牌香烟》,通过小人物日常生活,展现社会变迁。他的风格是节奏感强,影响后辈艺人。在团里他指导徒弟,亲自示范,拍腿定节奏,叮嘱辈分规矩。圈里他地位高,讲究传统,从不乱来。晚辈来拜访,他总提醒站位和称呼。这些小事儿,透出他平易却有原则的一面。相声这活儿,本就靠积累,他从底层一步步爬上来,靠的就是这份坚持。 说起1985年春晚,这事儿成了马三立一生中唯一一次上央视的焦点。他71岁了,只穿单薄大褂上台,姜昆主持,介绍时直呼“马三立同志”,还伸手想握手。马三立没接茬,胳膊一甩就过去了。姜昆那手悬半天,现场有点尴尬。这不是随便一甩,相声圈规矩严,辈分高低分明。姜昆是马季徒弟,马季又是马三立徒孙,按理该叫爷爷辈。直呼名字或用“同志”这称呼,搁老一辈眼里就是不尊重。马三立讲究这些,宁可当场体现,也不迁就。 那晚节目是单口相声《大乐特乐》,他特意为春晚创的,讲普通人小乐趣应对大烦恼。表演完掌声热烈,他没走,又即兴加了两个小段,一个说偏方治病,一个聊天津老街市井。总时长超9分钟,观众过瘾,后台导演袁德旺急得直冒汗。说到兴头,他还让马季送水喝,成了春晚返场和饮场第一人。这不光是技艺高,更多是把观众当回事儿,不计时长。姜昆那尴尬,事后传开,有人说马三立生气了,从此不上春晚。其实他本就低调,只想说好活儿,不爱热闹。 这事儿也反映相声传承的痛点。老规矩守着传统,新人容易忽略。马三立没多说,就用行动提醒。姜昆后来也成名家,但那次小插曲,让人看到圈里代际碰撞。马三立对观众尊重到底,气温低他还穿大褂,返场时不顾导演催。相声本是接地气的活儿,他用段子拉近距离,不摆架子。事件虽小,却戳中规矩与创新的平衡。圈外人看热闹,圈里人看门道。这也让马三立形象更立体,不是高高在上,而是有血有肉的艺人。 春晚后,马三立回天津,继续在曲艺团排练和演出。他专注打磨传统段子,偶尔指点年轻艺人,强调基本功。1990年代痛失搭档王凤山,他转单口表演,调整走位和节奏。创《逗你玩》时,在书桌前反复修改,勾勒人物动作。日常他去南市茶馆登台,说《宇宙牌香烟》,观众围坐木凳,笑声不断。家中他默写长段子如《10点半开始》,握笔描摹,揉手腕继续。指导后辈,他重申站位规矩,在小会室示范。 2001年12月8日,他办从艺80周年告别演出,在天津大剧院,满座观众。他穿长衫上台,表演中甩扇子逗哏,谢幕时鞠躬。演出画上句号,他视观众为衣食父母,一生献给舞台。2003年2月11日,马三立在北京医院逝世,享年89岁。上午他躺在病床,呼吸渐弱。遵遗愿,丧事从简,家人抬棺到天津郊外墓地,掘土机响,亲友环立默哀。墓前简易石碑,风吹草动,一切归平静。他的段子在团里继续排练,后辈模仿扇子动作,天津茶馆笑声不绝,传承细节。

那一刻,海阔天空

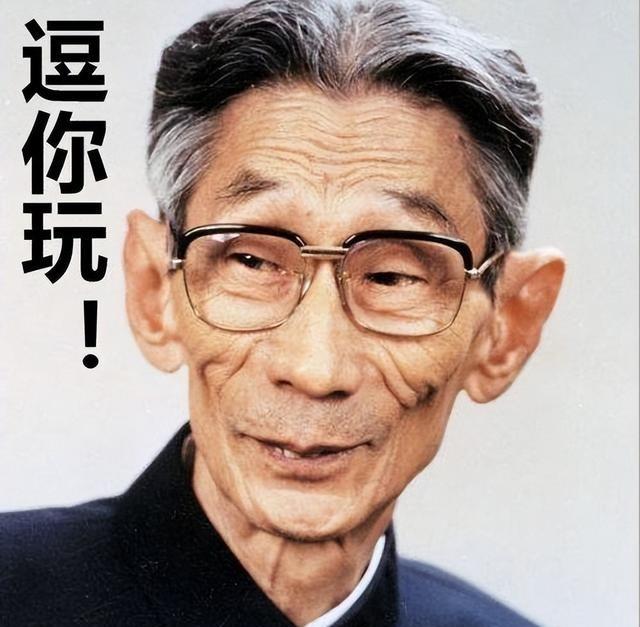

有几个听马先生的相声笑过