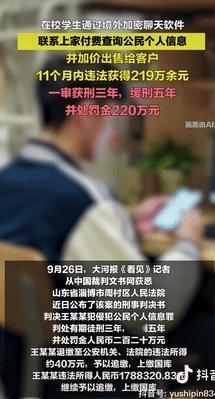

是个人才!9月26日山东淄博,一学生在上网时发现“商机”,通过境外的聊天软件,联系上家付费查询他人身份信息,并加价来卖给客户,从中赚取差价,11个月内竟获利219万元,事情败露后,他就被警方依法逮捕,法院这样判了![无辜笑] 这名学生平时经常浏览境外网站,在某个网络群组中偶然看到有人声称能够查询他人的私人信息,他很快意识到这背后可能存在商业机会,开始主动联系这些信息提供者。 他的操作模式相当简单,先从上游渠道购买各类个人信息,然后在网上寻找有查询需求的客户,以更高价格转卖给他们,不同类型的信息和查询难度决定了价格差异,他从中赚取差价。 从2022年开始的11个月内,这种看似轻松的“中介生意”为他带来了219万元的非法收入,然而个人信息买卖本身就是违法行为,无论规模大小都会触及法律红线。 今年年初,公安机关在日常网络巡查中发现了相关线索,通过技术手段和深入调查,警方很快确定了他的身份和具体违法证据,随即将其抓获。 案件移送到检察机关后,法院最终认定他的行为构成侵犯公民个人信息罪,考虑到涉案金额巨大,按理应该从重处罚。 不过由于他在被抓后主动配合调查,如实交代了犯罪过程,并且主动退还了全部违法所得,法院酌情给予了从轻处理。 最终判决结果是,有期徒刑三年,缓刑五年,罚金220万元,违法所得全部没收上缴国库,这意味着他不仅要承担刑事责任,还要面临巨额经济损失。 这起案件暴露了当前个人信息保护面临的严峻形势,大量个人隐私信息在网络上被明码标价买卖,形成了一条完整的黑色产业链。 这名大学生的案例说明,即使是“中间商”角色,也要承担相应的法律责任,法律不会因为你不是信息的直接窃取者就网开一面。 这起案件的最终结果也证明了一个道理,法律面前人人平等,任何违法行为都会受到应有的惩罚,即使是看似“技术含量高”的网络犯罪,也逃不过法律的制裁。 网友们议论纷纷: “这学生脑子是真活络,可惜用错了地方!干点正事早发财了。” “现在个人信息泄露太严重了,这种黑色产业链必须严打!判得好!” “好奇他这200多万是怎么收款的?用自己银行卡居然没马上被抓?” “才判三缓五?赚了200多万就罚这点?犯罪成本是不是太低了?” “警方干得漂亮!这些买卖信息的不知道害了多少人,必须严惩。” “建议查查他的‘客户’都是谁,买信息的也该一起判!” “年轻人还是得多学法律,脑子好用更得走正道啊。” 您觉得除了法律处罚,还有什么方法能有效遏制个人信息的非法买卖? 官方信源:中国裁判文书网