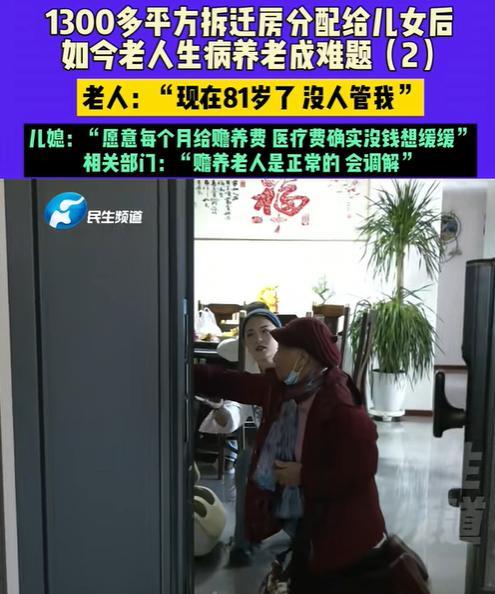

“养儿防老?”近日,河南,一老奶奶靠祖上老宅,拆迁分得1300平米房子,奶奶一高兴全给了儿子,自己啥都没得,万万没想到,儿子心黑了,十多年根本不履行做儿子的赡养责任,无奈只好跟着小女儿生活,不巧是奶奶又查出大病,儿子一毛不拔,走头无路下,只能求助媒体。 那个1300平方米的回迁房指标,是许多人一辈子都不敢想象的财富。当时的卢奶奶心里是踏实甚至骄傲的,在签协议的那天,她拉着儿子的手,眼里满是信任与期盼:“儿啊,妈的东西,都是你的,以后妈就指望你了。”儿子当时也拍着胸脯保证:“妈,您放心!有我在,肯定让您享清福。” 所以,大女儿(因当初出钱盖房)得一半,儿子得剩余的一半,同时大女儿和儿子各拿出75平方米给小女儿。 卢奶奶想着,这样家产总算妥帖地分给了孩子们,尤其自己还给了儿子那么多,往后的日子,他总该会尽心尽力的。她还特意和儿子签了一份协议,白纸黑字,写明了由他负责养老。她觉得,这样便安稳了。 可因为回迁房没能立刻交付,她只能暂时住进了小女儿的家。这一住,便是十多年。儿子虽然拿到了属于他的那部分巨大的资产,但他却仿佛从她的世界里淡出了。 起初,她还会念叨,还会让小女儿打电话去问询。可电话那头,有时是无人接听的忙音,有时是三言两语的推脱:“妈,我最近特别忙,过阵子再去看您。” 小女儿曾拿着电话,努力争取:“妈的老毛病又犯了,你看能不能……”可往往话还没说完,电话就被挂断。渐渐地,联系越来越少,问候几乎绝迹。承诺中的奉养,成了镜花水月;曾经签下的协议,也变成一纸空文。 小女儿是孝顺的,她默默承担起了照顾母亲的全部责任。可她也有自己的家庭,自己的生活。看着母亲日渐衰老,看着本该由兄妹共同分担的重担几乎全压在自己肩上,她感到一种深切的无力。以至于她常常对着丈夫叹息:“我能照顾好妈的生活,可我补不上她心里的窟窿啊。” 她尝试过去找哥哥,去沟通,去理论,但结果总是不了了之。她能给母亲温饱,能给母亲陪伴,却无法填补儿子那份缺失所带来的巨大空洞,更无法代替哥哥,去履行那份他刻意回避的责任。 真正的风暴,是在卢奶奶被查出患有卵巢肿瘤时来临的。医疗费用压得小女儿喘不过气,积蓄很快见底,借债成了不得已的选择。 而这一次,她选择不再沉默::“哥,妈确诊了,是癌……需要一大笔钱做手术,我实在……”“钱钱钱,就知道要钱!我哪有?我不用过日子吗?”电话那头粗暴地打断了她,随后便是一阵熟悉的忙音。 走投无路之下,卢奶奶只能求助于媒体,这或许是她在法律途径之外,能想到的最后的办法。 当记者终于陪同卢奶奶,设法敲开儿子家的门时,面对镜头和质问,出来应对的儿媳,没有强硬的辩解,反而是直接跪了下来,哭诉着家里的艰难:“妈,我们难啊!你儿子外面欠着一屁股债,真拿不出钱啊!每个月600块钱的赡养费我们可以给,但医疗费您再宽限宽限……” 卢奶奶看着这一幕,心中积压了十多年的委屈、心寒、愤怒,全都化作了最后那一跪,以及那句:“债?你们守着这么大的房子,我快要病死了,你们跟我喊难?我当初真是瞎了眼!” 只能说,赡养父母不仅是中华民族的传统美德,更是子女应尽的法律义务。它不会因为财产的分配多寡而改变,也不会因为时间的流逝而消失。毕竟,我们每个人都会老去,今天我们如何对待父母,明天我们的子女就可能如何对待我们。 信息来源:河南广播电视台民生频道2025年9月25日 文│一阳 编辑│史叔