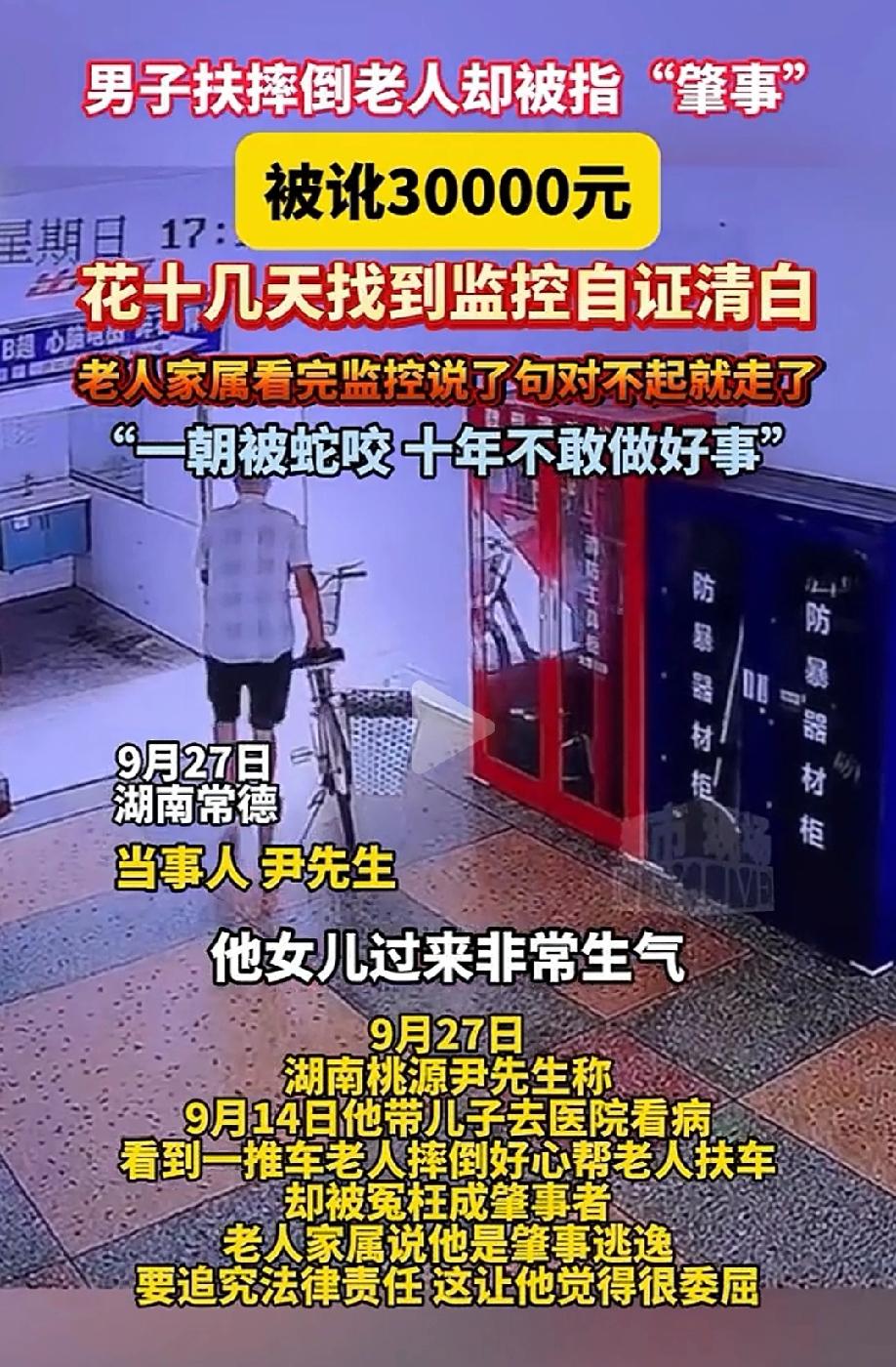

“男子医院里好心扶起摔倒老人,没想到回家后却被警察找上门,说老人家属报警称是他撞倒的!更离谱的是,对方索要3万元,否则扬言民事能变刑事。直到监控视频还原真相,男子才得以洗清冤屈,可换来的却只是一句轻飘飘的‘对不起’。” 男子当时正在医院照顾生病的母亲,走到院区外时,看到一名推着自行车的老人突然摔倒。他没有犹豫,立刻冲过去把老人搀扶起来,并安慰了几句。回家途中,他还高兴地给母亲打电话,说自己做了一件好事,心里觉得温暖。可没想到,刚到家没多久,就有民警找上门,说老人家属报警称是他撞倒老人。 男子当场懵了,解释自己只是出于好心扶人,根本没有肇事。可老人家属却坚持认定是他撞倒的,还拿出所谓“老人自己说的”这一理由,强硬要求赔偿3万元,否则就走法律程序。男子心里既愤怒又焦虑,一边是住院的母亲需要照顾,一边是凭空落下的“莫须有罪名”,他的处境格外无助。 冷静之后,他决定自己寻找证据。于是再次赶回医院,反复打听,终于在事发地点附近找到一个监控探头。调取画面后,证据一览无余:老人分明是自己摔倒,男子只是事后伸手相助。铁证面前,男子的清白终于得以证明。 然而,更让他心寒的是,真相大白后,老人家属并没有真诚道歉,只是轻飘飘说了一句“对不起”,转身就走。男子经历十几日的心力交瘁,换来的却是这样的敷衍,他无奈将事件曝光到网上,希望能得到公众理解,更希望对方能公开道歉,还自己一个公道。他在接受采访时坦言:“这件事给我留下了阴影,可能十年我都不敢再做好事了。” 从法律角度看,这件事必须厘清几个关键点。首先涉及名誉权保护。《民法典》第1024条明确规定:民事主体享有名誉权,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉。所谓名誉,是社会公众对一个人的品德、声望、信用的总体评价。男子被家属当众指认“撞倒老人”,不仅让他承受了警察调查的压力,还影响了周边人对他的看法,这已经构成了对名誉权的侵害。即便家属主观上出于“误会”,也应当承担相应的民事责任,比如道歉、消除影响。 其次,若老人家属在明知真相的情况下,仍一口咬定男子是肇事者,甚至以此为由索要3万元赔偿,这种行为就可能涉嫌敲诈勒索。《刑法》第274条规定,敲诈勒索公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑。根据两高的司法解释,价值2000元至5000元以上即可认定为“数额较大”。本案中,对方索要3万元,完全符合入罪标准。如果是出于恶意编造,想利用男子害怕麻烦的心理敲钱,那已经不是简单的民事问题,而是触碰刑法底线。 还有一点值得关注:若家属的行为属于“未遂”,即由于监控揭露真相而未能得逞,根据《刑法》第23条,未遂犯仍应追责,只是可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。这一条在司法实践中非常关键,意味着类似“讹人”行为不会因为没成功就一笔带过,而是要承担法律后果。 现实中,这类“扶人被讹”的事件并非孤例。很多时候,好心人之所以犹豫,是担心卷入无端的纠纷。男子在事件后说“十年都不敢再做好事”,就是这种社会心理的直观体现。长此以往,社会的互助氛围会被破坏,真正需要帮助的人可能得不到救助。这种连锁反应,比个案本身更令人担忧。 那么,怎样才能保护善意不被辜负?一方面,法律要有更强的震慑力。恶意讹人者不能止于一句“对不起”,而应承担切实的代价,包括公开赔礼、赔偿精神损失,甚至追究刑责。违法成本提高,才会让人三思而行。另一方面,取证机制也很重要。公共场所应增加监控覆盖,发生争议时能快速还原真相。同时,社会还应更大范围普及《民法总则》第184条,也就是“好人法”——紧急救助他人,即便造成损害,也不承担民事责任。这一条款是对好心人的制度性保护,能够消除许多潜在担忧。 男子这一遭遭遇的冤屈,最终因监控得以洗清,但如果换作没有监控的地方,他可能很难脱身。个案的幸运,不应成为制度的依赖。真正的安全感,应来自法律的兜底,而不是侥幸的证据。 很多人说:“老人摔倒,扶还是不扶?”这个问题不该成为道德困境。如果每个做好事的人都要冒着被讹的风险,那么社会的善意迟早会被耗尽。这起案件让人寒心,却也再次提醒:保护好人,不只是道德呼吁,更是法律必须承担的责任。