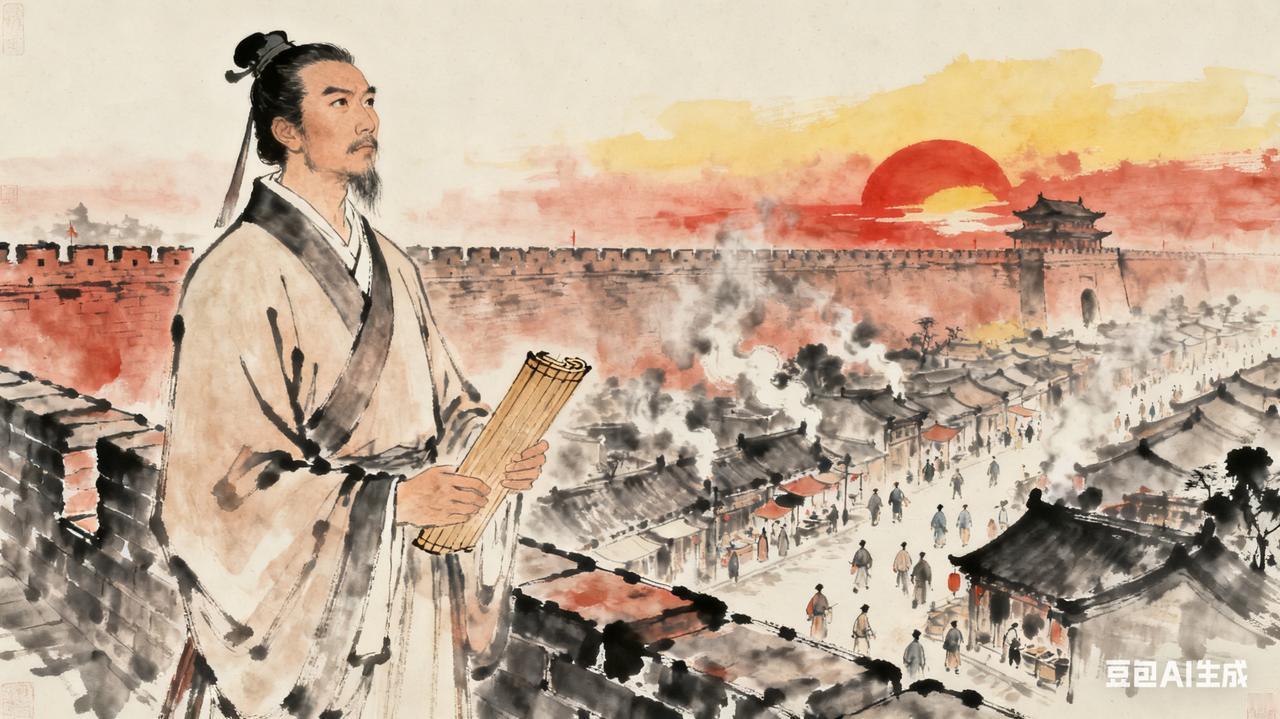

曾子的“十目所视”指哪10目? 《大学》中有这样一句令人警醒的话,【曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”】。 通常的理解,就是说在众人注视下,言行需格外谨慎。 比如朱熹在《四书章句集注》中注解此句时,指出“十目所视”的本质是“诚于中,形于外”的必然结果。 南怀瑾先生则认为“十目所视,十手所指”并非简单的“五双眼睛、十个指头”的具象计数,而是揭示了“诚中形外”的必然规律。 王阳明从心学视角出发,将“十目所视”与“良知”挂钩。认为“十目所视”并非外在的监视,而是“良知”对个体的内在审视。 也许是认为不好解释,也许是认为不必解释。 总之这几位大师都对“十目”是哪十目未作解释。 今天,我就来提出一个心解——这“十目”,实则是我们生命中五种永恒存在的目光,是修身处世不可或缺的敬畏之心。 天目高悬,是自然法则与宇宙秩序的凝视。它提醒我们言行须合于天道,心存对永恒规律的敬畏。 地目承载,是万物生长与厚德载物的见证。它教会我们脚踏实地,不负大地的滋养与托付。 国目垂照,是社会规范与集体利益的观照。它要求我们遵守法度,担当作为社会一员的责任。 亲目殷切,是家族血脉与亲情温暖的注视。它牵动着我们内心最柔软处,让我们不愿因一己之失令亲人蒙尘。 师目深远,是文化传承与道德薪火的期待。它督促我们不忘教诲,力求言行无愧于先贤与师长的教导。 “天地国亲师”这五重目光,共同构成了我们立身行道的完整语境。 当然,如果我们只将这“十目”理解为外在约束,便失却了心学向内求索的根本精神。 从心学照看所谓“十目所视”,其本质并非外在有多少双眼睛看着你,而是你内心的良知,本就具备清明觉照的能力。 当你独处一室,无人可见,心中泛起贪心嗔心疑心时,能否感到“其严乎”?(有威严的眼睛看着你,有至亲的双手拉着你) 因为你的良知,如一面明镜,将每一个念头的起落都照得清清楚楚,惟你自己敢不敢面对。 朱熹强调“诚意”,要在幽独中不敢自欺。 王阳明则指出这不敢自欺的敬畏,正源于良知的自知自觉。 由此,“十目所视”的真谛,指向了《大学》功夫中最为精微的一环——慎独。 它考验的,不是你在人前如何举止得体,而是在独处时,能否依然保持内心的中正与诚敬。真正的修养,正是在这无人监督的私密时刻,得到最真实的体现。 当你意识到,哪怕在最隐蔽的角落,自己的起心动念也处在良知的光明照耀之下,便会自然生起一份“不敢暗室亏心”的谨慎与庄严。 这份觉察,不是源于对外在惩罚的恐惧,而是源于对内心光明的守护,是对自我人格的尊重。 莫见乎隐,莫显乎微。 君子慎独,方得心安。 曾子名言 礼记大学之道 君子之镜 (本文插图由豆包生成,写作中使用了Ai辅助)