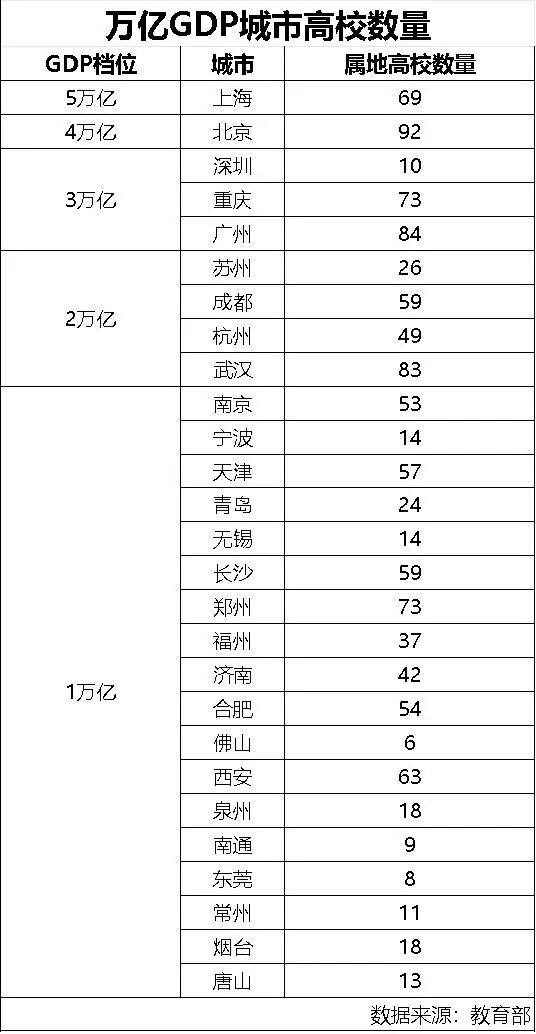

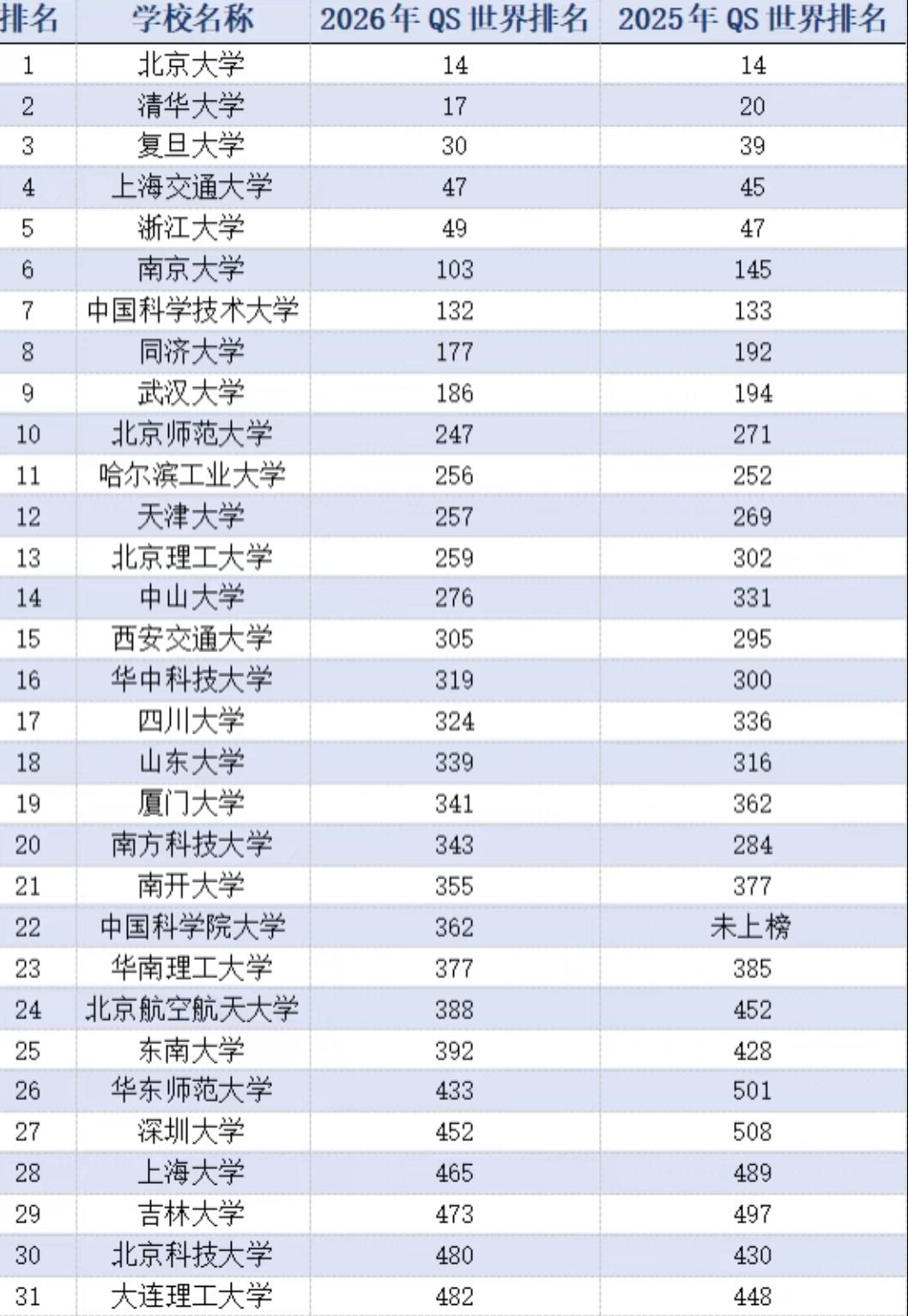

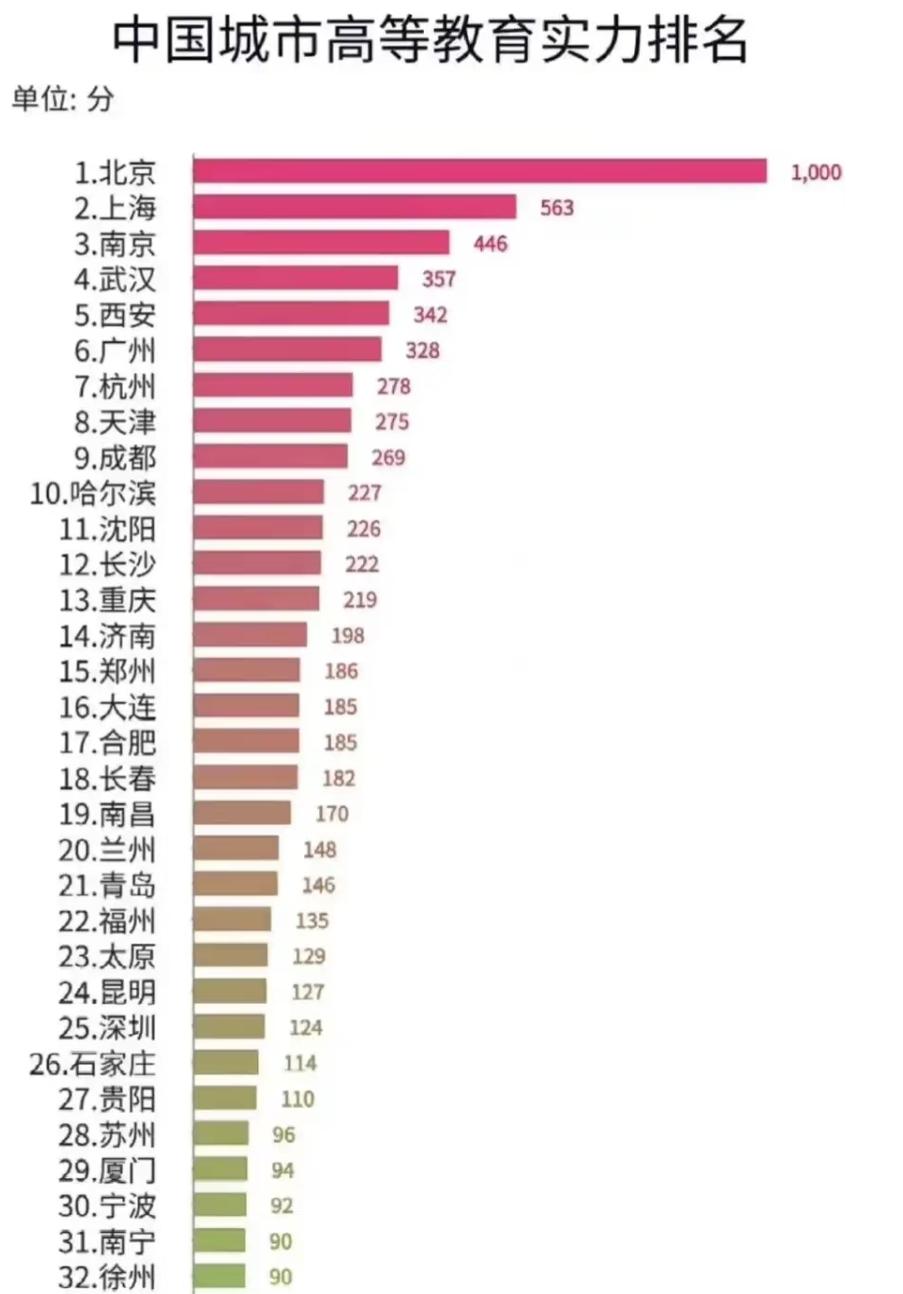

衡量一座城市的高等教育发展水平,顶级高校数量、学科竞争力、科研创新平台、高薪岗位数量等都是重要指标。目前我国重点城市在高等教育赛道上呈现明显的梯队态势,北京上海领先优势较大,西安、南京、武汉组成第二梯队,上述5城之下,是成都、广州、天津、长沙以及哈尔滨,近年来在产业经济和高教领域均发展迅猛的成都,有冲击“第五城”的愿景,但终究还是差了一线。 京沪镐宁汉,难以超越的高等教育前5城 北京和上海在双一流高校、一流学科数量上有着绝对的领先优势(北京能把上海套圈,但上海也是其他城市仰望的存在),更在教育领域特别是高等教育领域的投入资金上远超全国平均水平。西安、南京与武汉,分别是西部传统科教中心、江苏高等教育的半壁江山支撑、中部科教高地,南京隐隐可坐上高等教育第三城。 来看第一、第二梯队的核心指标,双一流高校数量都在7所以上,国家重点实验室数量都在20个以上,顶级学科数量都占全国总量的5%以上——这是成都、广州、天津等城市一时难以追赶的。 成都真实实力与定位,成为第六就是胜利 有“成惯吸”之称的成都有一大优势与一大遗憾,优势是其集中了全省近8成的优质高等教育资源,就像虹吸全省人口、资金、项目一样,遗憾是随着重庆直辖,成都失去了不少的优质高等教育资源,就像失去了颇多重工业企业、科研院所一样。 来看当下的成都高等教育头部力量,双一流高校数量和广州持平,高校个体实力有川大以软科排名第15、55个顶级学科排名全国第5撑住场面,口腔医学、护理学连续多年稳居全国首位,还有国内电子信息领域的标杆院校电子科技大学。 11个国家重点实验室虽然不算多,但也跻身全国前10,还有川大华西口腔医学国家重点实验室、电子科大电子薄膜与集成器件国家重点实验室等标杆。成都的国家级技术转移中心数量与南京持平,超过杭州、重庆等城市。 成都能否坐稳第三梯队领头羊? 优势当夸,但糟糕的是,成都高等教育的短板也是系统性的。成都高校系统里的国家级顶尖人才(包括长江学者、国家杰青等)数量不到50人,不说比肩京沪,南京、武汉都把成都套了圈。一流学科方面,数量先放在一边,成都过于偏科,在文科、基础理科、艺术学等方面还有待提高。 科研投入和平台建设方面,成都其实尽力了,但过于明显的差距不是短时间内能追上的。京沪每年的科研支出预算都在千亿元以上,杭州等城市也在800亿元以上,成都还不足500亿元,大科学装置上成都数量也明显不足。 此外,虽然同为百万大学生城市,但成都的研究生数量不但低于京沪、南京武汉西安,也低于广州,博士生数量更是偏少。毕业生留存率,成都近年来有所提升,但最优秀的成都大学生毕业后首选去哪里,坊间心知肚明。 成都对高端人才的吸引力和吸纳能力仍有不小的差距,单说百万年薪岗位数量,成都可能排名在全国前十开外。基础薪酬也不够友好,一句“成都啥子多,月薪3000多”的现实,也就是这几年才有所好转。 与广州、杭州、天津等城市同处高等教育第三梯队,成都的“老六”位置也不是特别稳固,几座城市各有优势,竞争态势胶着。广州名校排名更高、国重实验室多于成都,只是王牌学科稍少一些。杭州有浙大作为最强点,一所学校就能扛住成都一半以上的高校,但杭州也过于依赖浙大,整体人才培养厚度不足。 想要坐稳高等教育第三梯队领头羊位置,以及在某些单项指标上迫近和超越武汉和西安,成都还有很长的路要走。