毛主席留下的是五千亿斤粮食,五百万吨棉花,二十多亿美元,六百多吨黄金,还有两万多公里的铁路,一百多万公里的公路,八万多座水库,无数的矿山和油田。 历史学家黄仁宇曾评价,那个时代留下的是一个“可操作的中国”,当时光回到1949年,工业在国民经济里仅占17%,那是一个连生存都成问题的开局。 因此从1949到1976年的所有建设,本质上不是零散工程的堆砌,而是在构建一套完整的国家生存安全体系,其中就包括了铁路的延伸。 首要目的从来不是客运那么简单,当年新增的两万多公里铁轨,八成都铺在了广袤的中西部和边疆地区,这是“三线建设”的巨大身影,用钢铁把国家的战略后方“缝合”起来。 成昆铁路平均每前进一公里,就有两名建设者倒下,这种惊人的代价,说明了打通西南大动脉的决心,有多么坚定。 这种意志同样体现在水利上,八万多座水库的修建,本质上是把国家农业的命脉,从老天爷手里夺回来,这些水利网络,让主要江河的防洪能力,从“十年一遇”跃升到“五十年一遇”。 极大地稳定了,国土空间的生产能力,河南林县的红旗渠,硬是在太行山上,凿出了一条“人工天河”,把“十年九旱”的穷山沟,变成了今天亚洲最大的香菇生产基地。 如果说重塑空间是为了扎稳根基,那么庞大的战略储备,就是为了赢得应对危机的时间,到1976年国家手里握着五千亿斤粮食,这笔存粮足够全国人口吃上半年。 它不仅是饭碗的保障,更是后来价格改革敢于闯关的底气,想想80年代的印度,曾因缺粮而陷入困境,就能理解这个“时间窗口”的价值。 同样超过六百吨的黄金储备,在对外支付受限时,是能换回化肥生产线的硬通货,在1993年汇率并轨时,又是稳定市场的定海神针,相比之下苏联解体时,国库里只剩下约290吨黄金。 这种厚实的缓冲垫,让国家在面对风浪时,有了从容布局的可能,避免了因短期冲击而满盘皆输,我们的先辈也明白,一个国家想要真正独立,“心脏”必须自己造血。 这其中的代表人物毛泽东主席,他就把石油看作“工业的血液”,打破“中国贫油”的论断,就成了国家生存的必答题,大庆油田的炮声一响,中国能源独立的序幕就此拉开。 到1973年的中国人,终于可以甩掉“洋油”的帽子,实现原油自给,这股黑色的能量,不仅支撑了重工业运转,更让“两弹一星”有了最硬核的底气。 更具远见的是对关键矿产的布局,在攀枝花发现的钒钛磁铁矿,让我们今天的高铁,不用再看澳洲矿石的脸色。 而在甘肃金川找到的大型镍矿,则为中国的动力电池产业,提前三十年布下了供应链的“先手棋”,所以说那个时代锻造的,是一个相互嵌套、功能互补的生存平台。 正是在这个平台上,后来的改革开放才能“大胆试错”,也正是在这个平台上,“自力更生、系统攻坚”的基因被植入,这个为“生存”设计的平台体系,最终成了创造“发展奇迹”不可或缺的根基。

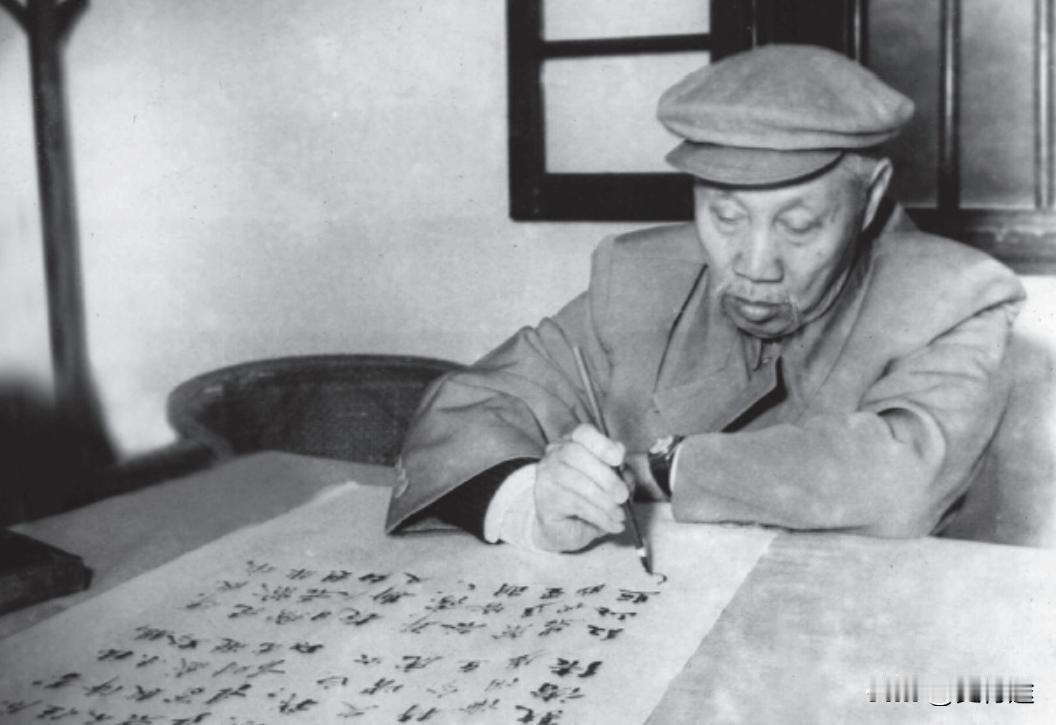

孤独的王

上下千古一伟人[玫瑰][玫瑰][玫瑰]