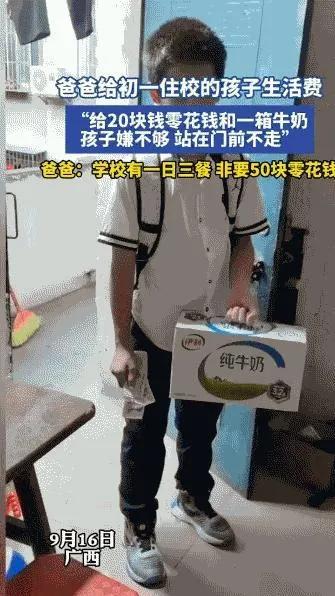

“不当家不知柴米贵!”广西,爸爸给住校的初一儿子准备好一周的行李,递上20块零花钱和一箱牛奶,结果,平时听话的孩子突然站在门口不肯挪步,不是舍不得家,也不是不想上学,竟是红着眼眶,说20块根本不够用,想让爸爸涨到50块。爸爸:学校有一日三餐,非要50块钱! 这位爸爸姓周,是附近建材市场的搬运工,每天扛着几十斤的瓷砖上下楼,汗湿的衣服能拧出水来。手里攥着那20块钱时,指腹都带着老茧的粗糙感——这钱是他昨天帮人搬了三车材料,老板多给的辛苦钱,想着儿子住校可能需要买点小东西,特意留出来的。见儿子不肯走,周师傅心里先窜起一点火,又压下去,毕竟是第一次跟听话的儿子拧着,他有点摸不着头脑。 孩子叫小宇,低着头,书包带都被攥得变了形。他不是要跟爸爸闹脾气,是上周在学校的事儿让他实在没辙。同桌的笔摔断了芯,借了他两支;自己的作业本用完了,跟同学匀了几本;最难受的是周三晚上,下了晚自习突然胃疼,食堂早关了门,想跟小卖部买袋热牛奶都掏不出钱,最后还是宿管阿姨给了杯温水才缓过来。这些事儿他没跟爸爸说,怕爸爸担心,可这次再要20块,他知道肯定不够。 “学校管三餐,你还想买啥?”周师傅的声音软了点,他蹲下来,看着儿子发红的眼角。小宇这才小声说:“爸,我想买两杆笔,还有作业本,上次借同学的总不能一直借。还有……有时候晚上饿,想买个馒头垫垫。”这话让周师傅愣了一下,他突然想起自己送儿子去学校时,校门口小卖部摆着的笔记本和面包,当时没往心里去,总觉得孩子在学校有吃有住就够了,忘了这些“小零碎”也是需要钱的。 他摸了摸口袋,早上出门时老婆塞的50块生活费还在,是准备这几天吃饭用的。周师傅没犹豫,把那50块抽出来,跟之前的20块放一块儿,塞到小宇手里:“拿着,不够再跟爸说。不过你得记着,这钱每花一笔,周末回家跟爸念叨念叨,行不?”小宇赶紧点头,眼泪终于掉下来,却笑着说:“爸,我肯定不乱花!” 其实这事儿哪儿是孩子不懂事,也不是爸爸小气,就是两代人站的角度不一样。周师傅从苦日子过来,知道一分钱掰成两半花的滋味,觉得“吃饱穿暖”就是顶重要的;小宇第一次住校,面对的是和家里不一样的小需求,这些需求在他眼里是“必要”的,却没跟爸爸说清楚。要是早一点坐下来聊聊,比如爸爸问一句“在学校除了三餐,还需要买啥不”,小宇说一句“我需要买文具,偶尔会饿”,哪儿会有门口这一幕。 现在很多家庭都有类似的情况,家长总想着“我给你的够多了”,孩子总想着“这点不够用”,说到底还是少了点沟通。钱多少不是关键,关键是让孩子知道家长赚钱的不容易,也让家长明白孩子的真实需求,这样才能互相理解。就像小宇后来周末回家,真的拿了个小本子,记着“买笔5块,买面包3块”,周师傅看着本子,没说啥,下次给零花钱时,主动多问了句“这周够不够,不够爸再添”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![连续三年的大湾区晚会~肖战是内地对外输出的王牌[赞][赞][赞]](http://image.uczzd.cn/5606134114254995264.jpg?id=0)

阿铁

说实话现在搬运工工资真高,上电梯有上电梯的小电车,上楼梯有爬楼梯神器,我认识的搬运工只要出来干活,每天工资没有低于500的