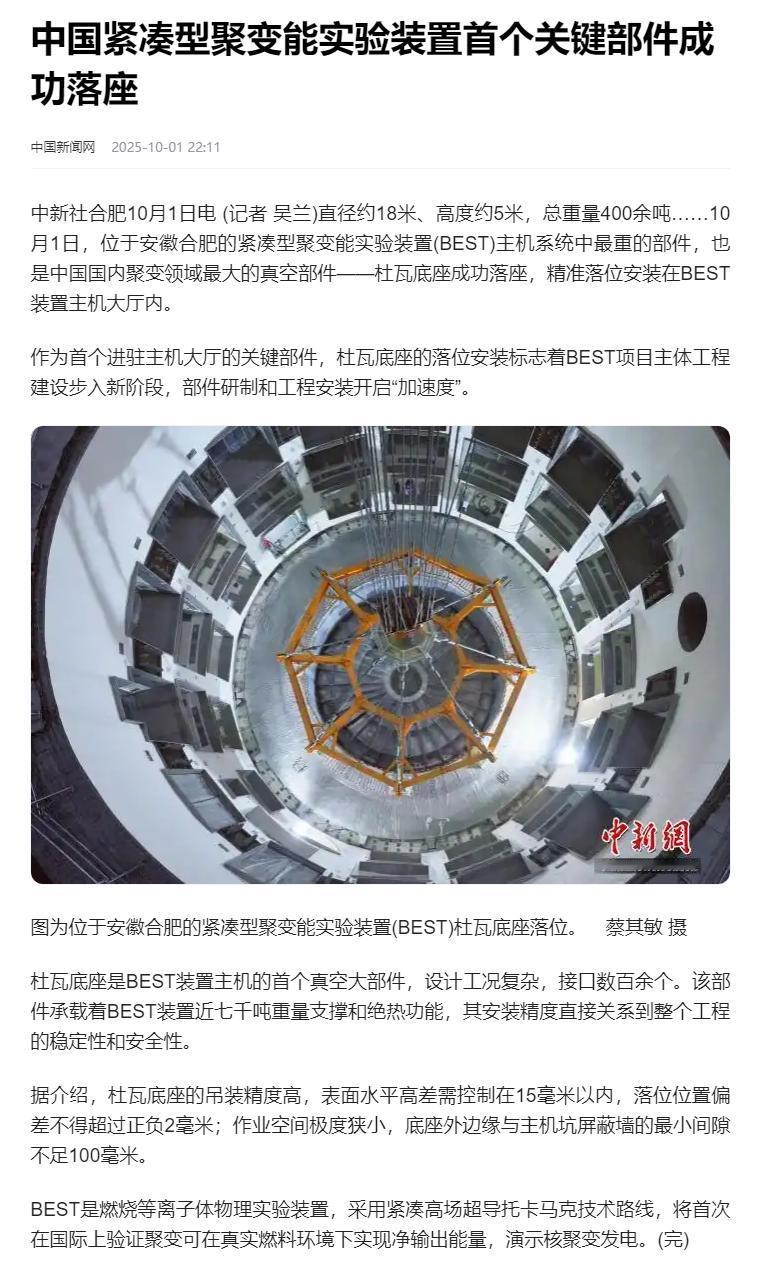

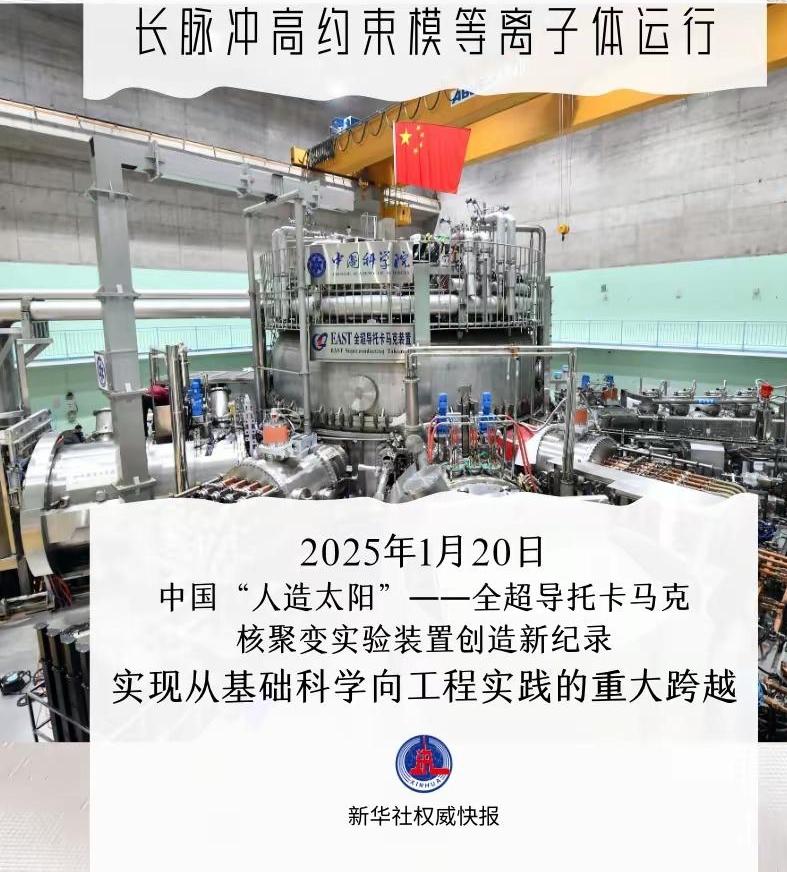

中国人还是太朴实了,都是过日子的,一看到央视报道说我国2030年有望实现核聚变,很多中国人第一时间想到的,不是什么通过控制能源,进而一统天下,掌控世界;也不是什么建宇宙飞船,飞向太空,征服银河,征服宇宙。 大家第一时间想到的,竟然是以后用电是不是要免费了?什么空调开24小时,电车开到哪儿就在哪儿免费充电,哪里都有免费的插座,想用电随便用......或者是一分钱一度电啥的。 先看核聚变这事儿的底气在哪。合肥科学岛上的 EAST 装置早把 1 亿摄氏度的等离子体稳住了 1066 秒,刷新世界纪录的同时,也让星环聚能这样的企业敢拍胸脯说 2030 年能搞出示范电站。 更实在的是四川的 “中国环流三号”,已经能实现 1.5 亿度等离子体运行 300 秒,还同步发了电,算下来运行成本降到了 0.18 元 / 度,快赶上煤电价格了。 连美国都预测他们 2045 年激光聚变电价能到 0.37 元 / 度,咱们科学家直接说能做到他们的一半,这数据一出来,老百姓自然会算自家的用电账。 中国人对电费的敏感,全是被日常开销磨出来的。就说武汉的熊女士,开新能源车两年多,以前在快充站抢车位,20 点到 22 点充电要 1.2 元 / 度,充满 80 度的电池得花 96 元,后来装了家用桩选分时电价,夜间 0.43 元 / 度的低谷期充电,一次就省 60 多块。 这可不是个例,现在全国新能源车保有量早破亿了,光充电这一项,每个车主一年就得花几千块。 再算家庭用电,普通三口之家每月差不多 150 度电,按当前 0.58 元 / 度的平段价,每月电费近百块,夏天开空调能飙到两百多。要是核聚变真能把电价压到 0.1 元 / 度以下,每月电费才十几块,这笔账谁都会算。 老一辈更清楚电的金贵。上世纪八九十年代,不少地方夏天拉闸限电是常事,晚上看电视看到一半突然黑灯,风扇停转的闷热劲儿让人记一辈子。后来虽然不缺电了,但电价始终是家庭支出的固定项。 有数据显示,2024 年全国居民人均电费支出占可支配收入的 2.3%,看着不多,可架不住柴米油盐样样要花钱,能省一点是一点。这种对 “省钱” 的执念,比任何宏大叙事都接地气。 再看大家畅想的 “空调开 24 小时”“随便充电”,全是当下的小遗憾。夏天怕费电,老人总把空调温度调到 28 度以上,孩子热得直冒汗也舍不得调低;冬天用电暖气,电表转得比钟快,晚上睡觉都得咬牙关几小时。 新能源车车主更是有 “续航焦虑”,跑长途得提前查充电桩,看到 1.5 元 / 度的高价桩也得硬着头皮充,要是真像想的那样 “哪里都有免费插座”,谁还会为充电发愁。 对比那些 “掌控世界” 的想象,中国人的视角太实在了。美国搞激光核聚变,表面说发电,实则藏着核武器实验的心思,连实验室自己的报告都写着为核储备服务,可咱们的托卡马克路线从一开始就盯着 “发电过日子”,EAST 的 15 万次实验全奔着 “稳定供电” 去的。这种差异就像有人买工具箱想当武林高手,中国人却先琢磨能不能修家里的桌椅板凳。 更有意思的是,核聚变的原料压根不愁。氢的同位素氘在海水里到处都是,1 升海水里的氘聚变能放出相当于 300 升汽油的能量,随便抽点海水就够发海量的电。 科学家说这是 “终极能源”,老百姓听不懂术语,只知道 “原料够多、发电够便宜”,自然就联想到 “用电不花钱”。这种朴素的联想,比任何科学解读都更贴近生活本质。 现在网上聊核聚变,最高赞的评论总离不开 “电费”。有人说 “以后冬天地暖 24 小时开,再也不用裹棉袄看电视”,有人算 “电车随便开,一年能省出个手机钱”,还有人盼 “农村老家的电采暖再也不用心疼电费”。 这些想法没有半点野心,全是过日子的细碎期盼。毕竟对中国人来说,所谓的 “好日子”,从来不是征服远方,而是家里的灯常亮、空调常转,出门充电不用看价格,这些看得见摸得着的踏实,才是最实在的幸福。

等可控核聚变实现正能量发电,电价肯定是会便宜,物价也肯定会便宜下来,下一步就是打造更小型的核聚变,为星辰大海做准备。我觉得优先发展核聚变激光武器,然后是高能脉冲炮,电磁轨道炮,核能战机核能航天器

相逢是缘

电价只会更贵[狗头]

用户13xxx43 回复 10-25 21:44

然后呢?能用超过第一个阶梯的人,也不会差那点钱。

威耶叔 回复 10-26 07:50

武汉市居民用电采用阶梯电价制度,具体标准如下: 第一档:年用电量在2160千瓦时以内,电费价格为0.558元/千瓦时。 第二档:年用电量在2161至4800千瓦时之间,电费价格为0.608元/千瓦时。这一档适合那些稍微多用一点电的家庭。 第三档:年用电量超过4801千瓦时,电费价格为0.858元/千瓦时。

不会吧

电价一半以上是运营费用,架设输电线,建造变电站等以及维护费用。

追梦人

油贵是因为进口石油贵吗?电费高是因为发电成本高吗?就是进口石油买一元一桶/油价照样得上涨🌝,你工资低是因为你工作创造的价值少不努力吗?[抠鼻][抠鼻][抠鼻][抠鼻]

尘缘如梦 回复 10-19 15:10

93年的电费单子我家还留着,6毛7一度,当时我爸工资一个月不到200。现在一度电5毛6,就这你还不满意,我只能说人的欲望是无止境的。

用户13xxx43 回复 10-25 21:45

那你可以脱离国籍啊

tb5456528

我记得20年前买空调的人很少,空调是贵是一个原因,用不起电也是一个原因,就算有空调的,人家也要精打细算的用。现在呢,基本上家家有空调,夏天没有空调就过不下日子,想怎么开就怎么开,那些吆喝着电费会更贵的人,良心不会痛吗?

嘟嘟嘟 回复 10-25 01:07

现在的电池有80度电吗

提款机 回复 10-19 23:05

用电量比发电量多2900亿度

用户15xxx98

目前看有前途的是仿星器,安徽那个托卡马克就放了不少卫星罢了。至于电费,不说什么时候能真正商业化发电,就是核聚变发电普及了也想也不要想,一方面确实维护保养要费用;另一方面大家回顾一下,当初造三峡大坝时也说电费会降多少多少的,后来是降了还是涨了?

视听音乐疯 回复 10-12 01:43

保持乐观心态,积极向上,看开就好,不要整天为一些鸡毛蒜皮的小事情斤斤计较愁眉苦脸,这样活得太累了,兄弟![哭笑不得]

用户10xxx31 回复 10-29 18:52

没涨价就是降价

叫啥好呢

酸人真多

用户10xxx15

免费就不想了,能给换回以前农村用的电表就行,现在用的电表和以前的比有点坑人。

用户13xxx87 回复 10-09 23:42

不收割怎么有钱跟美国对抗

jy75360 回复 10-29 16:20

正解

happy

这些唱衰的黑子们都要心肌梗死了

用户77xxx22

看了好多阴阳怪气的评论回复,想想也正常,毕竟可约束核聚变关你月薪3000新台币何干,是吧

钟之音 回复 蓝色经典 10-25 02:20

收藏了,谢谢

蓝色经典 回复 10-19 18:14

绿皮蛙的标准文案呗!

武寒旭

核聚变商业化,这辈子,别想了,一点可能性都没有。

蓝色经典 回复 10-19 18:13

你们不用那个叫 寒武纪 的名字来带节奏了嘛?

6789278 回复 10-15 10:20

还得是你,严谨[点赞]

我是你的确定键

核聚变成功了会让中国的发电成本降低,煤电厂减少或停用,能源利用更清洁环保。

水韵霓裳

可控核聚变现在最大用途可能就是喂给人工智能数据中心,通过数据群完成物理研究迭代!

半山雪

十年前电费五毛一度,十年后还是五毛一度,为什么总有人瞎到看不到呢

雨夜星空 回复 10-29 12:57

[抠鼻]涨到一块钱也是你用超阶梯部分的电费,又不是全部电费一块钱一度

啾啾啾啾啾 回复 10-16 16:50

生心眼子这么说,有些人你就是白给他钱他也嫌你没给他存银行去

用户10xxx05

电主要输送贵,水电也不用钱。造水电站可能比造核聚变还便宜。但是核聚变是清洁能源,这技术是科技的一大突破,以后外星基地就不用担心能源了。

雨夜星空 回复 10-29 12:58

水电也是清洁能源,你这么评论的意思让人看了就是水电不是清洁能源

启墨

不要盲目自信,一切以事实为准。[墨镜][墨镜]

大树

这高科技啊,不涨价能行?[哭笑不得]

用户17xxx34

我对目前用电用水非常满意,对网络是一言难尽。看来不是有竞争就好。

今天要是赚不到钱我就要全身长红疹啦

我就是一个朴实的广西人,我最想中国人普遍回归传统。早日实现“一个中国,世界大同”。

我的号托管

高科技等于高强度劳动,高科技只有两种用途,一种是适应宇宙漫游,另一种就是非常普通的战争。

我的号托管

高科技等于高强度劳动,高科技只有两种用途,一种是适应宇宙漫游,另一种就是非常普通的战争。

用户48xxx68

电免费,主要给输送费

用户10xxx34

中国的钍基核聚变发电应该也很先进,应立即开始在全国每个省同时开建二个核电场,尽量建在山中即可,核聚变一旦成功,就大量开办核聚变大学,大专学校,准备人才,可全面开建核聚变发电场。这两相成功,将可步入进界强国。

Mr.C

氘元素海水中多的是,可是氚元素地球上也少的可怜啊,又不是只要用氘就能产生核聚变,就算用氦3代替氚,氦3地球上也极少啊,只能寄希望于月球的开发了。

天涯沦落人

我想了很久,一旦成功,发电量增大,务必要促进使用,这样电气化生产将替代大量人力,生产出大量物资也要进行消耗,但是人口萎缩底层人民又被电气机械化替代,消费水平降低,市场也通货膨胀。这样不是死水死局。[开怀大笑]

真正传说

国际油价跌了 耽误国内油价持续上涨了吗

水先生

猴年马月

哎妈呀

当年猪肉几毛,现在十几块。电价一分没涨,甚至电车闲时只要两毛九

一棹烟波

可以,那以后道路铺设无线充电,电车可以用小电池或者超级电容。

海宁

希望出口电价不要降,也让全中国的老百姓能分享点福利。

豌豆

纠正一下语言,应该是可控核聚变,我们在1966年就实现了核聚变试验。

t_boy2000

电费下降是好事,就怕到时再次换电表。

鹰击长空 回复 10-05 12:19

试试你家电表快不快,不知道怎么测试问百度,不要人云亦云

用户11xxx11 回复 10-31 14:14

你就知道你家电表比10年前转的快,但是你怎么不看看你家比10年前多了多少家用电器

山东省非正常人类研究院于主任

无限能源就意味着无限物质,比如合成淀粉之类的技术要大爆发了,到时候基本物质成本肯定会大幅度降低,人工成本估计会提高,中国世界工厂的地位会在一定时间内焊死或者永远焊死

熊猫烧香

2050 年都实现不了核聚变发电商业化

华夏之枫

我家三台空调年年七八月份电费一千二百多

冰夜孤星

想多了,电网买电一度电在3毛左右。卖电家用一度5毛多,商用8毛多。所以核聚变哪怕发电再便宜,家用电一度也在3毛左右,商用6毛多。不可能免费。

poker face

电免费,但充电桩需要使用费,插座也要使用费[抠鼻]

海子

主要是海水淡化,用水更便宜,延陇海铁路铺设直径一米的管道,西北缺水问题根本解决!

Kaane

别的先不讨论,只说家家户户都24*7的开空调,室外会是啥情况……

秋枫

燃料免费,那么设备费用,人员费用呢?那时候国家电网才要说他们亏损严重了

赶路人

研发是要烧钱的,谁买单!

清风徐来

电的度数会不会跑的快

枫叶恋秋落

都别瞎开心了,说不定哪天又把这个国际接轨

九天之上

少发梦了,电费如果只有一分钱,那发电企业靠什么赚钱,靠用爱赚钱吗?就好像茅台五粮液可以无穷供应了,一分钱一瓶,那他们赚什么钱?没钱赚的企业根本没人会去开,本末倒置。再说电动车,四年后就是电动爹,电费即使便宜了,但换个电池要八九万,省的电费远远不够换电池,何况还有里程焦虑。

大牛

油价,油车,恐怕都要落幕了

哄哄

说的好像我们不知道三峡水电似的

用户17xxx37

有没有经济头脑?电费不涨就已经谢天谢地了,想要价格便宜不可能的

昵称不能改

“康安说历史”这是喝了多少假酒啊?历史说多少了,脑袋出问题了吗?中国足球拿下世界第一都比用电免费靠谱点

珠乡俗人

电费是不可能下降的!不给你涨上天就不错了!

山水石

核聚变商业发电还早的很,现在入坑就是烧钱。

落幕寞星辰

别做梦了,不可能的,到时候你顶多以低价购电,免费这种东西你敢要别人也不给啊

王者荣耀体验

民用的电估计不会再便宜了,再便宜的话,就会和美国佬一样不在外面晾衣服,不关灯,不管空调了,浪费电;工业用电可能会降点。

用户10xxx26

以前光伏发电的电价是3毛8上网。卖给我们的还不是5毛多。现在降到2毛5。你看电价有降吗?

用户18xxx95

一家两口一个月用电就五百度左右,多时七百度。

ThanksGivi

五十年才可以

大叔

电价便宜但到那时电表以100迈速度跑

用户17xxx51

看起来像骗补的

呵呵

可控核聚变能实现,那么就是打开了星际文明的大门了。现在的核电站其实本质上还是烧热水。可控核聚变是直接使用原子核内的能量。根据E=m×c×c。这个能量基本就是无穷无限的。

用户10xxx32

可控核聚变会带了人类文明的质变

搞钱才是正经事

俗称烧开水

冰原

当你发现各种水电火电发电企业股票全面下跌时才是真实的

因此而止

不是电费太贵,而是奸商太黑

广和

咱们普通人还是想想咋不被时代淘汰,咋赚钱生活吧

盛世如

能量是守恒的,到夏天开足空调,热s那帮西巴老[静静吃瓜]

白发书生

电费开支我们家一个月最少也在1000元左右,真的很可怕

用户10xxx85

电价正在缓步涨价,这符合国情。涨快了通货膨胀,不涨价通缩。

用户10xxx38

以为建电厂买设备不要钱,工作人员不要钱白干,先期的研发投资不要钱。人是愚蠢的,人是贪得无厌的,前期的电不但要钱,估计比现在便宜不了多少。指望24小时开空调估计是想多了。

东风灌顶

如果电可以随便用了,可以24小时开空调、照明,那么大中型城市夏天温度都会飙到40°C以上,这你受得了吗?另外,可控核聚变现在才刚实现输出能量高于输入能量,真正具备经济效益还得把固定资产投资和运营费用纳入一起算账,试想这种巨额投资项目要是电的销售价格都低到忽略不计了,得多少年收回成本?另外,技术需要不断迭代降低投资提升效率,最终才能有市场竞争力,就像光伏风电的发展历程一样。所以要理性思考,这东西是战略布局,解决的是远期的能源问题,近期对电力供应的直接作用不大。

tb5456528 回复 10-05 20:44

有一点需要纠正你,城市热岛效应不是因为空调。

用户10xxx06

到时候,:石油以会降价

漠莫

现在的电费有一半是“运输费”,超导材料没出来前想免费?想屁吃呢[狗头]

用户10xxx09

会更贵

用户10xxx59

[抠鼻]这么多评论的都没一个谈收入,只讲支出。富人买一辆车就像穷人买一只烧鸡。根本就没任何可比性。。同样一个国家讨论百姓消费同时要讨论收入。。

大爷大妈给点儿吧

AI算力需要大量电力,这才是我们的优势所在。

徐强

如果运行时间和准备时间的比例,超过1比1,那么通过两套设备就可实现稳定供电。

天地初开情己在

科技发展的目的不是让你我免费用,便宜用,你们到底在想什么呢

用户12xxx89

说交电费多的可以大致估算一下:烧一壶水1.5升的,耗电约0.15度;烧一次洗澡水50升的,耗电约2度;煮一锅饭耗电约0.2度,3匹变频空调开10小时耗电10~15度

无聊来逛逛

吐嘈一下,广西没有峰谷电价

用户90xxx97

资本教会你做人便宜免费在贪婪面前屁都不是!学校用开水插一次卡1元钱你敢想

新力强

90年代,广东农村电价2.5左右一度电,当时钱都给了谁?

林高仁

空调二十四小时开,好多人都这样的。

用户18xxx23

扯什么淡呢?核元素就是大傻吗?裂变给你提供能量了,聚变还要给你提供能量?能量只出不进,算哪门子道理?再过50年,再来使劲吹吧

不吃画眉 回复 10-16 07:53

。。。。

月球用户15xxxx1968

等我死了,能不能用核聚变那个大炉子火化?有点洁癖,不想用现在的油炉子,脏死了,还跟别人的灰混一块。

伙计

等目标实现了发电成本会降低,但电费不会降价,更可能的是涨价

喽布悠抖

别想着降价,不涨价或微涨就谢天谢地了[并不简单]

阿迪达斯

就算真成功了。电费也不会便宜多少。试想一下电费如果免费了,就空调这一块,以后跟本就不用关,这带来的全球变暖后果估计会相当严重。所以电费免费就不用想了。

用户12xxx84

搞个天空之城,直接天空飞几十年的那种,就算未来核战爆发人类也能存活,再然后就是太空堡垒,直接出太空开启太空之旅了

yb无聊

想想一下,现在所有用电费用减半,对社会的影响多么的深远,能开创一个新时代吧

不会飞的超人

核聚变,会改变整合工业的逻辑。 机器人,自动化

用户15xxx77

能把电价控制在三毛内就可以了

对方正在怼入

民用电早就够用了,各种手段增加电量,可不是为了电价。电是工业的血液,更是现时科学的基石。发电量的级数,关系到国家与科技的发展潜力。若发电量增加10倍,那很多吞电的大家伙都可以上马

汐陽

想多了,减少的成本,不是给普通人的。

嘿嘿来咯

如果国家实现了能源自由,我们这个社会会怎么发展?

无名 回复 10-05 21:23

穷人会更多,人工智能加1个人等于3个人工作量英伟达老板说的,先淘汰掉办公室,3个人的活1个人干完了,机器人买还要几万1个,而大模型使用费才几个钱,超级失业潮马上来临

迪拜王子

先把电表调慢点,话费还能回到从前吗

用户91xxx79

不求降价,只要新电表水表正常走不越来越快就行啦!

马到成功

想多了!!!

物至木声

水电,几分钱收。

z111111a

想多了,2030年不是实现核聚变,而是实验装置开始运行,验证它的工程可行性。

赫椋

中国太空空间城要提上日程了,以后再会有中国月球城,月球北京城上海城等等,

用户10xxx27

现有的燃煤发电厂,如果能直接将燃煤锅炉系统改为核聚变锅炉系统,会大大加快核聚变电能的推广

无语

2030?2080人类能实现商用就谢天谢地了

用户10xxx31

讲成本,都不如太空太阳能发电车成本低,太空太阳能发电厂才是未来民用电能主要来源,现在已经在解决太空激光传输电能的工程应用问题了

威耶叔

对于你这种喜欢造谣的选手,我都不想说什么