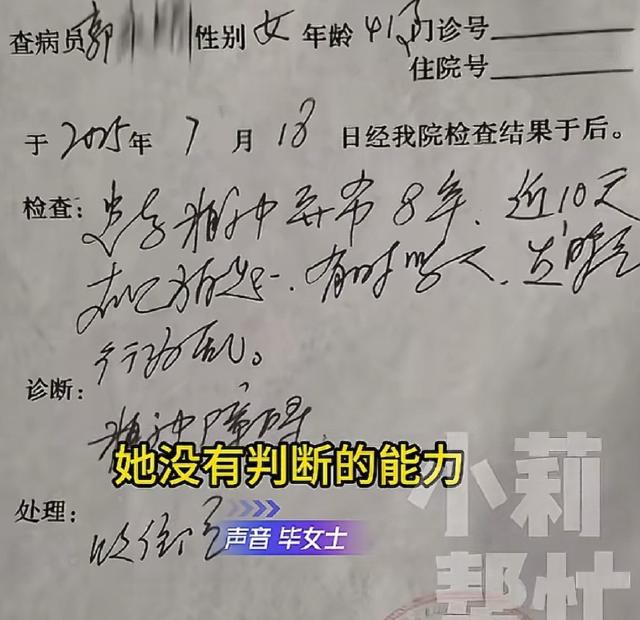

河南漯河,毕女士的弟媳郭女士坐公交时,被男子张某搭话并加微信。张某吹嘘能带郭女士一年挣300多万,之后以郭女士名义开公司,让她贷款四五十万,又撺掇其抵押房子,前后贷款一百六七十万,拿钱租了20辆车。后家人发现郭女士有精神疾病无判断力,认为钱不该她还。 (素材来源于:小莉帮忙) 2024年的一天,毕女士发现弟媳郭女士的手机总是收到各种催款短信,短信里的金额大得吓人,一家人实在想不明白,平时生活节俭,也没做什么大买卖,怎么会欠下这么多钱。 在毕女士的再三追问下,郭女士才支支吾吾地说出了事情的经过。 原来,那天郭女士坐公交去市场买菜,在公交站等车的时候,一个穿着还算体面的男子张某主动过来搭话。 张某嘴皮子特别溜,吹嘘自己有着超强的赚钱能力,能带着郭女士一年挣300多万。 郭女士平时生活圈子小,也没见过什么大世面,听到张某这么说,心里就开始动摇了。 再加上张某在一旁不停地劝说,什么抓住机会就能改变命运之类的,郭女士稀里糊涂地就相信了他,还和张某互相加了好友。 从那以后,张某就开始频繁地联系郭女士,先是以郭女士的名义注册了一家公司。 郭女士对开公司的事情一窍不通,但张某说一切由他操心,郭女士只需要配合签字就行。郭女士也没多想,就按照张某说的做了。 公司注册好后,张某又说公司运营需要资金,让郭女士去贷款。 郭女士一开始还有些犹豫,可张某拍着胸脯保证,说公司赚钱后肯定能把贷款还清,还能让她过上好日子。 在张某的花言巧语下,郭女士去银行贷了四五十万。 然而,张某并不满足于此,他又撺掇郭女士把家里的房子抵押出去。 郭女士心里虽然有些害怕,但想到张某承诺的高额回报,还是咬着牙把房子抵押了。 这一来二去,郭女士前前后后背了一百六七十万的债。 张某拿到钱后,用这些钱租了20辆车,说是用于公司的业务拓展。 可奇怪的是,这些车租来后,郭女士连车的影子都没见过,也不知道张某到底把这些车弄到哪里去了。 随着时间的推移,公司的资金链开始出现问题,各种催款电话和短信像雪花一样向郭女士袭来。 郭女士每天都生活在恐惧和焦虑之中,精神状态也越来越差。 毕女士看到弟媳这个样子,她仔细一观察,发现弟媳好像有些不对劲,经常神情恍惚,说话也颠三倒四的。 于是,毕女士带着弟媳去一检查才知道,郭女士患有精神障碍,根本没有正常的判断能力。 毕女士这才恍然大悟,弟媳这是被人骗了,她决定找张某讨个说法。 毕女士找来记者,一起找到了张某。 一见面,毕女士就怒不可遏,她紧紧抓着张某的胳膊,大声怒斥张某坏良心,明知弟媳有精神疾病,还骗她贷款抵押房子。 张某却一脸无辜地狡辩起来,说银行又没找郭女士催款,钱是公司用的,又不是他个人用的。 毕女士听了更生气了,说弟媳是个精神病患者,她哪里懂得公司钱的事情。 面对记者的追问,张某开始支支吾吾起来,一会说记不清了,一会又否认知道郭女士有精神问题。 张某利用郭女士精神疾病、缺乏判断力的状况,诱使其开公司并贷款抵押房产,产生了巨额债务。 那么,张某这种利用精神疾病患者弱点进行诱导的行为,会因欺诈承担怎样的民事责任呢? 从民事角度,张某的欺诈行为导致郭女士陷入错误的民事法律行为中,相关合同等民事法律行为一旦被撤销,张某可能需要返还因该行为所获得的利益,赔偿郭女士因此遭受的损失。 民法典第22条规定,不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。 郭女士患有精神疾病,属于限制民事行为能力人,她以自己名义注册公司、经营并产生债务的行为,没有得到其法定代理人(家人)的同意和追认。 在这种情况下,债务本就不应由郭女士承担,而应由实际利用其进行行为的人,也就是张某来承担。 张某以郭女士名义进行这些民事活动,却未获得法定代理人追认,张某这种行为会面临怎样的债务承担后果呢? 张某需要承担郭女士所欠债务的全部责任,因为其绕过法定代理人,利用精神疾病患者实施民事法律行为,本身就是不合法的,由此产生的债务自然应由其承担。 若张某以非法占有为目的,虚构能带郭女士一年挣300多万的事实,隐瞒真相,骗取郭女士的信任,使其贷款和抵押房产,将所得钱财用于租车等个人行为,且数额巨大,还可能涉嫌诈骗罪。 刑法第266条规定,诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 张某这种行为是否构成诈骗罪,又会受到怎样的刑事处罚呢? 如果经司法机关认定张某构成诈骗罪,且诈骗数额达到特别巨大标准,他将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的严厉处罚。