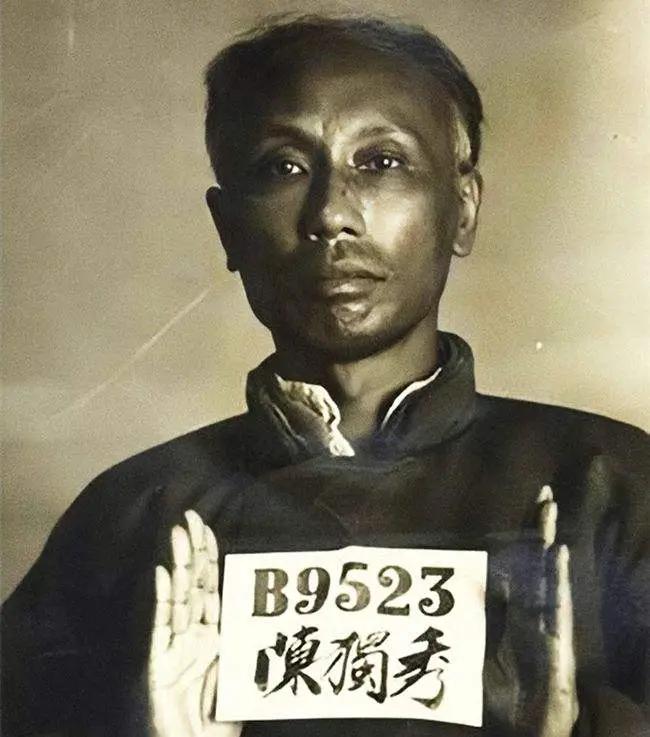

陈独秀的最后四年,就困在四川江津那个叫“石墙院”的地方,几乎是靠施舍活着。可这人骨头硬,哪怕活得寒酸,也绝不低头。 1940 年的重庆江津,鹤山坪石墙院那两间厢房漏雨漏得厉害,地面潮得能攥出水来。陈独秀坐在一张吱呀响的木桌前,就着一盏忽明忽暗的油灯,校改《小学识字教本》。 桌角贴着陆游 “还我河山” 的拓片,桌肚子里呢,妻子潘兰珍刚当掉柏文蔚送的皮袍,换来的几枚铜板,只够买几天土豆吃。 谁能想到,这个当年创办《新青年》、领着搞五四运动的人,晚年居然穷到靠土豆填肚子。 可就在不久前,蒋介石派戴笠送来 “劳动部长” 的聘书,他直接扔了回去,撂下一句:“他杀了我两个儿子,我跟他不共戴天!” 石墙院这四年,算是陈独秀这辈子最 “拧巴” 的日子:一边是 “穷到快靠人接济” 的光景,一边是 “硬到半分都不弯” 的骨气。 他的生活费全靠 “凑”:北大同学会每个月给 300 法币,朋友杨鹏升前前后后帮了 4500 元,偶尔给街坊写副对联换点米。 最难的时候,国立编译馆先付了 2 万元《小学识字教本》的稿费,后来因为书名的事要退回去,潘兰珍没办法,只能把家里值钱的东西全当了,连过冬的棉衣都没剩下。 可就算这么难,张国焘受朱家骅委托送的 5000 元,他原封不动退了回去;美国出版社请他写自传,还愿意资助他去美国,他一口回绝:“我陈独秀不当逃兵!” 这人在学术上更 “轴”,教育部说《小学识字教本》里的 “小学” 俩字太口语化,要改成《中国文字基本形义》才够 “学术”。 他偏不,梗着脖子说:“‘小学’本来就是传统文字学的说法,改了就没那意思了!” 宁愿退稿费、书不出,也不肯丢文人的体面。 后来想借欧阳竟无珍藏的《武荣碑》字帖,他写了句 “贯休入蜀唯瓶钵,久病山居生事微”。 既把自己的穷处境说透了,又没半点儿乞怜的意思,文人的骨气一点儿没丢。 别以为他困在厢房里只懂咬文嚼字。晚年的他还写了《我的根本意见》,把斯大林体制骂得明明白白,喊出 “没有民主就没有社会主义”,还主张恢复集会、言论自由。 胡适看了都忍不住说:“这是中国现代政治思想史上少有的大清醒、大明白!” 那本没出版的《小学识字教本》,他花了十年功夫写的,把 “可” 字解释成 “扛着重东西的人喘气的样子”,说 “呵”“荷” 这些字都是从这儿衍生出来的,就想帮普通人解决汉字难学的问题。 后来学者说,这本书和周有光的拼音识字法,算是 “汉字教学的一对翅膀”。 1942 年 5 月,他快不行了,跟潘兰珍交代:“我死后别声张,也别要任何人的丧葬费。我的书要是能出版,千万别用我的名字换钱。” 蒋介石后来送了 5000 元丧葬费,他到死都没碰过一分钱,最后还是北大同学会代收处理的。 现在石墙院成了纪念馆,那间漏雨的厢房还摆着旧木桌和油灯。 游客看着墙上 “行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹” 的手迹,再想起他拒高官、守学术、骂时弊的事儿,才算明白孟子说的 “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈” 到底是啥样。 这个一辈子起起落落的人,没在权力最盛的时候留下啥虚名,反倒在江津的穷日子里,活成了中国文人最硬的那根骨头。 对此,你有什么看法呢? 【信源:石墙院故居与陈列馆、陈独秀纪念馆官网、《陈独秀石墙院生活的经济困境与坚守》】