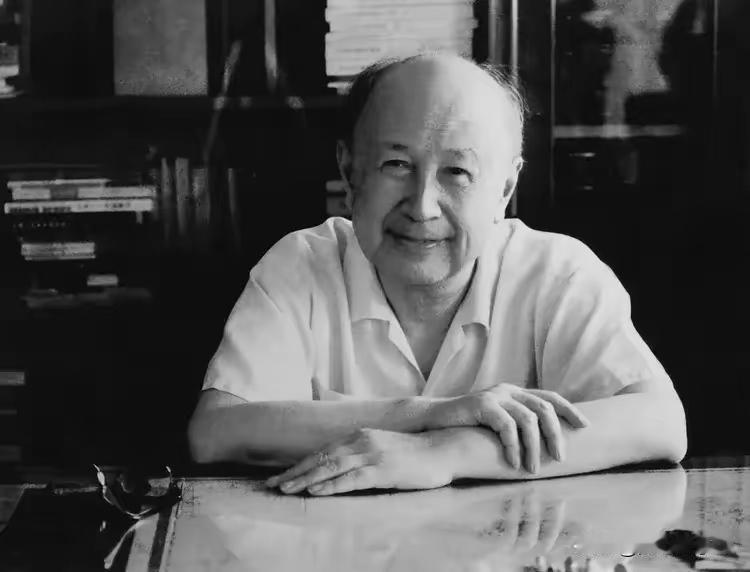

[中国赞]老师一句话,顶住半生风!1955年,美国不许钱学森回家,冯·卡门拄着拐杖走进听证厅,一句“他的脑袋属于科学,不属于牢笼”,硬是把学生从监狱边缘拉回。 (信源:百度百科——冯·卡门) 1955 年美国华盛顿听证厅内,70 岁的冯・卡门拄着拐杖,一步步挪到证人席前。这位航空动力学开山鼻祖,平日里温文尔雅,此刻却因愤怒涨红了脸,对着满堂政客掷地有声:“他的脑袋属于科学,不属于牢笼!” 正是这句怒吼,硬生生将已被逼到监狱边缘的钱学森,从麦卡锡主义的魔爪中拉了回来。而这场风波的核心,不过是美国政客那句荒唐的判定 ——“钱学森抵得上 3 到 5 个师”,可没人想到,这位顶尖科学家接下来的遭遇,比谍战剧还要魔幻。 彼时的美国,正被麦卡锡主义搅得人心惶惶。联邦调查局的探员敢撬开大学教授的信箱,仅凭 “疑似亲共” 的猜测就能随意传唤公民。钱学森的麻烦,从一封看似普通的家书开始。 1950 年,他计划回国探亲,却被移民局以“涉嫌从事颠覆活动”拦下。此后五年,他成“被监视的自由人”,每月去移民局报到、接受盘问,家里电话被 24 小时监听,出门被探员盯梢。四次听证会接连上演,检察官古尔丘设套逼他在中美间选边站,还拿出伪造“证据”企图坐实其“罪名”。 可即便身处如此困境,钱学森的科研热情从未熄灭。被软禁在洛杉矶的日子里,他把厨房变成了临时实验室。煤气灶上还炖着汤,灶台上就摊开了《工程控制论》的手稿;没有演算纸,就用食品包装纸的背面写写画画。 邻居常看到他端着锅铲沉思,下一秒就跑去书桌前记录公式 —— 这份在逆境中坚守的定力,后来成了科学界的一段传奇。而远在欧洲讲学的冯・卡门,听说学生遭遇后,连夜给加州理工学院院长杜布里奇写信,字里行间满是焦急:“美国正在失去一位能改变世界的科学家!” 冯・卡门力挺钱学森,不止因师徒情谊,更因深知其价值。早年,钱学森是“回形针行动”技术评审组唯一非白人,曾当众指出纳粹德国顶尖专家公式的三个致命错误,令专家羞愧。 这样的人才,美国军方早有忌惮,FBI 监视他时,连他家垃圾桶都不敢随便翻动,怕弄丢写有公式的废纸。 政治算计压过科学理性。虽中情局内部早有分歧,有分析师直言“我们正在把未来导弹之父送给对手”,但该文件被压在档案堆底,2001 年才解密。 冯・卡门 70 岁高龄特意从欧洲赶回美国出席听证会,面对政客刁难,他拄着拐杖站起身,用带德国口音的英语坚定表示:“钱学森的研究能造福全人类,你们不能把他当成政治筹码!” 这番话让政客无言,为钱学森争取到喘息之机。 1955 年,钱学森靠藏在香烟盒里的求救信获得回国机会。启程前,他绕道瑞士给冯・卡门寄去一套景德镇茶具。此后多年,茶具摆在冯・卡门书房,他逢人便骄傲介绍是“最聪明的学生送的”。 后来阿诺德将军来访,看到茶具不屑一顾,冯・卡门当场沉脸,全程没给好脸色,因为在他心中,师徒情谊比官场应酬更珍贵。 钱学森回国后立即投身“两弹一星”事业。1960年东风 - 1号导弹试验成功,远在美国的冯・卡门表示欣慰。1963年冯・卡门病重,钱学森从北京寄去中药药方,虽被美国海关以“植物检疫”为由扣下,但护士说老人得知后笑了很久,这份跨越重洋的牵挂超越了国界。 如今,加州理工学院图书馆里还陈列着钱学森当年用过的钢笔,中国留学生常常专程来合影,陈列柜的玻璃都被摸出了包浆;帕萨迪纳老校区里,钱学森当年住过的公寓楼还在,阳台上的牵牛花每年都会如期绽放。 而随着“中国行动计划”引发争议,人们总会想起1955年的那段往事——历史或许相似,但时代早已不同。就像中科院力学所开放日里,老研究员对小朋友说的那样:“现在波士顿直飞北京的航班天天有,再也不用像当年那样,为回家历经磨难了。” 从钱学森厨房写手稿,到冯・卡门拄拐拍桌,这段跨国师徒情超越科学。它表明,真正的科学家将真理与良知放首位,国家珍视人才是宝贵传承。如清华给青年教师配的公寓比钱学森在麻省理工的住处更敞亮,这份尊重与包容是对艰难岁月的最好回应。

白馬

放眼世界,胸怀祖國!