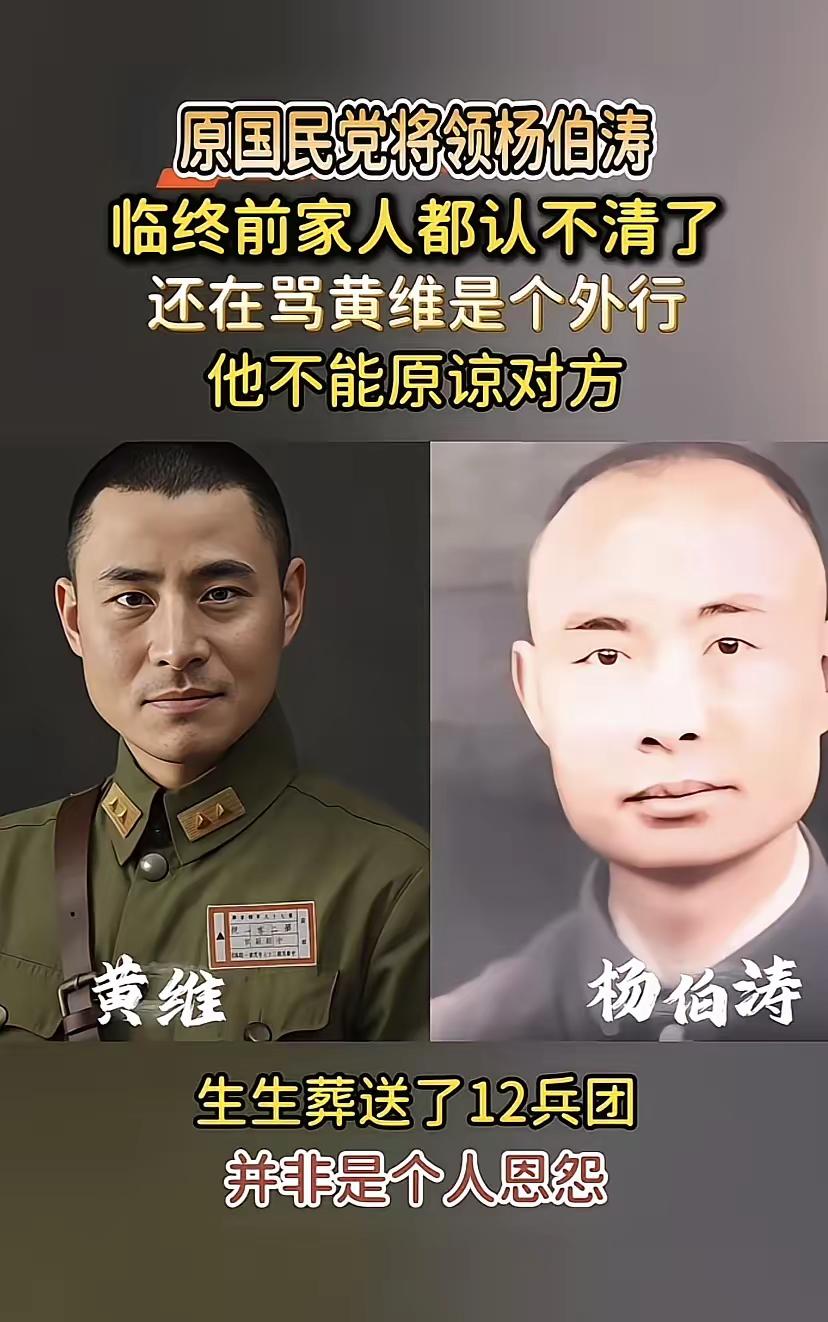

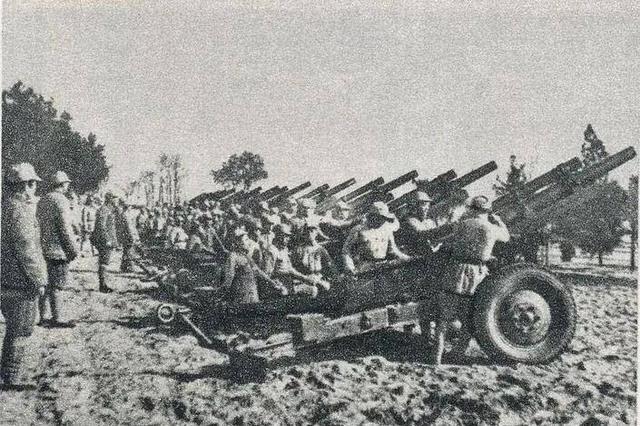

杨伯涛是个真正的军人,其军事能力卓越,虽然被刘邓大军包围后黄维兵团是完全有能力,可以突围出去的,因为刘邓大军装备太差根本难以抵挡,杨伯涛多次力主马上突围,结果黄维听老蒋得话选择固守待援,将在外、君命有所不受,气的杨伯涛说出了那句名言:我们就是解救别人的援兵,现在哪还有别的援兵救我们。后来刘邓大军请了粟裕支援,他们再也突围不出去了,所以杨伯涛至死都不能原谅“书呆子”黄维。 —— 双堆集的夜晚,杨伯涛把吉普车油门踩得轰隆响,车灯一关,摸着黑冲到黄维的指挥部。一进门,他把钢盔往桌上一甩,指着地图吼:“再拖下去,共军就能把咱们当饺子馅!趁外围只有轻步兵,一个冲锋就能撕开缺口!”黄维扶了扶圆眼镜,像批改作业似的,慢悠悠回一句:“委座来电,固守待援,双堆集是钉子,要钉死刘邓。”杨伯涛当场气笑,声音大得能把帐篷顶的霜震下来:“钉子?钉子也要被锤!咱们就是援兵,现在谁来援咱们?” 吵归吵,命令还是得服从。回到十八军军部,杨伯涛一脚踹翻板凳,对副官吼:“传我的令,所有战防炮集中北侧,明天拂晓打一条血路,老子带弟兄们出去!”副官刚想应声,电台里又蹦出“总座手谕”四个字——还是固守。杨伯涛抢过电报撕得粉碎,碎片往空中一抛,像下了一场白茫茫的雪。那一夜,他抱着冲锋枪坐在战壕里,眼珠子通红,谁劝也不回帐篷。 天亮后,形势急转。粟裕带着华野像阵风卷过来,坦克、重炮、火箭筒,一口气把外围垒成了铁桶。杨伯涛站在指挥车顶,用望远镜看过去,对面壕沟一层接一层,像给双堆集套了铁箍。他放下望远镜,骂了句娘,回头冲参谋长咧咧嘴:“看见没?书呆子等的援兵来了,可惜是人家!”参谋长低头不语,只把帽檐往下压,挡住那张被硝烟熏黑的脸。 包围圈越缩越小,空投的粮食像撒胡椒面,落在共军阵地比落在自己碗里还多。士兵饿得啃皮带,杨伯涛把仅剩的馒头掰成三份,给隔壁伤员送过去,自己灌一肚子凉水。夜里他打着手电写家信,信纸是从美国空投地图背面撕的,写一行,停一会儿,听听外面炮声,再写一行。信尾他加了一句:“若我回不来,记住,老子是打出去的,不是蹲死的。”写罢,他把信塞进冲锋枪手把里,像给枪也留个遗言。 十二月十五日,总攻号吹响。黄维下令突围,杨伯涛早已把坦克集中成楔形队,亲自跳上炮塔,拍舱盖吼:“跟着我的车,谁掉队谁是孬种!”炮弹像雨点砸来,履带炸断,他跳下车,端着卡宾枪徒步冲。硝烟里,他看见一个排长被震倒,拖起来就往前推,自己却被机枪子弹咬了肩膀,血顺着袖口往下淌,枪托打滑,他干脆把枪横咬在嘴里,单手换弹匣,一路打到刘集村口。村口最后一道铁丝网前,他回头望,身后弟兄稀稀拉拉,再远处,黄维的指挥旗早不知丢哪去了。那一刻,他明白了:这盘棋,书呆子把书翻烂了也下不赢。 被俘后,他在战俘营碰见黄维。俩人隔着一张木桌,黄维还是那副慢吞吞的样子,说“我对得起委座”。杨伯涛把桌子掀了,指着对方鼻子吼:“你对得起个屁!两万个弟兄因为你念歪经,全埋双堆集了!”吼完,他转身就走,肩膀伤口崩开,血顺着后背往下流,一步一个血脚印,像给那段历史按了个红手印。 特赦后,他写回忆录,写到双堆集那一章,钢笔尖戳破三页纸,稿纸背面还能摸到凹痕。有人劝他:“都过去了,放下吧。”他眼一瞪:“放不下!我不是为自己,是为那些再也回不来的小兵。他们才十八九,书呆子一句话,全成炮灰。我若原谅,怎么面对他们的娘?”直到去世,他不去任何黄埔同学会,但凡听见黄维名字,立刻起身走人,背影硬得像未出膛的炮弹。 我读过他一封未寄出的信,是写给双堆集一个小通信兵的——那孩子最后跟他冲锋,被炮弹掀翻,只剩半张脸。信里他说:“哥带你出去,没做到。下辈子我当列兵,你当将军,我还给你当先锋,把欠你的命,一条不少还你。”信纸泛黄,边缘被烟头烫了个洞,像弹片留下的疤。我把信合上的那刻,忽然明白,杨伯涛的“不原谅”,不是私人恩怨,是替亡兵讨一个说法——军人可以死在战场,不能死在糊涂的命令里。 今天,我们说起双堆集,说起淮海,别只背番号和歼敌数字。记住那些像杨伯涛一样,把兵当兄弟、把命当筹码的硬汉子,也记住那些因为一句“固守待援”而永远十八岁的面孔。历史不是课本上的铅字,是血是泪,是未冷的炮壳,是老兵到死都攥着的那半块干馒头。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。