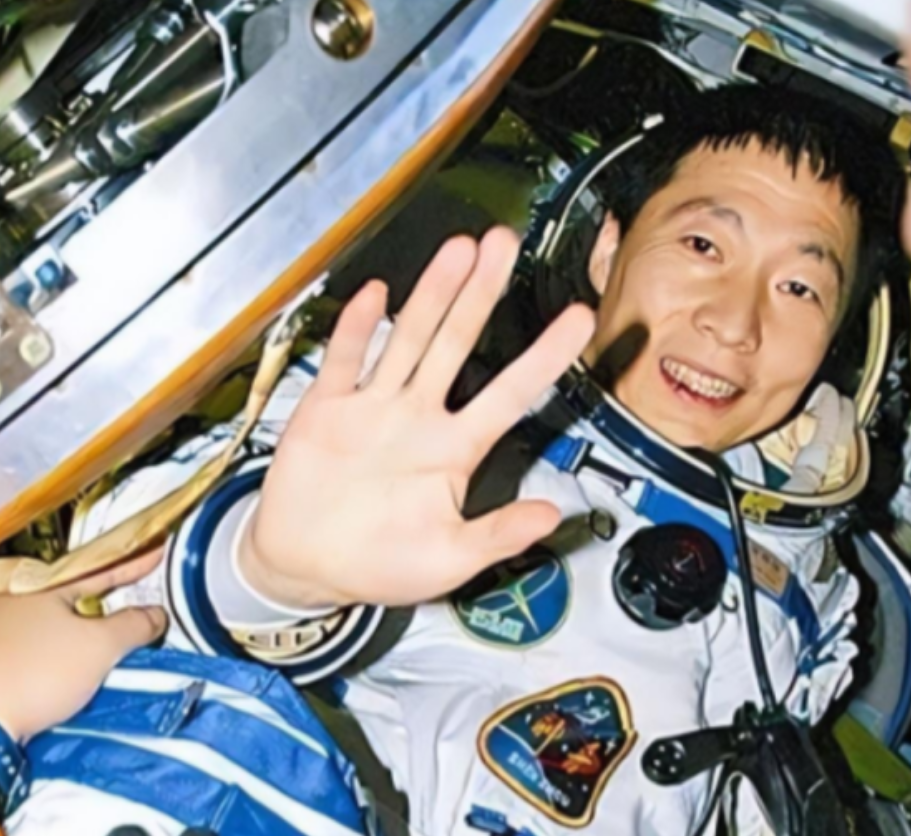

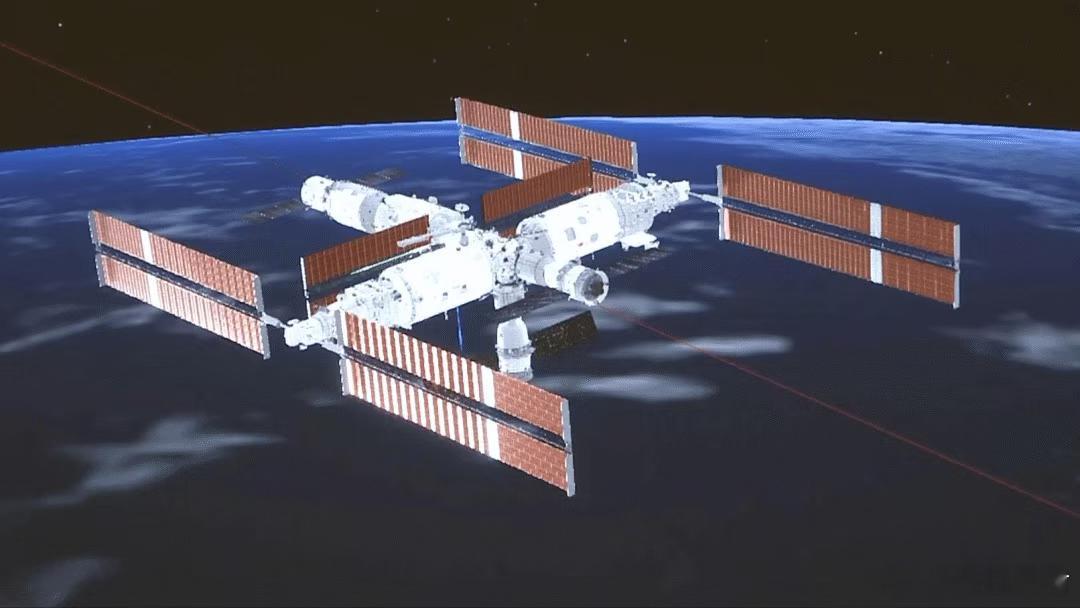

中国航天局最近干了一件破天荒的事:主动联系美国宇航局,要求对方别乱动,让中方来调整卫星轨道避免碰撞。这是中美两国首次真正意义上的太空协作。 要知道以前美方连星链卫星逼近中国空间站都敢耍赖,现在怎么突然愿意听招呼了?这事儿背后的门道,可比轨道调整本身热闹多了。 先说说近地轨道这地方现在有多挤,数据摆在那儿,活跃卫星超 8000 颗,五年里翻了近三倍,能追踪的太空碎片超 4.4 万个,1 厘米以上的危险碎片更是上百万个。 这就像早晚高峰的三环,以前车少随便开,现在连变道都得瞅准机会,稍微不留神就是 “连环撞”。去年欧洲就有颗通信卫星被碎片撞出个坑,修都没法修,直接报废了。 但光有拥挤还不够,关键得看谁能先发现风险。这次中方敢主动 “指挥” 避撞,底气就来自手里的硬家伙。 紫金山天文台牵头搞的分布式激光测轨技术可不是闹着玩的,从地面发激光打向太空,多个站点同时接反射信号,碎片在哪、往哪飞算得门儿清。 别小看这技术,能把碎片轨道精度算到厘米级,比美国的传统雷达监测准多了。有这本事,自然能先一步发现碰撞风险,掌握主动权。 反观美国,这会儿是真没脾气。要知道 2022 年星链卫星两次逼近中国空间站,美方不仅不避让,还倒打一耙说没到 “紧急标准”,中方发邮件都不回。 可现在不一样了,NASA 自己的数据显示,今年以来美国卫星的避撞预警次数比去年涨了 60%,光是星链卫星就被逼着调整了十几次轨道。 更头疼的是,美国的太空监测还得靠欧洲盟友的地面站帮忙,欧盟正忙着搞自主监测,法国要把地面站从 94 个扩到 125 个,德国公司计划发望远镜把观测间隔缩到 45 分钟,明显不想再当美国的 “眼睛” 了。这时候中国递来协作的橄榄枝,美方哪有拒绝的道理? 更有意思的是,这事儿还戳破了 “沃尔夫条款” 的假象。美方总拿这个条款当借口限制中美航天合作,可外交部早说了,这条款就是合作的最大障碍。但真到了卫星要撞的关头,所谓的 “技术封锁” 立马不管用了。 其实双方早有默契,之前火星探测器轨道数据不也交换着用吗?只是这次把私下协作摆到了明面上,说白了就是现实需求倒逼的。总不能为了所谓的 “规则”,让上亿美金的卫星打水漂。 欧盟那边看得眼热又着急,他们 90% 的太空监测数据以前都靠美国,现在想自立门户,可技术跟不上。虽然测试了用渔网捞太空垃圾的法子,可失重环境下连收网都得用刀割,离实用还差得远。 看到中美都开始直接协作,欧盟急着拉 15 个成员国搞太空监视联盟,可连基本的传感器网络都没搭全,只能羡慕中方的技术硬实力。 说到底,这次轨道协作就是面照妖镜。以前美国总想着当太空 “警察”,现在才发现,没有中国的监测技术,自己的卫星就是 “睁眼瞎”。 欧盟喊了半天 “太空自主”,真遇到事儿还得看中美脸色。近地轨道就这么大地方,8000 多颗卫星挤在一起,再搞零和博弈根本行不通。 中方主动站出来协调,既是展示技术实力,也是给太空治理立规矩。别管什么条款什么同盟,安全面前得讲实在的。这就像以前邻里抢车位,最后发现不如商量着来更省心。 估计这会儿 NASA 心里也清楚,以后少不了要跟中国航天局打交道。毕竟在太空撞车面前,什么 “霸权”“封锁”,都不如一句 “我调轨道,你稳住” 管用。