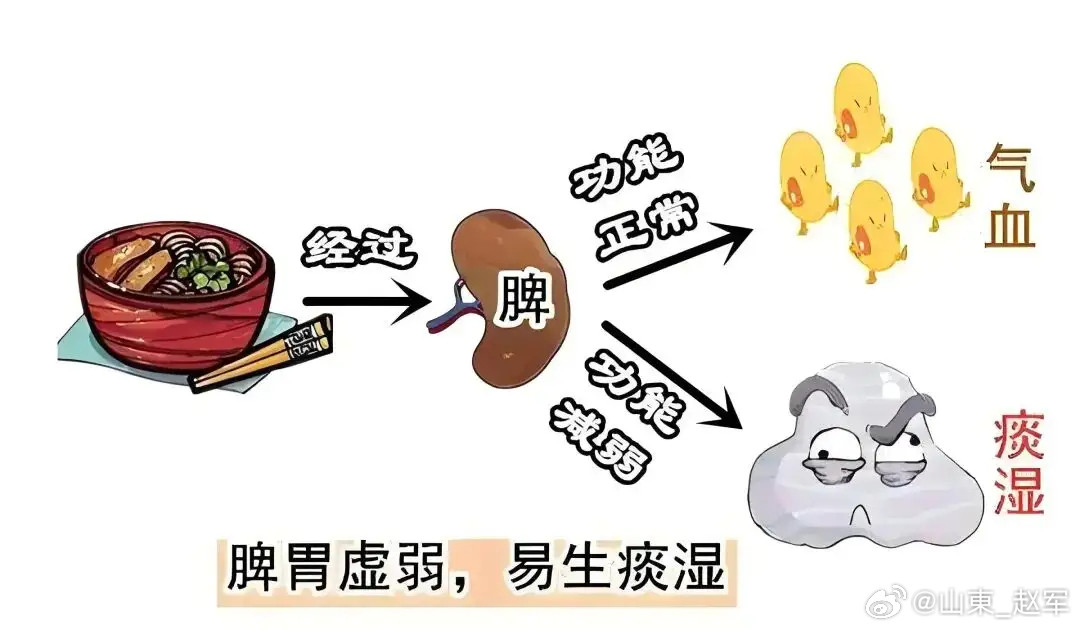

肠为腑之要,气滞则息肉生!善用乌梅消瘤,调肝脾、化瘀滞,肠中息肉自消散 早年随师侍诊时,曾遇到一位长期受肠息肉困扰的患者。他面色略显萎黄,自述腹部时有隐痛,大便性状改变,偶见便血,经肠镜检查发现肠道内存在多枚息肉。老师仔细问诊、切脉后说道:“此乃肝郁脾虚,气滞血瘀,痰湿凝聚于肠腑而成息肉。”随后采用乌梅配伍三棱、莪术、薏苡仁等药,经过一段时间的调理,复查肠镜显示息肉明显缩小,部分小息肉甚至消失不见。 肠乃六腑之一,为传化之腑,以通为用,与多脏腑功能密切相关。足太阴脾经、足厥阴肝经等经络均与肠腑有着紧密联系。肝主疏泄,调畅气机,若情志不舒,肝气郁结,则气机不畅;脾主运化,若饮食不节、劳倦过度等损伤脾气,导致脾失健运,水湿内停,聚而成痰。气滞、血瘀、痰湿相互搏结于肠腑,就如同管道内堆积了杂物,久而久之便形成了息肉。 临床常见三种肠息肉类型: 1. 肝郁气滞型 患者多因长期精神压力较大、情志不畅,导致肝气郁结。主要表现为腹部胀痛,疼痛位置不固定,时作时止,在情绪波动时症状加重。还伴有嗳气频繁、胸闷善太息、食欲不振,大便时干时稀,舌质淡红,苔薄白,脉弦。就像道路因拥堵而通行不畅,肝郁气滞使得肠腑气机阻滞,为息肉的形成创造了条件。 2. 脾虚湿盛型 多由饮食不节,过食肥甘厚味、生冷之物,损伤脾胃,或劳倦过度,耗伤脾气所致。患者常见腹部隐痛,喜温喜按,大便溏薄,每日数次,伴有神疲乏力、面色萎黄、肢体困重、食欲减退,舌淡胖,边有齿痕,苔白腻,脉濡缓。脾虚失运,水湿内生,湿聚成痰,痰湿积聚于肠腑,逐渐形成息肉。 3. 瘀血阻络型 常见于病程较长,或既往有肠道损伤病史的患者。表现为腹部刺痛,固定不移,夜间加重,大便色黑或带血,面色晦暗,舌质紫暗或有瘀斑,脉涩。气滞日久,血行不畅,瘀血阻滞肠腑脉络,新血不生,旧血不去,瘀血与痰湿相互胶结,形成息肉。 曾接诊一位公司职员,因工作繁忙,长期饮食不规律,又经常熬夜,逐渐出现腹部隐痛不适,大便不成形,偶有黏液便。经肠镜检查发现肠道有数枚小息肉。舌淡胖,苔白腻,脉濡缓,辨证为脾虚湿盛型肠息肉。开方以乌梅为君药,配伍茯苓、白术、陈皮等健脾祛湿之品。乌梅这味药极为独特,它既能收敛生津,又有消瘤散结之功,如同给肠道做了一次深度清洁,将息肉逐渐消散。患者服药一段时间后,腹部症状明显改善,复查肠镜显示息肉有所缩小。 日常调理方(成人适用) 1. 理气消瘤茶 乌梅、玫瑰花、佛手。沸水冲泡代茶饮,适合肝郁气滞型肠息肉患者,表现为腹部胀痛、情绪抑郁者。玫瑰花、佛手疏肝理气,乌梅消瘤散结,三者搭配,可调理气机,缓解症状。 2. 健脾祛湿粥 薏苡仁、山药、白扁豆。将上述食材煮粥食用,适用于脾虚湿盛型肠息肉患者,有腹部隐痛、大便溏薄等症状者。薏苡仁利水渗湿,山药健脾益胃,白扁豆健脾化湿,共奏健脾祛湿之效。 3. 化瘀通络汤 丹参、当归、桃仁,加红枣三枚煎服,针对瘀血阻络型肠息肉伴腹部刺痛者。丹参活血化瘀,当归补血活血,桃仁破血行瘀,红枣养血安神,可改善肠腑瘀血状况。 用药心得 治疗肠息肉不能仅仅着眼于肠道局部,就如同治理河流堵塞,不能只清理堵塞处,还要疏通上游的水源和调节水流。乌梅配伍三棱、莪术是我常用的药对,乌梅消瘤散结,三棱、莪术破血行气、消积止痛,三者合用,可增强消散息肉的作用。若遇肝郁气滞明显者,必加柴胡、香附疏肝理气;脾虚湿盛严重者,重用茯苓、白术健脾祛湿。 记住:新发肠息肉多属实证,治疗应以祛邪为主;久病肠息肉多属虚实夹杂,治疗应扶正祛邪兼顾。总的目标是让肠道恢复“通降”的正常功能,使息肉失去生长的环境,如同让杂草丛生的土地恢复肥沃,杂草自然难以生存。 (注:肠息肉患者病情复杂多样,且部分肠息肉有癌变风险,一定要在专业医师指导下进行诊断和治疗,切勿自行用药。)

用户14xxx28

天天抄一篇,篇篇不一样。一个肠息肉,都已经n篇了