张锡纯认为,治喘非一味宣肺下气,应补肾敛阴,使肾气充和阴津足

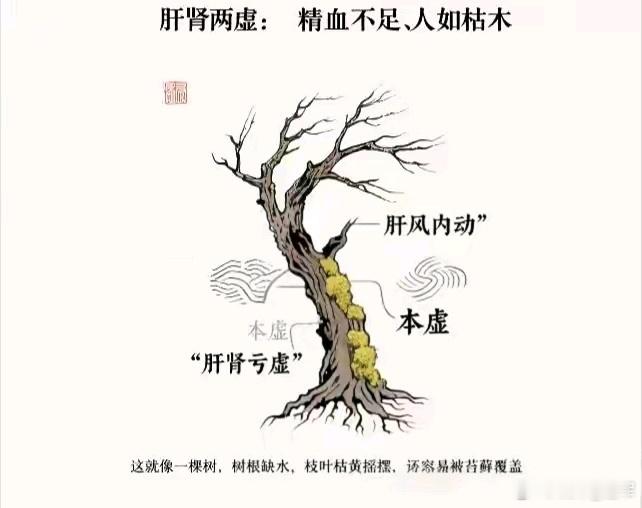

阴虚作喘,是久病、年老、劳损之人常见的症状。表面看似气喘胸闷、吸气困难,其实根源在肝肾两脏。

清末名医张锡纯对此有独到见解,并在其医案中创立“薯蓣纳气汤”一方,专治“阴虚不纳气作喘逆”。此方立论严谨、药性平和,不仅体现了张氏“融汇中西、以理释方”的学术精神,更揭示了阴虚喘息的本质机理。

方中用药十分讲究:生山药,大熟地,山茱萸去核,柿霜饼,生白芍,炒牛蒡子,炒苏子,蜜炙甘草,生龙骨。张锡纯指出,此方重在“补阴以敛气”,山药(薯蓣)为君,兼补肺肾且能收敛纳气;熟地、山茱萸滋补肝肾,为阴虚之本补;白芍、甘草柔肝缓急,和营养阴;柿霜清润肺气,使气得降;苏子、牛蒡子下气化痰,令气机通畅;龙骨质重入肝肾,敛浮收气。全方配合,补而不腻,敛而不闭,刚柔并济,堪称治阴虚喘证的经典方。

张锡纯在《医学衷中参西录》中提出:肝肾虚者,其人即不能纳气。肺虽主呼吸,但“纳气归根”,根在肾中。若肾气虚,气化不摄,吸入之气便不能下行,而上逆于肺,这便是阴虚喘逆的由来。他更以西学知识佐证中医理论,指出空气中的氧气虽隔肺泡,却能透达全身,滋养脏腑;若肾气不足,不能引导气下藏,冲脉之气必上逆于胃,再迫肺气上冲,人便出现气急喘逆。此论将“纳气归肾”的中医理论与现代生理呼吸机理融会贯通,可谓医理与理学相参的典范。

张氏进一步指出,肝肾关系密切。肝主疏泄,肾主闭藏,二者相互资生。平时肝气条达可助肾气运行,肾气充足又能制约肝阳,使升降平衡。若肾阴亏损,闭藏失司,肝气失调,疏泄无度,反使气上逆,冲击肺脏,形成“气逆作喘”。因此治此病,须以滋肾敛阴、柔肝降气为主,薯蓣纳气汤正中其理。

张锡纯在论证中对呼吸生理亦有独到见解。他指出:人之吸气,不仅是肺在鼓动,更是全身气机的协同。膈上有大气司呼吸,膈下有中气守脾胃,脐下有元气为根本。吸气时肺胞膨胀,能带动诸气下行;若肾虚气化不摄,则内气膨胀,吸入之气不能容受,只能急于呼出,于是气短、喘促随之而来。这正是“阴虚不纳气”的生理基础。

薯蓣纳气汤的关键在“纳”字。张锡纯认为,治喘非一味宣肺下气,而应从根本补肾敛阴,使肾气充、阴津足,则气机自顺、呼吸自安。山药之“补而能收”,正契此意,因此张氏特以“薯蓣纳气”命名此方,强调补肾以纳气、敛阴以平喘的思想。这种“以阴摄阳、以敛治逆”的治法,在清末民初医学界影响极大。

从现代角度看,张锡纯的理论与生理学并不冲突。中医所谓“肾主纳气”,实对应于呼吸中膈肌下行、气体交换及能量代谢的深层调节。阴虚者津液不足,肺失濡养,呼吸浅促,咳而无痰;薯蓣纳气汤滋阴养液、润肺益肾,使呼吸功能得以恢复。这正是“治本而标自平”的古方智慧。

总的来说,张锡纯的薯蓣纳气汤,不仅是一个治喘方,更是一篇关于“阴阳、气机、纳藏”理论的活教材。它告诉世人,阴虚喘息不可妄用温散或强补,而应固护根本,使肾气能纳、肺气能降、气机得顺。阴足则气顺,气顺则喘平。这正是张锡纯“中西融会、以理立方”的最高体现,也是中医辨证论治的精华所在。

来了就好

[赞][赞][赞]