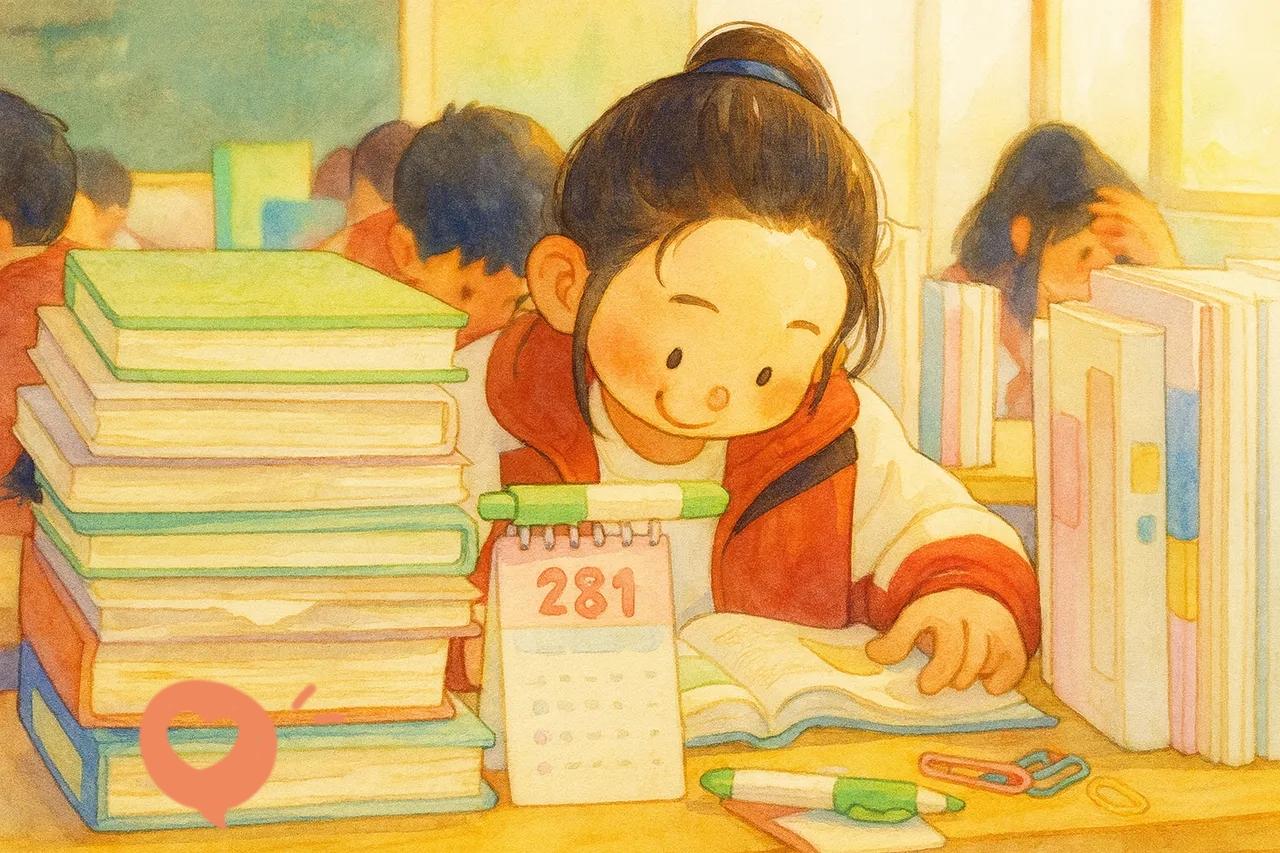

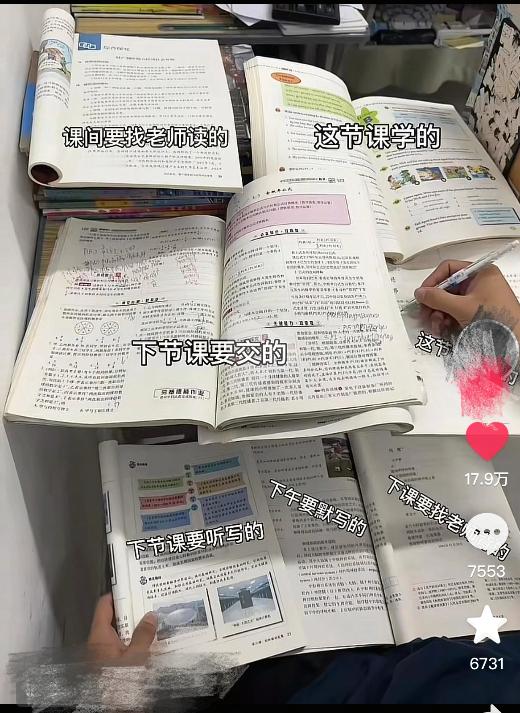

当下小学教育的“分数通胀”,早已不是新鲜话题——试卷上的数字像被吹胀的气球,看似亮眼,一戳就破。家长们渐渐发现,考试考的从来不是孩子对知识的消化能力,而是自己的耐心阈值、钱包深度,以及朋友圈里“XX名师押题”“幼小衔接冲刺”的焦虑转发量。 你去小学班级群里看,满分的喜报能刷屏,98分的家长却要悄悄私信老师:“孩子到底差在哪儿?”孩子攥着试卷满脸困惑:“我上课都懂,作业也没错,就是没去补习班,怎么就成倒数了?”老师对着成绩单也无奈:“这孩子思维很活,课堂互动也积极,就是少了补习班的‘题海训练’,显得不够‘熟练’。”而家长的周末,早被切割成“奥数班-作文课-英语打卡”的碎片,私下吐槽:“原以为教育是孩子的成长,没想到是我的渡劫。” 这场“内卷”里,没人真正赢了。孩子失去了放学后追蝴蝶、周末搭积木的时间,背着比书包还重的补习资料,活成了迷你版“社畜”——放学不是结束,是赶去第二课堂“上班”的开始。家长们熬着夜陪写作业、查资料,钱包空了,精力没了,却连“休息”都成了奢侈。唯独家里的打印机“赢麻了”,墨盒换得比孩子的作业本还勤,吐出的一张张复习卷,成了压在两代人身上的稻草。 更荒诞的是,小学课本本是“三分知识、三分引导、三分留白”的设计,却被层层加码的补习班、模拟卷、打卡任务,硬生生改成了“八分焦虑、九分投入、一分效果”的闹剧。这像极了买杯奶茶:基础款只要三块,却被强行加了珍珠、椰果、奶盖、爆珠,最后花了二十块,喝到的全是“焦虑配料”,多掏的钱,成了为恐慌买单的“教育智商税”。你要是说“不报班”,立马会被其他家长侧目:“你这是放弃孩子的未来!” 等孩子熬到初中,“分数泡沫”终于开始破裂。卷子里突然出现了“思维题”——这类题不考死记硬背,不考刷题套路,只考逻辑推导和逆向思考。有的孩子能顺着题目线索拆解分析,越做越兴奋;有的孩子盯着题目发愣,连动笔的勇气都没有。老师在讲台上讲“几何辅助线”“阅读理解逻辑链”,台下有的孩子眼睛发亮,有的孩子却趴在桌上小声说:“这题太难了,我不想动脑子。”这时家长才恍然大悟:原来小学的高分是“陪跑出来的”,而初中的差距,是“内驱力决定的”——学霸从来不是靠补习班“卷”赢的,是他们骨子里有“想搞懂、想突破”的劲儿。 到了高中,比拼的维度彻底变了。不再是“谁补得多、谁刷得勤”,而是“谁的思维更灵活、谁的逻辑更缜密”。就算家长砸钱报最贵的一对一,也救不了算错根号、搞混函数定义域的命。高中的题难到什么程度?连曾经疯狂“鸡娃”的家长,看到孩子的试卷都得沉默——题目里的知识点像绕着走的迷宫,逻辑链一环扣一环,没点真本事,连题都读不懂。 能考上高中的孩子,已经甩掉了一半同龄人;能挤入重点高中的,更是从小学到初中一路“筛选”下来的“幸存者”——他们不仅有家长的支持,更有自己的思维韧性。到了高中,分层变得格外残酷:同样的课堂,有人能举一反三,刷题刷得游刃有余;有人对着题目半天没思路,只能被卷子“反刷”;有人在答题卡上写满未来,有人却在课堂上发呆,连题目都懒得看。 其实大家都清楚:小学的高分没什么含金量,那是家长陪学、补习班灌输、海量刷题堆出来的“陪跑积分”,不是孩子真实的学习能力。真正的差距,从孩子不想学、不想补、不想再被动“卷”开始——当外力撤去,有人能主动捡起课本琢磨难题,有人却只会手足无措。这时才懂,思维能力、学习内驱力,从来不是靠晚自习的补习班、家长的催逼就能培养的。 但也不必太过恐慌。人生从来不是一张试卷就能定义的,有人早早交卷,却没检查出漏洞;有人一开始找不到思路,却能慢慢摸索出节奏。教育这场长跑,拼的不是一时的速度,而是长久的耐力与方向感。只要找对节奏,就算慢一点,也能跑出属于自己的精彩。 需要我针对文中“初中思维培养”或“高中高效学习”这两个关键阶段,补充更具体的落地建议吗?比如给初中生的逻辑训练方法,或是高中生的错题整理技巧,帮你让内容更具实用价值。