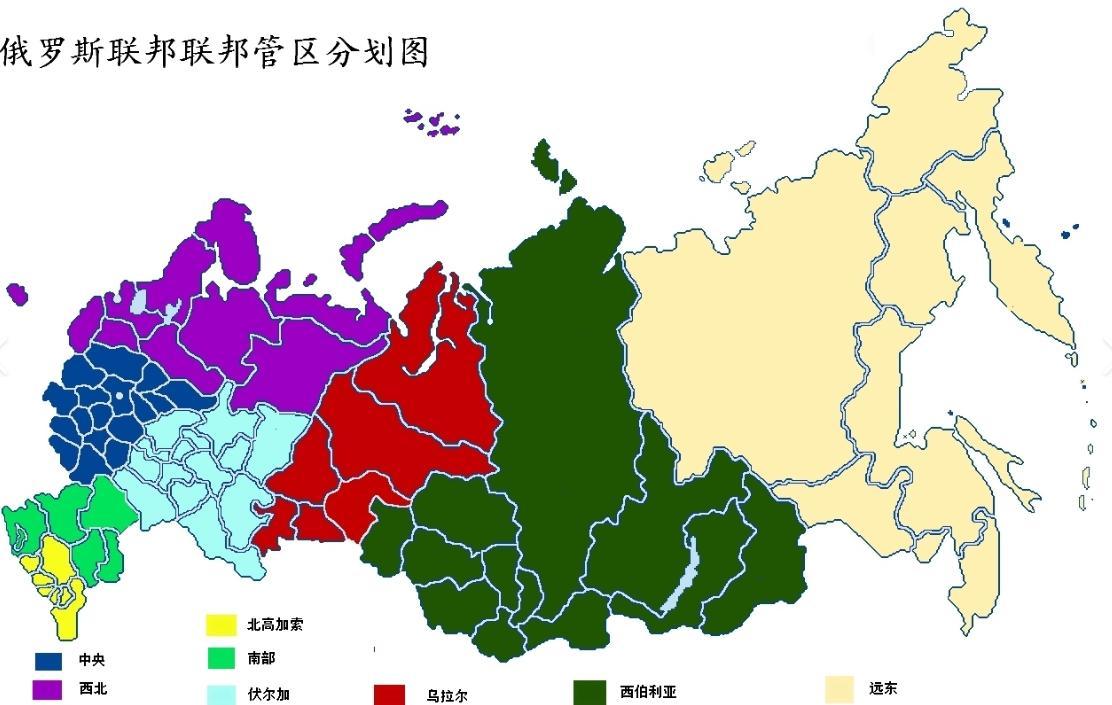

俄罗斯面临“二次解体”危机?第一个露出反相的,居然不是车臣 开门见山说重点:当国际舆论还在盯着车臣看,猜测它会不会再搞点大动作时,鞑靼斯坦悄悄地先动了。 这可不是哪个村民上街发牢骚,这是俄罗斯经济小巨头、历史上有独立标签的共和国,开始对中央政府说“不”。 这事背后的逻辑相当复杂,但简单说就是:鞑靼斯坦不爽很久了,现在只是借着“动员令”把这口气吐出来。 问题是,这口气一旦吐出来,其他地区会不会也想跟着来一口?如果中央权威再守不住,俄罗斯会不会真的走上“第二次解体”的老路? 2022年,普京政府在乌克兰战场吃紧时“紧急抓兵”操作,让全国不少地方都炸锅了,尤其是鞑靼斯坦,反应比前线还激烈。 喀山的大街上,不少年轻人上街抗议,喊着“这不是我们的战争”。这不是一句简单的口号,而是戳到了俄罗斯联邦这个超级拼图的神经:为什么是我们上战场?为什么要为一个“莫斯科人的战争”去流血牺牲? 这事最吊诡的地方是:车臣那边闹得挺安静。人们原本以为如果有哪个地方会先跳出来,非车臣莫属。 毕竟这地儿跟中央打了两场仗,现在还靠着卡德罗夫家族维稳。结果车臣这次反而乖得很,像是早就签了“稳定协议”。鞑靼斯坦倒是第一个露出“反相”的,这就让人不得不认真琢磨了。 鞑靼斯坦不是个普通的联邦主体。它的底气,来自于祖宗留下的“喀山汗国”遗产。这块地在16世纪被伊凡雷帝征服之前,是个独立的穆斯林国家。 上世纪90年代,那可是鞑靼斯坦最风光的时期。苏联刚垮台,整个俄罗斯都在搞“主权大甩卖”。鞑靼斯坦也趁机搞了一次“主权公投”,投票率高达80%,大多数人投的还是“我们要自己说了算”。 最后虽然没真独立,但跟叶利钦政府签了个相当于“特别协议”的东西,经济、税收、文化事务几乎都自己管,连总统都自己选,活脱脱一个“国中之国”。 这种特殊待遇,一直维持到2017年。那年协议到期,莫斯科借机把条款全收回去。鞑靼斯坦虽然不甘心,但也没闹大,只是象征性地保留了“总统”这个头衔。 动员令的核心问题,不只是“要不要打仗”,而是“谁来打仗”。鞑靼斯坦有钱、有产业、有文化,它觉得自己贡献够多了,不该还得往前线送人头。 再加上该地区以穆斯林为主,和莫斯科那套东正教+斯拉夫文化的主流格格不入。战争一旦打到意识形态层面,就更容易激化这种“我们不是你”的情绪。 这时候再看车臣,那个曾经最让中央头疼的地区,如今却是最“听话”的。卡德罗夫在车臣搞的那一套,说白了就是“我帮你维稳,你给我钱”。 中央政府每年给车臣的补贴多得离谱,换来的是“绝对服从”。而鞑靼斯坦不靠补贴吃饭,人家有经济实力,有技术,有产业链,自然也就多了点“说不”的底气。 更要命的是,2025年初,乌克兰的无人机居然打到了鞑靼斯坦的工业园区。这下让人心里更不是滋味:你要我出人、出钱、出力,现在连安全都保不住了? 这种“不安全感”,比任何政治宣传都更让人动摇。 普京这些年建立的“垂直权力体系”,就是为了防止地方各自为政。从改省长任命制、设立联邦管区,到控制财政、能源和媒体资源,都是在把权力一点点往中心收。 鞑靼斯坦的“反相”,虽然有点苗头,但也没真闹大。地方精英跟中央的利益绑得挺紧,闹事成本太大,没人敢轻举妄动。 而且中央对地方的“安抚”也是有策略的。一边是FSB和警察系统盯着,哪怕是大学讲座里提个“自治”都可能被盯上;另一边,还是会给点“胡萝卜”——比如搞点高科技园区项目、批点基建投资、安排点政治资源。这种“软硬兼施”的玩法,到目前为止还是挺有效的。 说到底,鞑靼斯坦的问题,不是突然爆发的,而是积压已久的。它不是要闹独立,而是对“中央说了算”的模式越来越不满意。 如果中央还像以前那样能提供“实惠”——经济增长、社会稳定、国际地位——那地方就愿意服从。 可现在战争拖累了经济,制裁压得喘不过气,连安全都成问题,“实惠”越来越少了,“铁腕”就成了唯一的维稳手段。 外界炒作“二次解体”,多少有些夸张。联邦的韧性仍在,普京的控局能力也还没失控。 但这口锅,烧得越来越不均匀。鞑靼斯坦不是孤例,它只是第一个敢吱声的。 如果未来更多地方开始算账、讲条件,俄罗斯的联邦结构能不能撑得住,就真成了一个不好回答的问题。

用户18xxx52

可以参照克里米亚和乌东四州公投,普京是支持的。