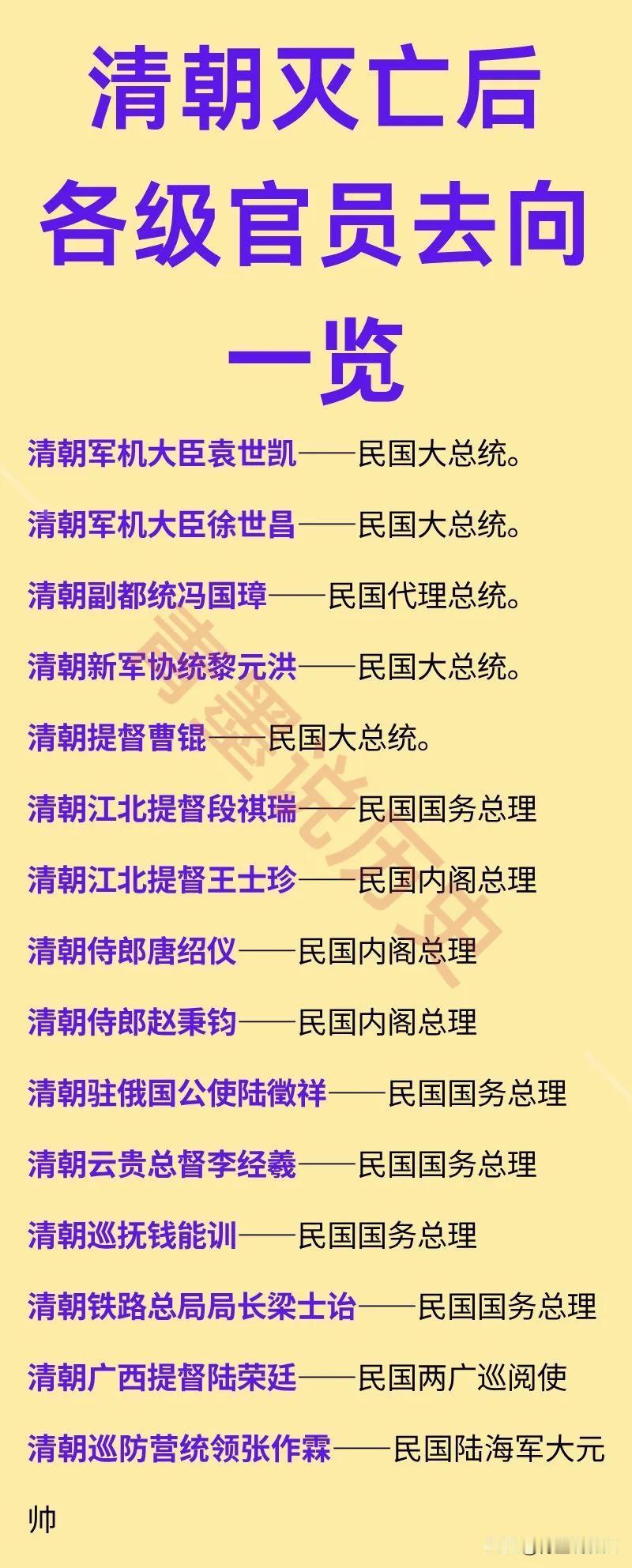

从《沉默的荣耀》看台湾特务组织:从血腥清洗到体系重构的70年 谍战剧里永远少不了军统与中统的明争暗斗,但追《沉默的荣耀》时不难发现,退守台湾后的特务故事里,中统似乎突然"消失"了。剧中那些让人闻风丧胆的保密局、保安司令部究竟干了些什么?如今台湾的情报机构又是怎样的光景?这背后藏着一段权力洗牌与血腥统治的真实历史。 1949年国民党退台后,特务系统最先形成"三足鼎立"的格局,核心目标只有一个——通过白色恐怖维系统治。 作为军统的直接继承者,保密局由毛人凤掌舵,堪称当时最凶狠的特务机构。它的核心任务是镇压中共地下党,手段残忍到令人发指。 1949年《光明报》事件后,保密局特务从4名学生顺藤摸瓜,先后逮捕基隆中学校长钟浩东等45名地下党员,即便钟浩东始终坚贞不屈,最终仍难逃枪决厄运。 更致命的是1950年的中共台湾省工委案,特务通过刑讯逼供,从叛徒口中获取"老郑"(中共台湾省工委书记蔡孝乾)的线索,最终导致整个地下党组织覆灭,仅1949年8月到1950年3月就破获80余起所谓"共谍案"。吴石案等轰动一时的案件,背后都有保密局的影子。 如果说保密局是"外来王牌",台湾省保安司令部就是迅速崛起的"地头蛇",由彭孟缉掌控。表面上它负责地方治安,实则是白色恐怖的重要执行者,与保密局紧密配合实施抓捕。蒋介石曾因地下党活动斥责毛人凤与彭孟缉,而后者转头就强化了街头监控与校园排查,成为蒋经国掌控情治系统的重要助力。在戒严时期,它的权力不断膨胀,后来演化成台湾最大的情至机构。 至于谍战剧里和“军统”并肩的"中统",此时已历经两次改组:1947年从中统改为党通局,1949年又划归内政部成为调查局。但这个传承中统血脉的机构早已元气大伤——大陆时期的组织被彻底摧毁,骨干要么被捕要么投诚,逃到台湾的残部群龙无首。 局长季源溥带着十万银元经费筹建的组织尚未成型,就已因局势崩溃陷入混乱,最终只有少数人抽签登上逃往台湾的飞机。此时的调查局实力远不及保密局,在权力斗争中逐渐沦为边缘角色。 中统的"消失",本质是蒋介石为蒋经国铺路的权力清洗;而整个特务系统的重构,都是围绕"太子接班"展开的布局。 中统的没落早有伏笔:一是根基尽毁,大陆时期的CC系势力被重创,迁台后缺乏核心领导,难以与军统班底的保密局抗衡;二是政治牺牲品,蒋介石早就厌烦了军统与中统的内斗内耗,更担心尾大不掉的情治系统威胁蒋经国接班。 当蒋经国以总统府机要室资料组主任身份掌控情报大权后,首先要瓦解的就是独立势力,群龙无首的中统残部自然首当其冲被拆解整合。1954年司法行政部调查局成立后,中统的历史彻底画上句号,仅剩调查局还保留着部分业务传承。 比中统更难啃的保密局,最终也逃不过被改组的命运。蒋经国采纳郑介民的计策,通过办训练班培养自己的人,再将保密局与党通局人员混编,彻底打破旧有派系壁垒。 1984年"江南命案"爆发,保密局改组的"国防部情报局"因滥用职权遭美国施压,蒋经国顺势将其改组为"军事情报局"(军情局),昔日不可一世的军统势力被彻底驯服,成为专司对大陆及海外军事情报的机构。 如今格局:六大机构的现代情治网络 经过多次洗牌,台湾情治系统形成了六大部门各司其职又相互牵制的格局,核心仍是服务于政治私利。 "情治太上皇":国家安全局 隶属于"国安会"的国安局堪称核心枢纽,虽不直接执行一线任务,却能协调所有情治单位的特工与反间谍业务,局长由"总统"直接任命,直接对最高层负责,名副其实的"情治太上皇"。 军统遗产:军事情报局 军情局继承了军统的核心职能,专注于军事情报搜集,但其滥用职权的阴影并未消散,"江南命案"的教训让其行事多了些顾忌,但针对大陆的情报活动从未停止。 中统余脉:法务部调查局 作为中统的间接继承者,调查局如今兼顾"政治侦防"与刑事打击,既要承接国安局委托的敏感任务,也要负责查贿、缉毒等民生犯罪,算是情治系统里"穿西装的角色"。 其他关键力量 - 海巡署:由昔日的警备总司令部演变而来,负责海上安全与走私打击,仍是情治系统的重要一环; - 警政署:在维护治安的同时,配合国安局进行社会调查,将情报网络渗透到基层; - 宪兵调查组:虽已不再参与普通刑事案件,但军中防卫与情报搜集仍是其核心职责。 从逃台之初的血腥清洗到如今六大机构的体系化运作,台湾特务组织的演变始终围绕着"权力控制"的核心。中统的消失是派系斗争的必然,而整个系统的重构则是专制统治向"制度化"的妥协。 《沉默的荣耀》里的谍战传奇或许有艺术加工,但那些机构的名字、权力的博弈,都刻着真实历史的烙印。特务系统从来只是权力的工具,而白色恐怖的伤痛,永远值得警惕与铭记。