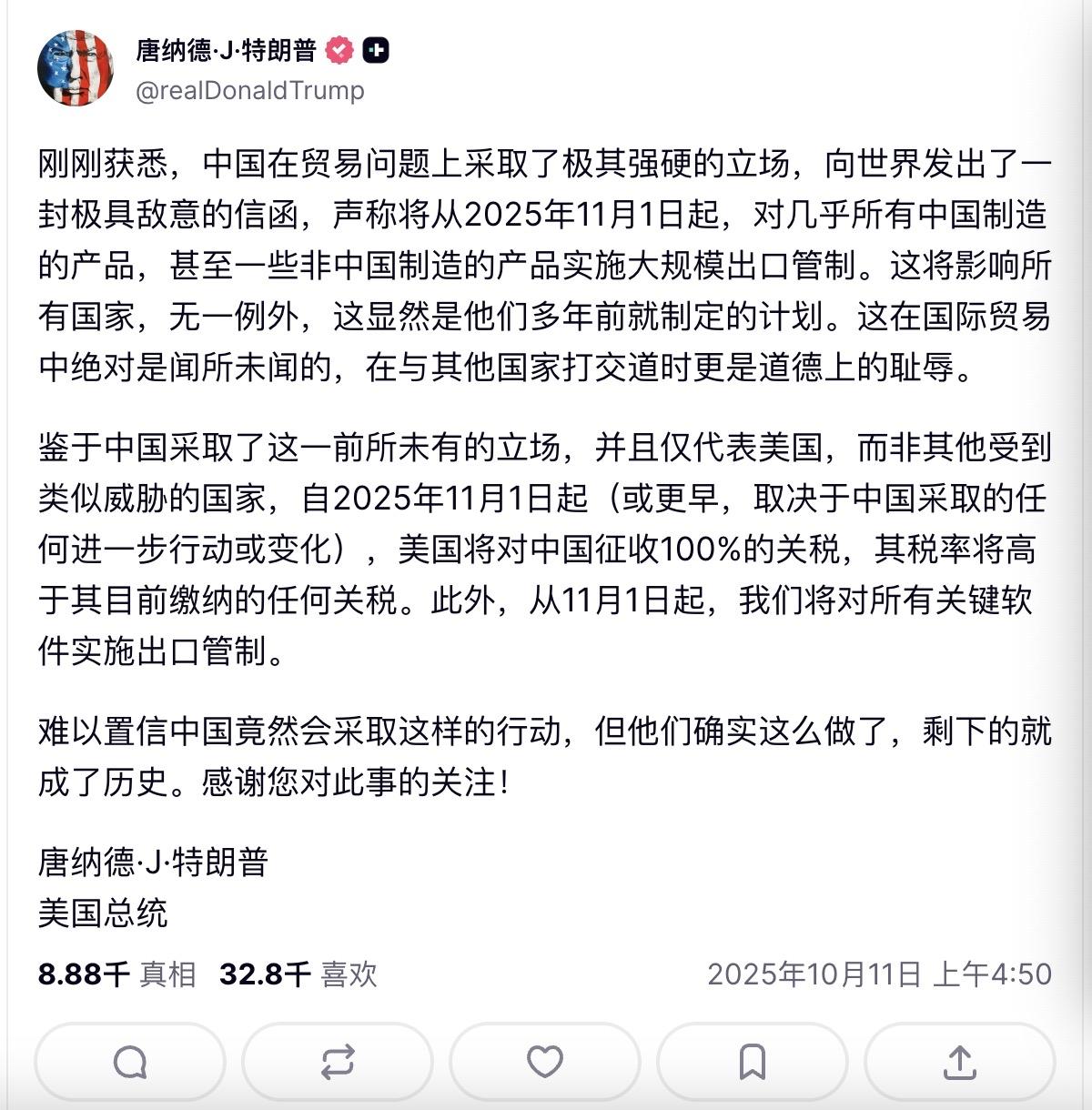

新加坡联合早报10月10日报道:“新加坡国家发展部长徐芳达认为,在面对关税问题、保护主义时,各国不应采取‘你做初一,我做十五’(即以牙还牙)的态度,报复并不能够解决问题,‘可能比较好的是不要做初一,也不要做十五,我们就做正月初七人日(即取得折中)。’” 2025年,贸易摩擦的火药味越来越浓,尤其是美国那边一轮接一轮的关税调整,像是在全球撒网捕鱼。 今年上半年,美国对进口商品的平均关税率已经从去年的基准水平跳升了近15个百分点,直接波及了上百个贸易伙伴。 欧盟那边,本来就因为能源危机和内部增长放缓喘不过气,现在又得应对额外15%的贸易壁垒,这不光是数字游戏,还直接推高了欧洲消费者的购物车成本。 想想那些日常进口的电子产品和汽车零部件,价格波动起来,普通家庭的日子就更紧巴了。 中国作为出口大国,自然首当其冲,半导体和机电产品的出口份额在关税升级后下滑了约8%,产业链上游的供应商们正忙着重新布局供应链,这不是孤立的数字,而是无数企业主彻夜计算的现实压力。 今年7月,美国对巴西商品追加40%的关税,总税率直奔50%,这让巴西的农业出口雪上加霜。 巴西本就依赖大豆和肉类对美贸易,现在农民的收入预期缩水20%,国内通胀压力反过来又挤压了他们的消费能力。 结果全球粮食价格链条一紧,整个拉美地区的贫困率预计会上涨2-3个百分点。 类似的故事在印度和加拿大也上演:印度部分商品税率飙到50%,因为进口俄罗斯石油的缘故;加拿大则从25%关税升到35%,芬太尼问题成了借口。 这样的升级,不仅扰乱了短期贸易流,还在悄无声息地重塑全球分工格局。 一些发展中国家开始转向区域内贸易,RCEP框架下的货物流动今年增长了12%,这其实是大家在避险下的自救选择。 但话说回来,为什么这些保护主义措施总像回旋镖一样,反过来砸自己的脚? 那些打着“国家优先”旗号的关税游戏,本质上是把全球经济当成了零和棋盘,却忽略了贸易的互补本质。 想想中美摩擦的深层逻辑,美国声称要平衡贸易逆差,但数据显示,2025年上半年中美双边贸易额虽因关税摩擦下降了5%,但美国从中国进口的半导体芯片份额只从4.49%微降到3-4%,因为替代供应链建起来没那么快。 结果美国企业成本上升,通胀率反弹了1.2个百分点,消费者直接买单,这哪里是保护本土产业,分明是把自家后院点着了火。 欧盟的处境更尴尬:一方面得跟美国谈判框架协议,承诺增加6000亿美元投资换取15%关税;另一方面,又得应对中国在电动车和绿色科技上的魅力攻势。 欧洲议会贸易委员会的负责人直言,这协议会削弱欧盟的长期竞争力,因为它强迫大家在短期豁免和长期自主间纠结。 那些热衷于关税战的政客们,得好好照照镜子,你们在护航的“伟大复兴”,其实是踩着全球大多数人的肩膀在往前爬。 历史不会宽容短视的玩家,1930年的教训还不够吗?现在是时候转向了,转向那种不零和的智慧:承认差异,但共享收益。 像新加坡这样的小国,能在夹缝中呼吁折中,就值得我们学一手,作为个体,我们或许无力左右大局,但多了解这些动态,就能更好地护航自己的饭碗,比如,企业主可以多布局区域市场,消费者则留意供应链稳定的品牌。 如果你是决策者,面对这样的贸易乱局,你会怎么选? 信息来源:观察者网《新加坡国家发展部部长徐芳达:新加坡和中国无论品的是红酒还是茅台,都能倾心交谈》