西贝“预制菜”风波再发酵:是战略布局还是品牌透支? 近日,西贝餐饮集团因成立新公司拓展预包装食品业务,再次被推上风口浪尖,引发公众对其是否“誓死用预制菜赚血汗钱”的激烈讨论。 一边是企业对餐饮零售化的积极探索,另一边是消费者对食品安全与消费体验的深切担忧,这场风波背后,折射出的是整个餐饮行业在转型期的阵痛与抉择。 话题回到10月13日的一则工商信息显示,西贝新成立的公司经营范围包含“预包装食品销售”“食品互联网销售”等核心领域,随即被部分媒体解读为“西贝将大举进军预制菜业务”。 这一消息迅速引发舆论哗然,不少消费者质疑其“背弃现做初心”,甚至有人直言“卖新鲜现做难道违背良知?” 对此,西贝官方紧急回应称,新公司仅为开展门店经营的主体,主营业务仍为“餐饮服务”,销售的预包装食品仅限于自有品牌饮料、杂粮月饼等常规产品,“不代表将开展涉及预制菜的新业务”。 这一回应试图平息争议,但公众的疑虑并未完全消散——毕竟,西贝在预制菜领域的布局早有端倪。 早在2020年,其推出的“贾国龙功夫菜”就主打即热即食预制产品,只是因价格偏高、口感与堂食差距较大,市场反响平平。 从企业发展角度看,西贝布局预制菜并非不可理解。近年来,受疫情冲击、房租人工成本上涨等因素影响,传统堂食业务增长承压,而预制菜市场规模却以每年20%以上的速度扩张,成为餐饮行业新的增长点。 对于西贝这样的连锁餐饮品牌而言,通过预制菜实现“餐饮零售化”,既能突破堂食场景限制,拓宽收入来源,也能通过规模化生产降低成本,提升运营效率。 此外,西贝此前因被吐槽“菜品几乎全是预制菜”陷入信任危机后,曾承诺将儿童餐等产品调整为门店现做,并发布公开信致歉。如今成立新公司拓展预包装业务,或许是其在“现做”与“预制”之间寻求平衡的尝试——既不想放弃预制菜的市场潜力,又不愿彻底透支“现做”的品牌形象。 然而,消费者的质疑并非空穴来风。一方面,预制菜在食品安全、营养保留、口感还原等方面始终存在争议,部分消费者认为“预制菜=低品质”,担心企业为追求利润牺牲产品质量;另一方面,西贝此前的“预制菜风波”已对品牌信任造成一定冲击,此次新公司的业务布局难免让公众产生“换汤不换药”的联想。 更核心的矛盾在于,消费者对“现做”的期待与企业对“效率”的追求之间存在天然张力。 当消费者走进西贝门店,支付的不仅是菜品费用,还包含对“现做现卖”场景体验的溢价;若企业悄然用预制菜替代现做产品,却未明确告知或合理定价,难免让消费者感到“被欺骗”,进而引发信任崩塌。 西贝的争议并非个例,而是整个餐饮行业面临的共同课题。随着预制菜渗透率不断提升,越来越多连锁品牌开始涉足这一领域,但如何平衡商业利益与消费者权益,成为企业必须面对的考验。 企业应明确告知消费者菜品是否为预制菜,避免模糊宣传,尊重消费者的知情权与选择权。 无论是现做菜还是预制菜,都应坚守食品安全底线,通过技术创新提升预制菜的口感与营养,缩小与现做菜的差距。 作为企业,必需明确自身在预制菜领域的差异化优势,避免盲目跟风,既要避免因追求低价而降低品质,也要避免因定价过高而脱离市场。 西贝的“预制菜”风波,看上去是企业转型需求与消费者信任期待之间的碰撞。而实际上是在争议中被动回应,如果西贝主动通过透明化经营、品质升级、清晰定位来重建信任;对于整个行业而言,预制菜并非洪水猛兽,而是一把“双刃剑”——用好了,能成为企业增长的新引擎;用不好,则可能沦为品牌透支的“加速器”。 关于西贝,大家有什么观点呢?[来看我]一起来聊聊吧![比心] 西贝

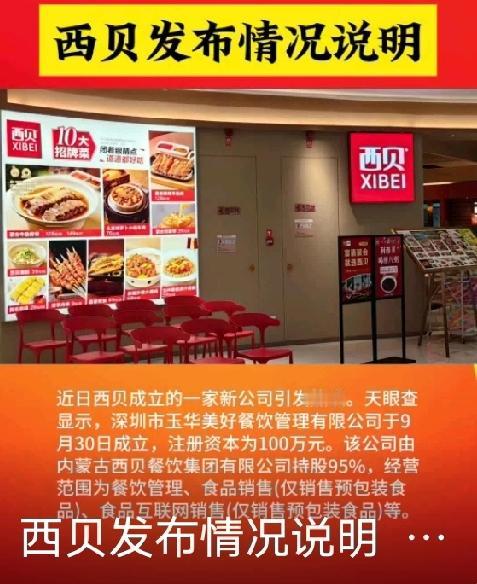

![赵少康:邱毅敢质疑我,他是红统名嘴,不值得一驳[大笑][大笑]这是今天上午的视频](http://image.uczzd.cn/8223233959929464429.jpg?id=0)