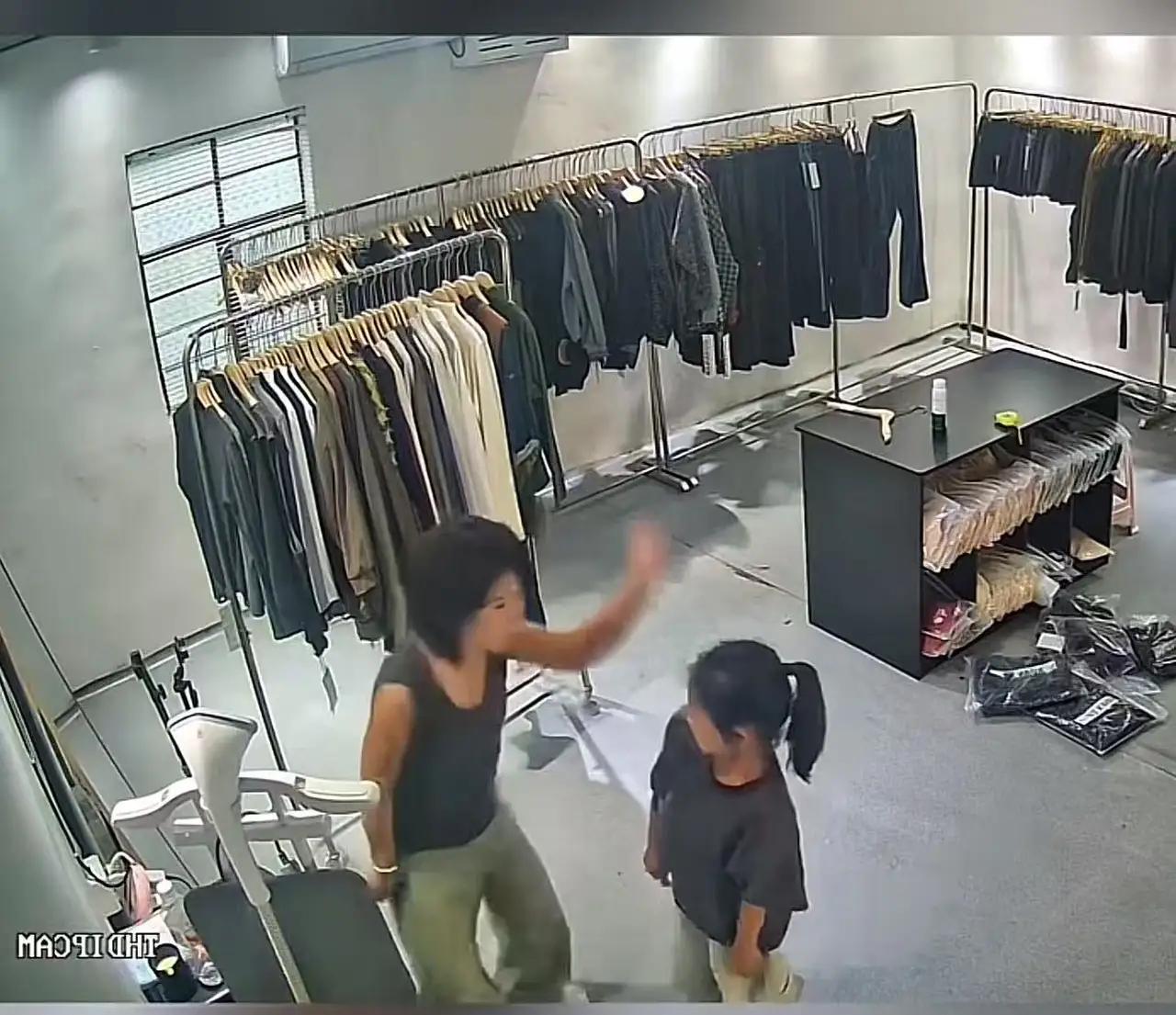

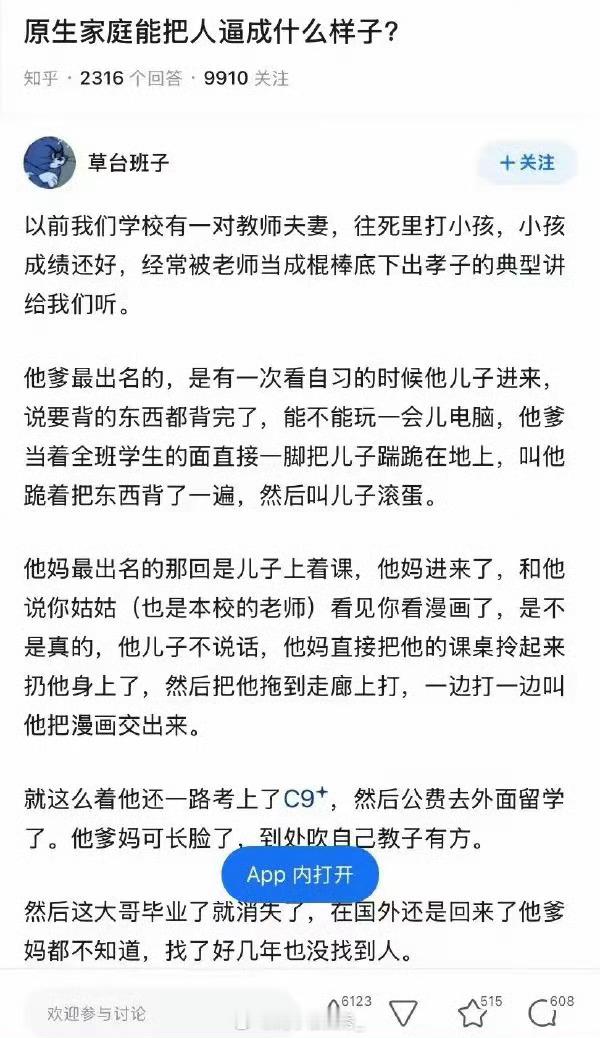

这一事件引发了关于家庭教育、儿童权益和网络舆论的复杂讨论,需要从多个角度理性分析: 1. 教育方式的争议 女子因女儿"不尊重长辈"而体罚,部分网友支持,反映传统教育中"棍棒教育"仍有市场。但现代教育心理学研究表明,体罚可能短期有效,长期会损害亲子关系、导致孩子恐惧或逆反。尊重教育应通过沟通和榜样示范实现。 女子将"尊重长辈"置于成绩之上的价值观值得肯定,但实现方式值得商榷。儿童行为问题往往反映家庭沟通模式,需反思教育方法而非单纯惩戒。 2. 网络曝光的伦理问题 公开殴打监控涉嫌侵犯未成年人隐私权,可能对女孩造成二次心理伤害。我国《未成年人保护法》明确禁止此类行为,家长需警惕"教育正义"掩盖的网络暴力。 网友的附和可能形成"暴力合理化"的群体效应,需警惕网络情绪替代法律判断。部分声称要效仿的评论更反映教育焦虑的非理性传染。 3. 社会观念的深层冲突 事件折射出传统权威式教育与现代平等教育的碰撞。年轻一代更关注儿童权利,而部分家长仍坚持"不打不成器"。 公共与私域的边界:家庭教育本是私域行为,但上传网络使其公共化,这种"公开处刑"式教育是否越界值得深思。 4. 建设性解决建议 可寻求家庭教育指导服务,学习非暴力沟通技巧。如孩子存在行为问题,应与学校、专业机构合作干预。 理性看待网络片段,避免对复杂教育问题简单站队。遇到类似情况可向当地妇联或社区求助,而非鼓励以暴制暴。 应加强涉及未成年人暴力内容审核,设置儿童保护提醒机制。 教育本质是爱与规则的平衡。正如教育家蒙台梭利所言:"纪律必须通过自由来实现。"在数字化时代,我们更需警惕将教育异化为表演或暴力,真正尊重儿童作为独立个体的尊严与发展权利。教育差异分析 体罚行为

![你这个解释就通俗易懂了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/15025741886894874184.jpg?id=0)