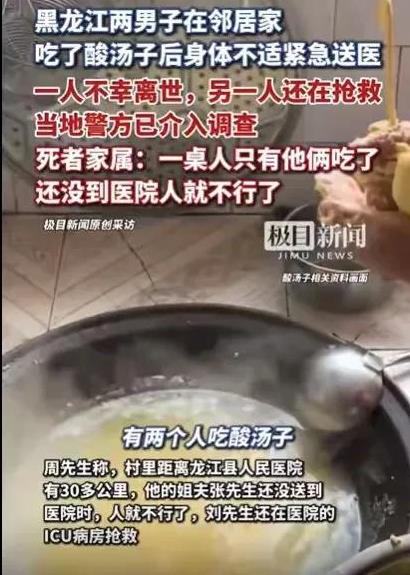

[中国赞]10月12日,黑龙江齐齐哈尔的张某,就因为帮助邻居家收了点玉米,邻居为答谢,特意弄了点好吃的,谁都没想到,等张某和他的亲戚吃过后,悲剧却不幸发生了。 (信源:吉刻新闻——黑龙江两男子食用酸汤子后一死一伤,警方已介入调查) 10 月 12 日的黑龙江龙江县,秋收的忙碌还没散尽,一场饭局就酿成了惨剧。村民张某帮邻居收完玉米后,留下和亲戚刘某一同享用了主人家招待的酸汤子。 谁也没料到,这道东北传统美食竟成了致命毒药 —— 饭后短短 1 小时,两人突然出现剧烈腹痛,紧接着呕吐不止,便血症状接踵而至。 村里到县医院的 30 多公里路程,成了张某生命的终点。当家人焦急地将他送往医院时,这位刚忙完秋收的汉子没能撑到急诊室门口。 而他的亲戚刘某虽被送进 ICU 抢救,至今仍未脱离危险。当晚同席的六七人,因未食用或仅少量尝过酸汤子,幸运地躲过一劫,也让食物本身的问题成为不争的焦点。 随着当地警方介入调查,这起悲剧的 “真凶” 逐渐清晰 —— 藏在酸汤子里的米酵菌酸。作为椰毒假单胞菌的代谢产物,这种毒素有着令人胆寒的特性:120℃高温煮沸 1 小时仍能保持毒性,且迄今为止尚无特效解毒药,中毒病死率高达 50% 以上。 酸汤子这类酵米面食品,本就依赖玉米等谷物的发酵制成,而夏秋季节的温湿度恰好为椰毒假单胞菌提供了滋生温床。 国家市场监管总局风险提示明确,家庭自制发酵食品从原料浸泡到储存各环节都可能被污染,如霉变谷物、浸泡换水不勤、磨浆后晾晒不及时、接触潮湿土壤的容器等都可能成为毒素“培养皿”。更隐蔽的是,被污染食物往往色香味如常,让人难察觉危险。 “看到新闻就想起了 2020 年的鸡西惨案。” 这是社交平台上网友的共同感慨。5 年前的 10 月,黑龙江鸡西市一个家庭聚餐,9 名食用了自制酸汤子的长辈全部中毒身亡,无一生还。 事后检测发现,那些在冰箱冷冻近一年的食材,因临时取出放在阴凉处解冻,早已被椰毒假单胞菌污染,产生了高浓度米酵菌酸。 从2010年到2020年,我国已发生14起米酵菌酸中毒事件,84人中毒,37人死亡。这些数字背后,是一次次相似的疏忽:要么是食材储存不当,要么是家庭制作过程缺乏卫生管控。 正如食品安全志愿者所言,问题不在“传统”,而在“失控”——温度、湿度、洁净度全靠经验判断,风险早已埋下隐患。 事件曝光后,迅速引起了讨论。有东北网友惋惜 “小时候吃半月都没事”,疑惑环境或做法究竟哪里变了;也有人果断表态 “已把家里的酸汤子倒掉,再香也不吃,命更重要”。 更多声音指向了科普的缺失:“农村老人总觉得‘以前这么吃都没事’,不知道看不见的细菌有多毒”“邻居也是好心留饭,谁能想到食材有问题?这种无心之失才更痛心”。 还有网友呼吁加强基层宣传:“贴公告、开讲座都该搞起来,别让悲剧只在新闻里热闹几天”。这些讨论戳中了关键 —— 传统饮食文化的传承,不该以生命为代价。 这起一死一伤的悲剧,再次为所有人敲响警钟。国家卫健委和市场监管总局早已明确给出预防指南,每一条都关乎生死: 家庭最好不制作酵米面类食品,若实在要做,必须用无霉变的原料,浸泡时勤换水,磨浆后及时晒干,储存时远离潮湿土壤。 泡发木耳、银耳等易污染食材时,要用干净容器,一次别泡太多,泡发后及时食用,发现发黏、无弹性就立刻丢弃;一旦出现恶心、呕吐、腹痛等症状,立即停止食用可疑食物并催吐就医,切莫拖延。 张某的悲剧已经发生,刘某的抢救仍在继续。那些流传多年的传统美味,不该成为隐藏的健康杀手。唯有把科学预防的意识刻进心里,才能让每一顿饭都吃得安心,让类似的悲剧真正画上句号。