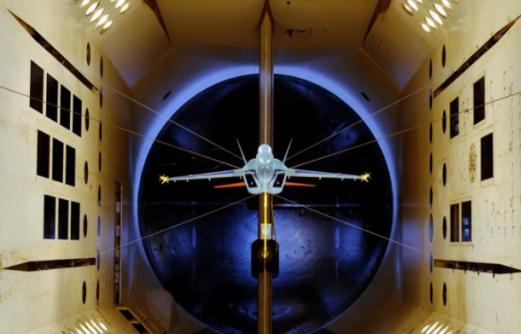

中国高超音速风洞到底有多厉害呢?据说15马赫,法国申请用一次,咱们的报价是15个亿,欧洲申请用20马赫,我们的报价40个亿,而美国想申请用30马赫,不但要50个亿,外加数据共享,接受不了就不了了之了,敢报这个天文数字,而且还不怕这全球不来用,那是因为中国公众是全球独一档的存在。 中国高超音速风洞的厉害之处,得从“飞行器摇篮”这个名头说起,任何航天器、导弹要上天,都得先在风洞里“吹够了”才行,没有先进风洞,再精妙的设计也只是纸上谈兵。 咱现在拿得出手的JF-22超高速风洞,随便一个参数都能让国外同行眼红,它能吹出3到10千米每秒的气流,换算成马赫数就是9到25倍音速,部分工况下甚至能冲击35马赫,这速度比洲际导弹再入大气层的速度还夸张。 更关键的是它167米的身长里藏着真功夫,4米直径的实验舱能塞进8米长的模型,气流总温最高能到10000K,这温度下普通金属早化成铁水了,却能稳稳模拟40到90公里高空的飞行环境,中科院力学所的专家说得实在,这玩意儿的尺度规模和性能指标,在全球都是独一份的。 别以为光速度快就完了,实验时长才是硬实力的试金石,美国喊得最凶的LENS-X风洞,号称能到30马赫,可每次实验就30毫秒,跟打闪电战似的,数据刚捕捉到就结束了,咱JF-22呢,实验时长能稳定在百毫秒级,流场还能全链路可控,这意味着能获取更完整的气动数据,研发飞行器时少走多少弯路可想而知,俄罗斯的AT-303风洞撑死20马赫,还是上世纪90年代的老技术,维护一次得歇好几天,跟咱这“全天候选手”根本不是一个量级。 而且,这风洞可不是中看不中用的摆设,东风-17高超音速导弹的气动布局,就是在这儿反复“吹风”定的型,那穿破反导系统的本事,有一半得算风洞的功劳;神舟飞船返回舱的热障防护,能扛住18000℃高温,也是靠它模拟验证出来的,就连C919大飞机的外形设计、杭州湾跨海大桥的抗风测试,都沾了先进风洞的光。 反观美国,高超音速导弹计划喊到2028年成型,却因为没有合格风洞拖拖拉拉,六代机研发只能靠PPT撑场面,这就是有无核心技术的差距。 这就不难理解为啥敢开出天价了,只能说咱们这份底气可不是天上掉下来的,上世纪50年代啥都没有的时候,俞鸿儒院士拿着8万元,在爆炸里摸规律,硬生生造出了JF-8风洞,撑起了东风-5号的研发。 从JF-12到JF-22,咱走的是爆轰驱动的创新路线,没抄美俄的老路,现在终于成了唯一能覆盖全高超音速“飞行走廊”的国家,97岁的俞院士说自己只是搭把手,可这一搭就是一辈子,这种接力攻坚的劲儿,比任何参数都金贵。 说到底,风洞的报价单就是实力的说明书,敢喊50亿还附带条件,是因为知道他们没得选——全球就这一家能提供稳定的30马赫以上测试环境,以前咱求着买技术被卡脖子,现在轮到他们捧着钱来排队,这转变不是靠嘴吹的,是靠一代代科学家在实验室里熬出来的,未来太空探索、空天运输,还得看风洞里吹出来的方向,而这方向,现在攥在咱们手里。