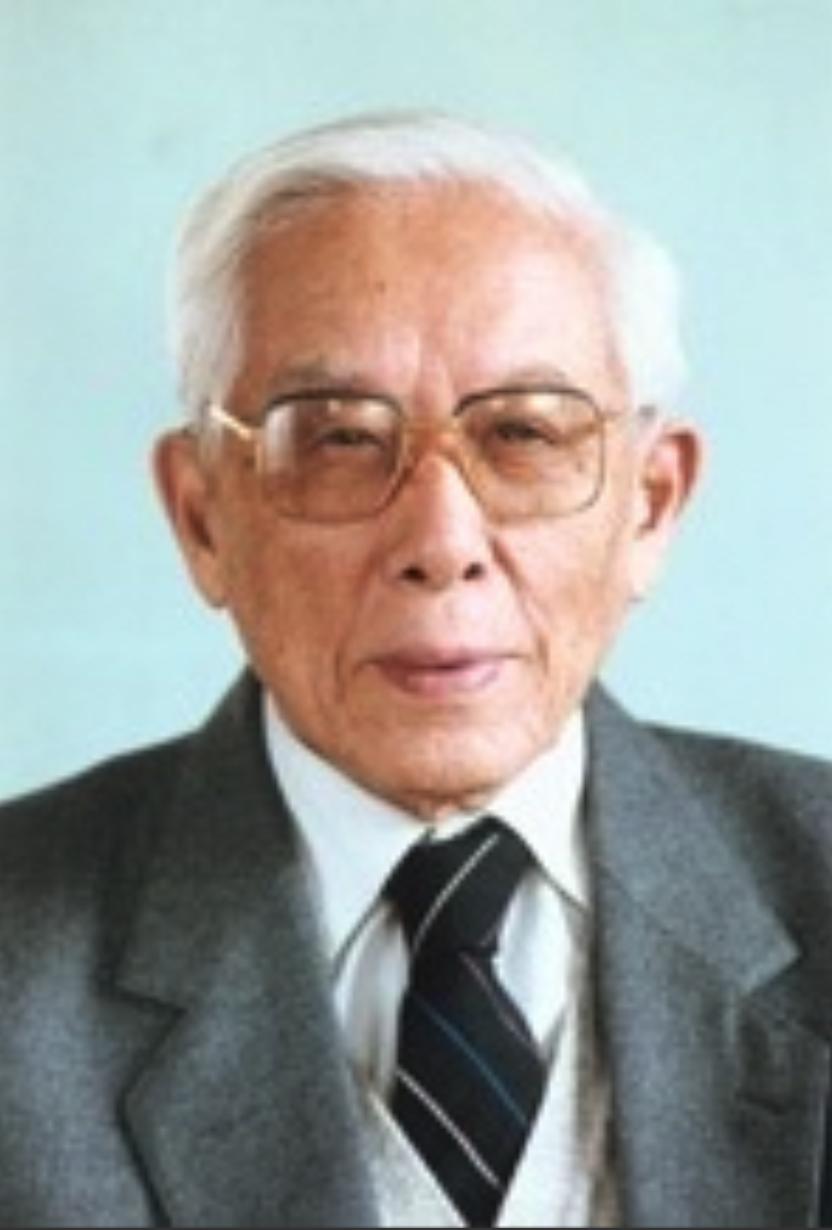

1930年,28岁的周培源是清华物理系最年轻教授。他还单身,朋友递来一沓照片问:“有没有中意的?”周培源翻到一张,眼睛一亮:“就她了!” 1993年深秋,91岁的王蒂澂躺在床上,听着丈夫周培源的脚步声。像过去61年每天那样,她等着那句熟话。 很快,床边传来略带沙哑却洪亮的声音:“你今天感觉怎么样?腰还疼不疼?别怕困难,多活动,我爱你,60多年我只爱你一个人!” 周培源右耳五十岁就聋了,说话总提高音量。这话家人、邻居都听熟了。王蒂澂笑着嗔怪:“你好烦啊。”她没料到,这是丈夫最后一次对她说情话。当天上午,周培源补觉时安详离世。 没人想到,这段60年的感情,开头只是一沓照片里的一眼。1930年,周培源从美国留学回国,专研相对论,没空想终身大事。 朋友们着急:这位能和爱因斯坦聊学术的才子,跟姑娘说话会脸红。好友刘孝锦抱来北平女师大的“八美图”:“有没有中意的?再拖,大家要猜你有隐疾了!” 周培源本想拒绝“看照片选妻”,但架不住刘孝锦热情,只好草草翻照片。指尖划过倒数第二张时,他突然停住——姑娘眉眼亮、带浅笑,穿学生装显温润。“就她了!”周培源声音里藏着激动。 刘孝锦大笑:“好眼光!这是北平女师大‘头美’王蒂澂,吉林扶余人,追她的人排到街口!” 在刘孝锦撮合下,两人在北平小饭馆见面。周培源提前翻了社交礼仪书,到了桌边仍紧张得手心出汗。 见王蒂澂没动筷子,他把稀罕的韭菜往她碗里夹,直到堆成小山。周培源才察觉不对,耳朵红透:“对不住,我没问你爱吃什么。” 王蒂澂被他的笨拙逗笑:“没关系,心意我收到了。” 僵局打破后,两人越聊越投机。从诗词谈到物理,周培源发现王蒂澂不光美,见识格局也远超常人。 那之后,周培源常从清华园去北平女师大。他不送花,只带外文专著或手稿,两人坐在长椅上,一个讲相对论,一个谈文学。去的次数多了,宿管阿姨见他就喊:“王蒂澂小姐,你那位清华教授来了!”王蒂澂听见就红着脸出宿舍。 1932年,两人在北平办婚礼。清华校长梅贻琦做主婚人,调侃:“今天是王蒂澂先生和周培源女士的典礼——周教授在夫人面前可没少露怯!”满堂宾客笑起来,周培源紧牵王蒂澂的手,眼神坚定。 婚后,周培源在清华授课,王蒂澂打理家事、整理手稿。长女周如玫出生后,小家庭更热闹。没人想到,幸福背后藏着劫难。 1935年,王蒂澂查出肺结核——那时这病几乎是绝症。周培源把她送进香山疗养院,自己扛下所有事:白天上课,晚上照顾两个女儿,忙到深夜才翻讲义。 每逢周末,他骑旧自行车往返五十多里路探妻。有次探视结束,护士锁了门,他爬二楼窗台隔玻璃比划:“好好吃饭,我下周再来。”王蒂澂看着寒风中发抖的丈夫,眼泪打湿枕巾。一年后,她的病情渐渐康复。 抗战爆发后,周培源带家人到昆明,住西山区旧宅,离联大四十多里路。王蒂澂刚生三女儿,身体虚弱,周培源包揽家务。为省时间,他花半个月工资买马“华龙”,每天凌晨五点送女儿上学,再赶去上课。 物理系主任饶毓泰打趣喊他“周大将军”,这外号在联大传开。他每晚哄睡小女儿、给妻子熬药后,还在煤油灯前备课到后半夜。 王蒂澂每晚强撑着给丈夫倒热水。她用工资收藏古书画,每次得珍品就拉周培源品鉴,让他渐渐爱上传统文化。 有回周培源骑马赶路,马受惊把他甩下拖行,路人救下后他仍赶去上课;还有次连人带马摔进山沟,第二天照常教学。好友金岳霖开玩笑:“困在荒岛,最后活下来的肯定是周培源。” 1943年,周培源赴美和爱因斯坦共事,美国主动给全家办永久居留权,他拒绝:“我的根在中国,学生还在西南联大等着我。”回国时,他只带了物理书和王蒂澂念叨的钢笔。 新中国成立后,周培源任北大副校长,一家人搬进燕南园。他在院子种花草,说家里有“五朵金花”:四个女儿和王蒂澂。每天清晨,他都牵王蒂澂散步,后来她瘫痪在床,他就再也没独自赏花。 1988年,夫妇俩把145幅古字画无偿捐给国家,里面有明清名家珍品,市价超亿元。他们还捐了奖金,无锡博物馆设了“周培源王蒂澂藏画馆”。这份“裸捐”豁达,更显文人风骨。 周培源听力越来越差,但每天的表白从没断过,成了燕南园特色。1993年11月24日,他晨练回来说完熟话,笑着说“我再歇会儿”,就永远闭上了眼睛。 王蒂澂抱着丈夫哭:“不讲信用!说好了先送我,你连招呼都不打就走!” 她让女儿给丈夫穿中山装,还写了短信放进他口袋:“培源:你是我最亲爱的人,永远活在我心中!” 2009年,99岁的王蒂澂在睡梦中去世。临终前她对女儿说:“我要跟你爸去了。”十六年等待,她终于追上了那个让她心动、为她坚守、对她深情的男人。 从1930年的“就她了”,到1993年的“我爱你”。这段始于一眼、守了一生的爱情,见证了两位先辈的相濡以沫,更藏着中国人最珍贵的深情与风骨。