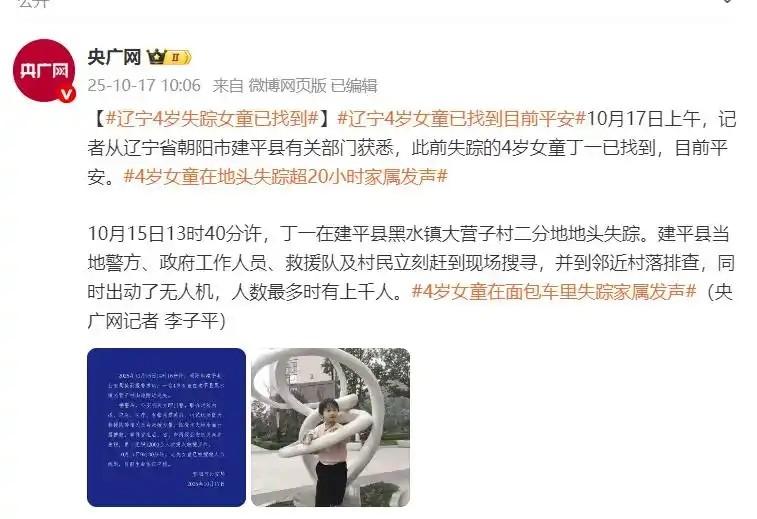

辽宁 4 岁女童失联 50 小时:2大原因戳痛人心,这些启示每个家庭都该记牢 “找到了!孩子平安!”10 月 17 日上午,辽宁朝阳 4 岁女童被搜救人员从草丛中抱出的消息,让大家悬着的心终于落地。这场牵动千人彻夜搜寻的危机,虽以圆满结局收尾,但背后藏着的致命隐患与深刻教训,值得每个家庭警醒。 一、2 大核心原因,藏着多少家庭的 “通病” 1. “20 分钟” 的侥幸,成了危机导火索 这起事件的直接诱因,是爷爷奶奶 “就收百米外麦子,20 分钟就回来” 的疏忽。老两口见孩子在面包车里熟睡,不忍心叫醒孩子,特意留了道车窗缝透气,让孩子能够安安稳稳的睡觉。却没意识到这道 “透气缝” 成了安全漏洞 —— 车窗被摇开大半,孩子离奇失踪。 这种 “只离开一小会儿,应该没关系” 的心态,正是儿童走失的头号杀手。 根据公安部报告显示,70%左右的走失事件都源于监护疏忽。更值得警惕的是,65 岁以上老人因记忆波动导致儿童独处的概率,是年轻父母的 3 倍,这不是责任心问题,而是生理机能带来的客观风险。 老年人帮忙带孩子本意是帮助年轻人渡过难关、减轻家庭负担,却因为短暂的侥幸心理,导致悲剧发生,反而得不偿失。 孩子这件事情上,容不得一点侥幸。 2. 留守模式下 的“无人搭手” 之痛 女童父母常年在贵阳务工,孩子由爷爷奶奶照料,这是千万留守家庭的缩影。 老两口下田时不得不留孩子在车内,本质是“农活不能耽误、孩子无人替看”的两难 ——老年人精力有限,既扛不起繁重劳动,又护不住幼儿安全,而远方的父母连及时知晓消息都做不到,母亲直到事发第二天才得知真相,只能辗转千里奔袭回家。这种“生存与陪伴”的对立,让监护防线天然存在缺口。 二、2条保命经验,比任何补救都管用 1. 监护零侥幸,别让 “一会儿” 变成 “一辈子” 孩子的平安归来实属万幸,但不是每个孩子都有这样的运气。 一定要记住: 低龄儿童绝不能独处,哪怕1分钟也不行,车内、门口、田间都是危险地带。 放弃“经验主义”,别觉得“当年就是这么带大的”,现在车流、环境风险远胜从前,视线必须时刻锁定孩子。 2. 该买还得买,“花小钱”能够“帮大忙” 农村安防薄弱,存在很多监控空白区,更要靠家庭主动设防。 小孩子佩带一个可以一键呼救的电话定位手表,关键时刻能够快速定位孩子所在位置,第一时间找到孩子,避免发生更大的悲剧。时常教孩子记住父母的手机号,家庭住址,也可以写成卡片放在还在口袋里,教他 “找不到大人找警察叔叔”。 多一分有备无患,就少一分悲剧发生的可能。

![没有对钱的心疼,全是对报复公司的欣喜[跪了]](http://image.uczzd.cn/11766114159682506278.jpg?id=0)