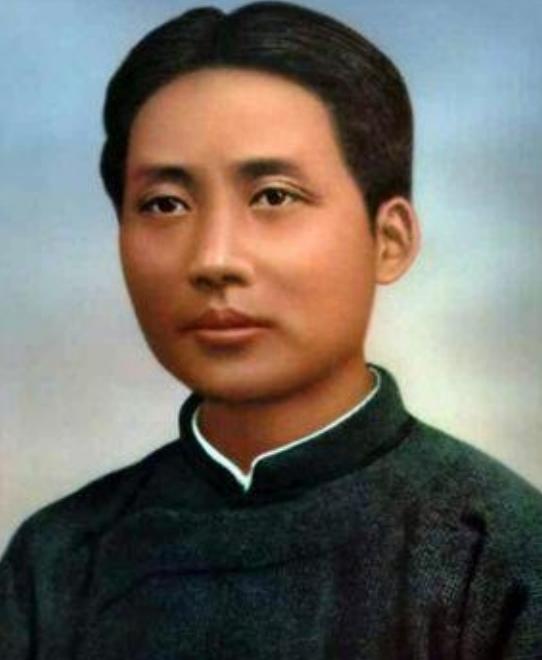

美国人在研究毛泽东时,一直有个疑问,中国自古从来都不缺人才,为什么只出了一个毛泽东?未来还会不会有第二个毛泽东? 时势造英雄,可那样的时势再难重现。毛泽东出生那年月,大清帝国烂到根子了,西方列强一拥而上,恨不得把中国分着吃了。 那真是中华民族最憋屈最黑暗的时候,国家眼看就要散架。就在这种烂摊子里,居然蹦出个毛泽东,硬是带着中国逆天改命。这种“崩盘级”的乱世,几百年也未必能碰上一回。没有那种“国将不国”的绝境,恐怕也逼不出那种改天换地的能量。 他的成长路径,现在看简直不可思议。按西方那套逻辑,干大事的人,怎么也得出身显贵,要么富可敌国,要么手握大权。 但毛主席偏偏生在湖南一个山沟沟里的农家,十七岁前连那个小村子都没咋出去过。可他就有一股子劲,从小爱读书,敢跟他爹、跟族长较劲,对知识的渴求远超常人。更让西方人想破脑袋的是,他没上过一天正规军校,却比所有科班出身的将帅都会打仗。 周恩来、林彪、刘伯承这些顶尖人才,哪个不是名校毕业?却都心甘情愿跟着他干。四渡赤水这种神仙仗,打得对手晕头转向,也让自家人心服口服。后来有人问他打仗的诀窍,他实话实说:“过去的革命工作,其实带有很大的盲目性,很多都是在实践中总结出来的。” 说白了就是边打边学,在实战中摸爬滚打练出来的。可西方人死活不信,总觉得他是不是偷偷练了什么绝世武功。 关键节点的选择,他几乎每次都踩对了点。从秋收起义后坚决上井冈山,到长征路上果断北上抗日,再到联合抗日、三大战役,乃至建国后抗美援朝,一步步走来,但凡关键一步走错,中国革命的代价可能就要大得多。好像他手里有张未来地图似的。但毛主席自己从不觉得神,他把功劳归于人民。三大战役后柳亚子问他,怎么就用百万军队打败了国民党四百万大军?毛主席笑着点破:“诀窍就是人民群众的支持。” 这话听着简单,却是他成功的根本。 他这个人,自律到了苛刻的地步。学生时代他就给自己定了“三不谈”的规矩:不谈钱、不谈家庭琐事、不谈男女之事。同学晚上在宿舍聊男女话题,他直接拿本书到路灯下看,等大家说累了再回去睡。 他认为沉迷这些容易让人迷失。建国后他接见尼克松,穿的还是带补丁的中山装。他牺牲了六位亲人,却从不为家人谋一点特权,就怕学了蒋介石搞裙带关系,最后脱离群众,功败垂成。这种近乎苦行僧的自我要求,一般人真做不到。 历史也给了他难得的机遇和舞台。中共一大那会儿,毛泽东只是个负责记录的书记员,十三位代表里一点也不起眼。谁能想到最后是这个没留过洋、土生土长的湖南人成了核心?之前党的领导人,基本上都把共产国际的指示当圣旨,结果革命一次次受挫。 是毛泽东第一个看明白,中国红色政权能活下去的关键,在于军阀混战造成的缝隙。他敢说“我不去住高楼大厦,我要上山跟绿林交朋友”,这才闯出了“农村包围城市”的新路。遵义会议选择他,是血的教训换来的,证明只有他的路子能救中国。这不是什么天降神力,是残酷斗争筛选出的结果。 那么,未来还会有第二个毛泽东吗?答案很可能是否定的。时代背景已经彻底变了。那个内忧外患、需要彻底革命的时代已经过去。现在中国面临的是高质量发展、科技创新这些新课题。就像打仗,以前是小米加步枪,现在是信息化战争,需要的战术和将领完全不同。基辛格看得明白:“不可能每一代都出毛泽东,别总是抽象的比较。” 每个时代有每个时代的任务和英雄。 毛泽东是特殊历史环境下的独特产物。他的思想、性格、能力,都和那个救亡图存的年代紧紧绑在一起。如今中国走的是和平发展的新路,需要的是能应对全球化挑战、懂治理现代国家的领袖。与其盼着再出一个毛主席,不如想想怎么继承他留下的宝贵精神财富,比如实事求是、依靠群众、独立自主,把这些用在解决今天的新问题上。 毛主席自己就反对搞个人崇拜,他坚信人民是历史的创造者。他的伟大,正在于他带领人民开创了一个不再需要“救世主”的新时代。记住他的贡献,学习他的精神,脚踏实地走好当下的路,这才是对历史人物最好的纪念。