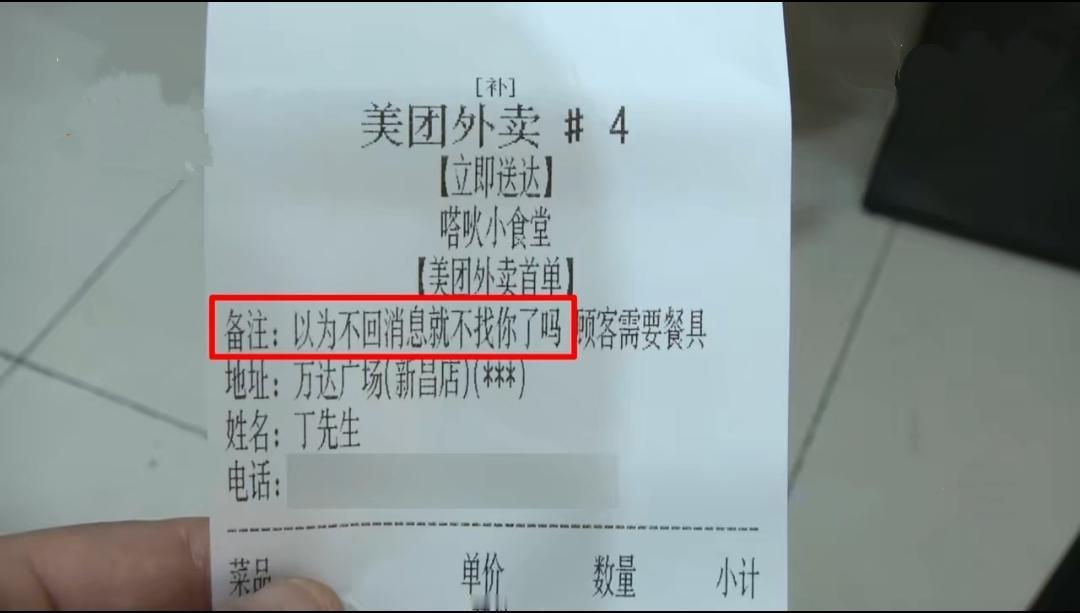

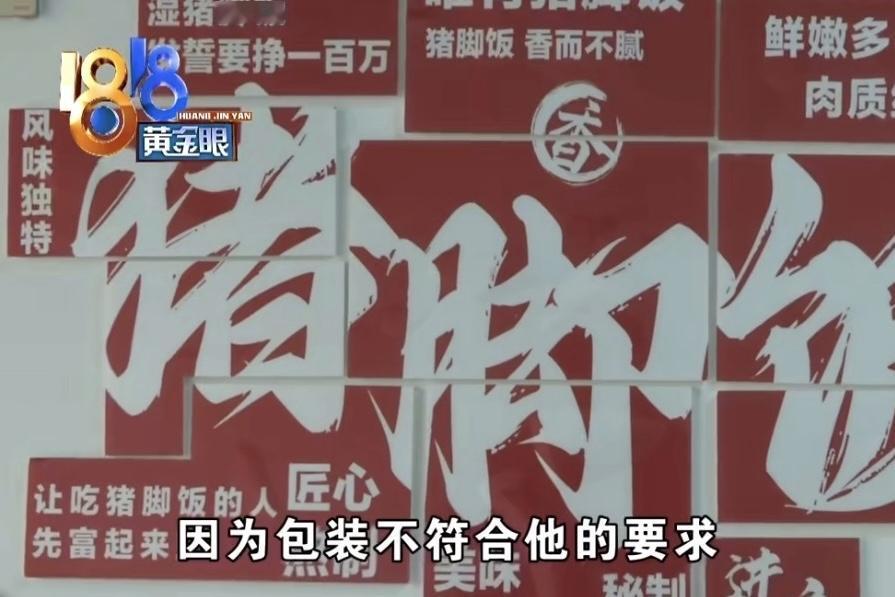

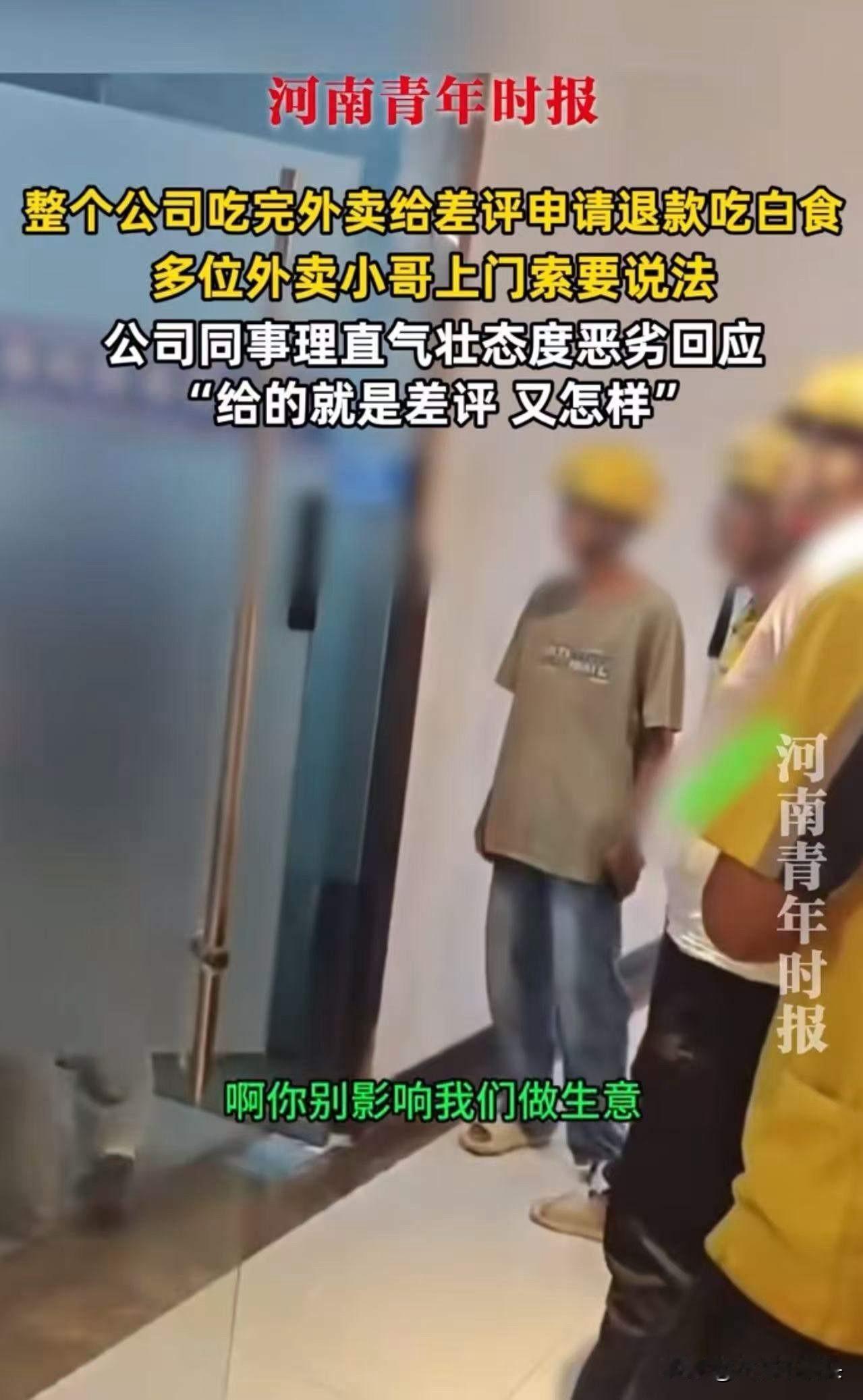

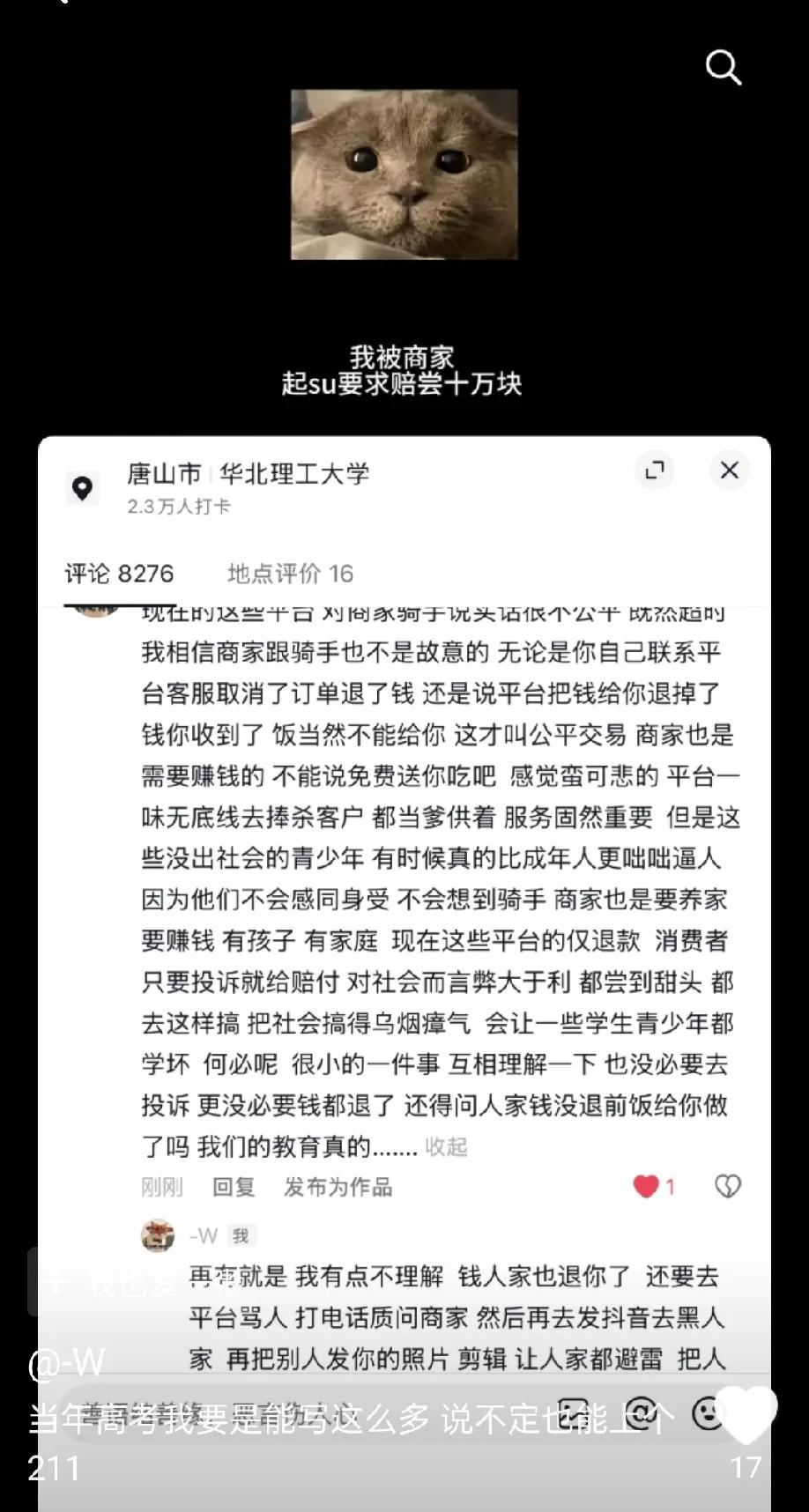

绍兴一家猪脚饭小店的遭遇,最近成了外卖圈热议的焦点。一位顾客因“饭菜分装”直接申请退款,店主小竺怕差评影响生意,主动赔了500元,结果对方不仅留了匿名差评,还继续索要1000元“精神补偿”。这场闹剧背后,藏着外卖行业里商家与消费者关系的微妙裂痕。 事情的起因简单到让人意外:顾客下单时备注“饭里多放点汤”,却没提分装要求。收到外卖后,发现猪脚和米饭是分开的,立刻以“包装不符合要求”为由要求退款。小竺解释,分装是为了保证米饭的口感和猪脚的卤汁风味,但顾客一句“走着瞧”让他慌了神——小店90%的订单来自线上,一个差评可能让排名暴跌。于是,他妥协赔了500元,还把顾客拉进黑名单。没想到,两天后匿名差评如约而至,内容直指“菜少、有异味”,甚至暗示“商家不诚信”。当小竺再次联系顾客时,对方理直气壮:“给差评是我的权利,500块是你主动给的,现在再给1000,这事就算了。” 这件事最扎心的,是商家在差评面前的“卑微”。小竺的遭遇不是个例,许多外卖商家都遇到过类似困境:顾客因“汤汁洒了”“没给小料”“备注没满足”等理由给差评,平台往往直接扣分,商家为了保住评分,只能自掏腰包解决。更讽刺的是,分装本是为了食品安全和口感,比如避免米饭被卤汁泡软,或是让顾客自己控制咸淡,结果却成了“服务瑕疵”。这种“鸡蛋里挑骨头”的差评,本质上是消费者用评价权绑架商家,而商家为了生存,不得不选择忍气吞声。 但消费者的“权利”真的没有边界吗?法律上,如果顾客以差评要挟索取财物,可能涉嫌敲诈勒索;平台规则里,非商家责任的差评本应不计入评分。可现实中,商家往往因举证难、怕麻烦而放弃维权。这种“多一事不如少一事”的心态,反而纵容了部分消费者的恶意。就像有网友说的:“今天他能因为分装要1000,明天就能因为筷子颜色不对要2000。” 商家和消费者,本应是平等的交易关系。商家提供合格的商品和服务,消费者支付合理的价格,评价权是用来反馈真实体验的,不是用来“谈判”的工具。小竺的妥协,看似是“破财消灾”,实则是用金钱买平安,却让更多人看到了“差评要挟”的可行性。长此以往,商家要么提高价格覆盖风险,要么降低品质减少损失,最终受伤的还是普通消费者。 这件事最该反思的,是我们对“差评”的滥用。评价系统本是为了倒逼商家提升服务,现在却成了部分人谋取私利的武器。商家需要硬气起来,用平台申诉、法律手段维护权益;消费者也需要明白,你的“权利”是有边界的——如果饭菜分装不影响食用,非要以此要挟,那和“吃白食”有什么区别? 如果你是商家,遇到这种顾客会怎么做?是继续妥协,还是硬刚到底?如果你是消费者,你觉得什么样的差评是合理的?评论区聊聊你的看法吧! (案例来源:1818黄金眼)