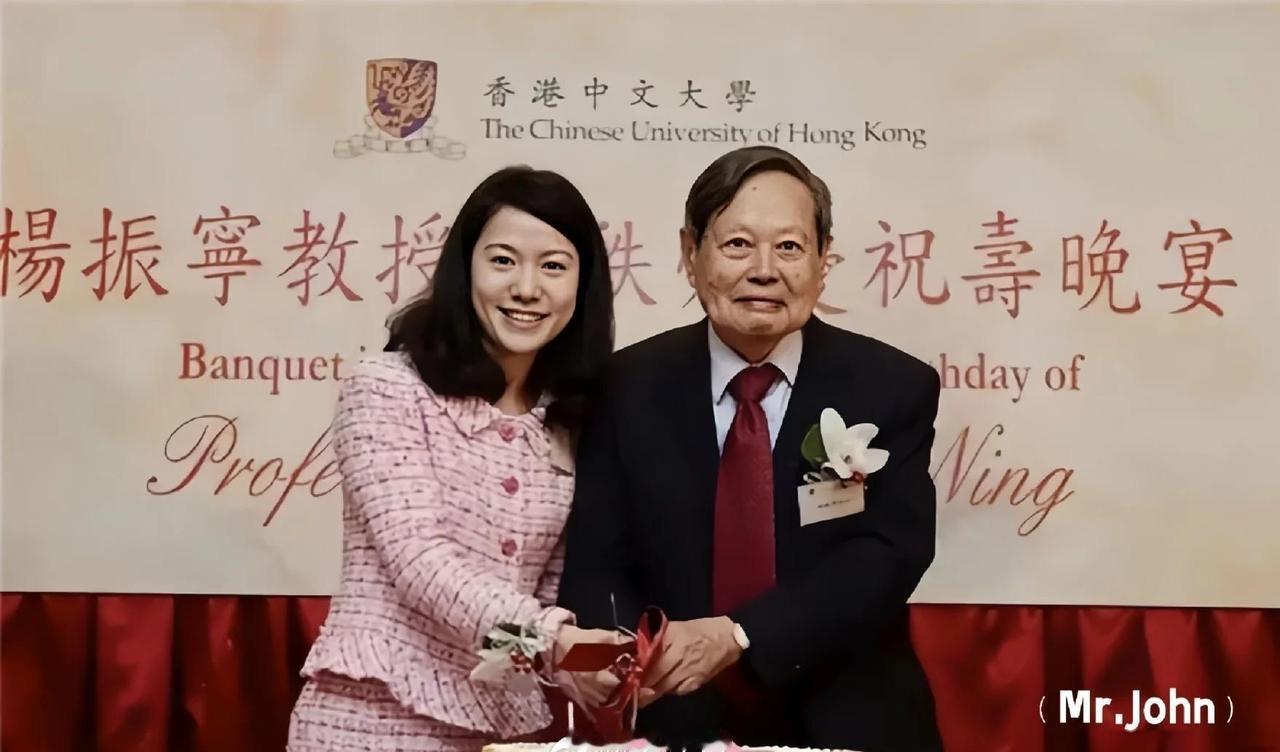

杨振宁他与香港半世纪的牵挂 香港中文大学的天台花园里,有一座铜像。 那是杨振宁先生。 他神情温和,站在草地上,目光望向远处的校园。 这姿态,很像他这一生与香港的关系,淡淡的,却绵长。 故事要从很早的时候说起。 抗战时期,十五岁的杨振宁随家人逃难,路过香港。那是他第一次看到这座城市。繁华、喧闹,也带着一点异乡的温柔。他后来回忆说,那时的香港让他心里有光。 再相见,是二十七年后。1964年,他来到香港演讲,全城轰动。 父亲从上海来,母亲握着他的手,眼眶红了。那一刻,他笑着说:“香港像座桥,连起我们一家。” 1986年,香港中文大学特地为他设了“博文讲座教授”的职位。名字来自校训“博文约礼”,象征他身上的学者气与温度。 他说,这四个字,是他最认同的信念。 1997年香港回归。那一年他刚做完手术,本该休养,却坚持来港领取荣誉博士学位。 他说:“这份荣誉,要和回归后的香港一起领,才算圆满。” 那句话,很多人记到了今天。 此后,他总在不同场合提到香港青年。 他说:“香港有好大学,也有开放的环境,完全能搞出世界级科学。” 每一句都掷地有声。他不断牵线搭桥,让香港的科研与世界接轨。他喜欢香港,也相信这里能长出未来。 2015年,香港科学院授予他荣誉院士。 那年,他已年迈,却依旧神采奕奕。 他笑着说:“香港这片土地,像个有灵气的孩子。” 除了学术,他也有生活的一面。 他喜欢散步,说不在香港开车逛一逛,会错过太多美好。 他走过西贡的海滩,也登过太平山的观景台。 有人说,他爱香港的风景。 但更准确地说,是他爱香港这份“有烟火也有理想”的气息。 如今,他的诺贝尔奖章陈列在中大资料馆里。 那座铜像,依旧站在林荫大道旁,每年都看着新一批毕业生离开校园。 一如当年,他目送年轻人走向世界。 这一段情缘,跨越了半个世纪。 它是一种学者的温度,也是一种家国的情感。杨振宁先生说过一句话:“文章千古事,得失寸心知。” 他与香港的故事,大概就是这“千古事”中最温柔的一篇。 云山苍苍,江水泱泱。 先生的风骨与眷恋,都已化作香港的一部分。 在每一个青年仰望未来的目光里,都还有他的那份期待。

![男子单打,女子单打,混双比赛香港城市照来了[比心]1、总说这个好看那个美女的,](http://image.uczzd.cn/12280659072599307840.jpg?id=0)