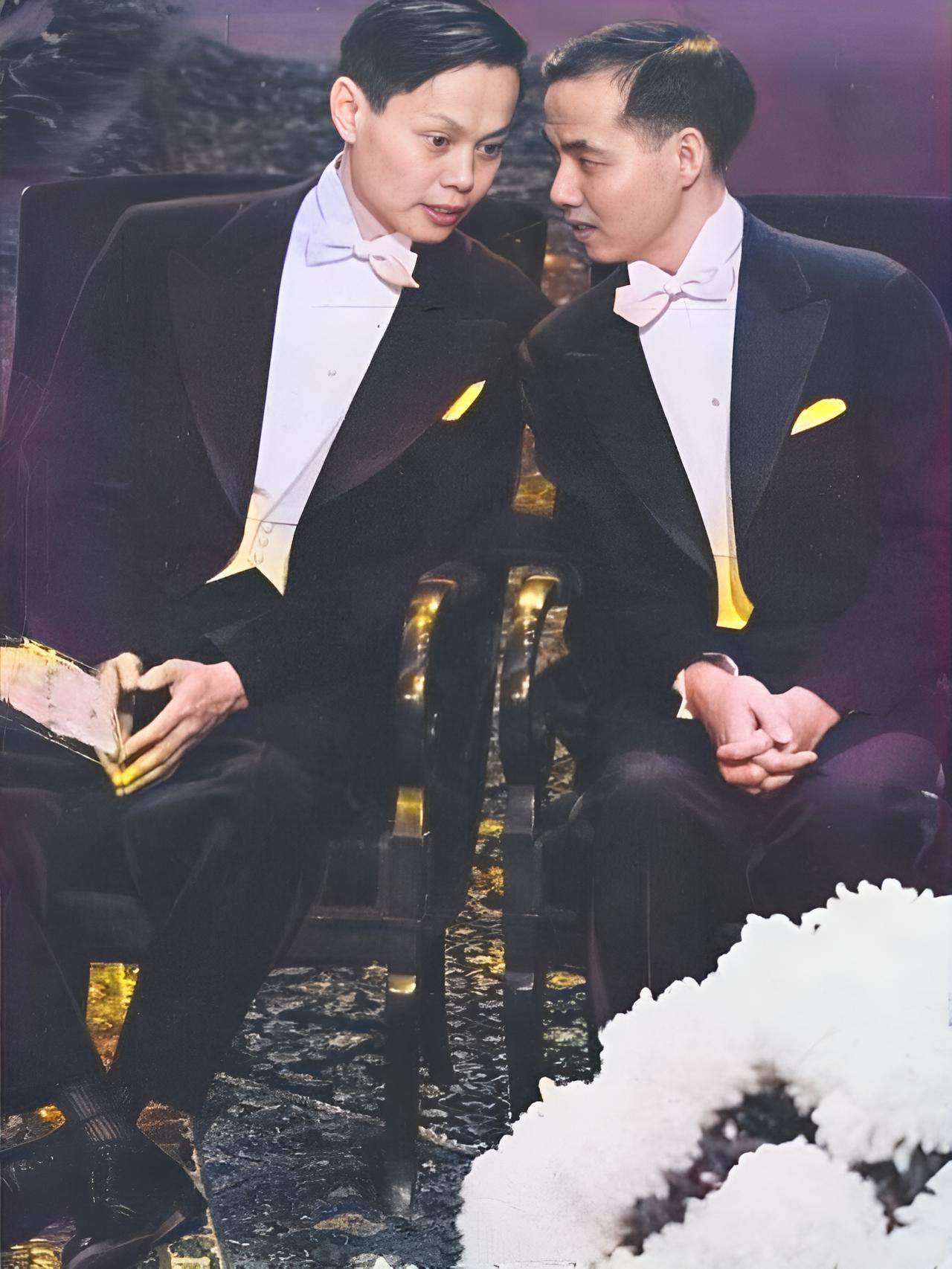

这是杨振宁与李政道在诺贝尔奖颁奖典礼现场。这一年,杨振宁35岁,李政道只有31岁。不论在日常生活中,还是在学术研究中,杨振宁都像大哥一样关照李政道。两人精诚合作也使得两人登上了人生的最巅峰。这其中,杨振宁离不开李政道,李政道更离不开杨振宁。 杨振宁和李政道,两人都是清华大学的校友,先后赴美深造,最终在美国科学界站稳脚跟。 在那个年代,学术圈并不缺乏天才,但能够在国际顶级物理研究中脱颖而出,并提出颠覆性理论的东方学者,却是凤毛麟角。 1956年,他们提出弱相互作用中宇称不守恒的假设,这在当时几乎是一种“异端”的观点。 因为在那之前,物理学界普遍认为自然界的基本相互作用应该是对称的,也就是说,如果你把一个物理过程的空间左右颠倒,结果应该是一样的。但 杨振宁和李政道发现,在弱相互作用中,这种对称性可能会被打破。这一理论提出后,引起了轩然大波。很多人不相信,甚至觉得他们是在故意“找事”。 然而,科学不是靠信不信,而是靠实验证明。就在他们提出这个理论之后不久,美国实验物理学家吴健雄带领团队进行了一系列实验,最终验证了杨李的预测。 实验结果一出,全球物理界震动,原本被认为不可动摇的物理定律瞬间被重新审视。可以说,这一发现不仅改写了物理教科书,更直接推动了粒子物理学的发展方向。 杨振宁当时已经在普林斯顿高等研究院任教,学术地位稳固。而李政道年纪更轻,虽然才31岁,却已经是哥伦比亚大学的教授,两人年龄差不多,却始终保持着一种微妙的“兄弟搭档”关系。 杨振宁更像是那个成熟冷静的大哥,思考问题深邃,善于从整体上把握方向。而李政道则是那个思维跳跃、灵感不断的小弟,敢于质疑传统,善于钻研细节。这种互补的搭配,让他们在科研道路上彼此成就。 事实上,两人最初并不在同一个研究机构,但正因为在学术理念上的契合,他们开始频繁通信、讨论,最终走向深度合作。 真正的学术伙伴关系,不是你抄我一段,我借你一句,而是你能理解我的想法,我能补充你的逻辑。杨振宁和李政道之间的科研默契,是多年积累下来的结果。他们不是一开始就决定一起拿诺贝尔奖,而是因为一个又一个夜晚的推导、争论和修改,才一步步走到了那个领奖台上。 杨振宁和李政道后来在一些学术问题上逐渐分歧,尤其是在对粒子物理未来方向的判断上,两人开始走向不同的研究路径。 有人说,这是“分道扬镳”,也有人说,这是“各自为战”。但如果你仔细读他们的回忆录和采访,会发现他们始终对彼此心怀敬意。杨振宁在多个场合表达过对李政道的欣赏,而李政道也从未否定杨振宁对他学术生涯的影响。 他们的关系,既是学术合作者,也是人生旅途中重要的同行者。他们从中国走向世界,从默默无闻到站上诺奖讲台,不只是依靠天赋,更依赖一种坚持真理的勇气。这种勇气,在那个冷战背景下的国际科学界尤其稀缺。 今天回看那一幕,杨振宁35岁,李政道31岁,两个年轻人穿着正装站在斯德哥尔摩的领奖台上,眼神坚定,不卑不亢。 那不是一场简单的颁奖,而是一个民族在世界科学舞台上的一次正名。他们用才华和努力告诉世界,中华民族的知识分子,不仅可以在传统文化中熠熠生辉,也能在现代科学中大放异彩。 素材来源:杨振宁生前谈与李政道分道扬镳,重温两人获诺贝尔奖颁奖典礼现场 2025-10-18 18:02·金羊网