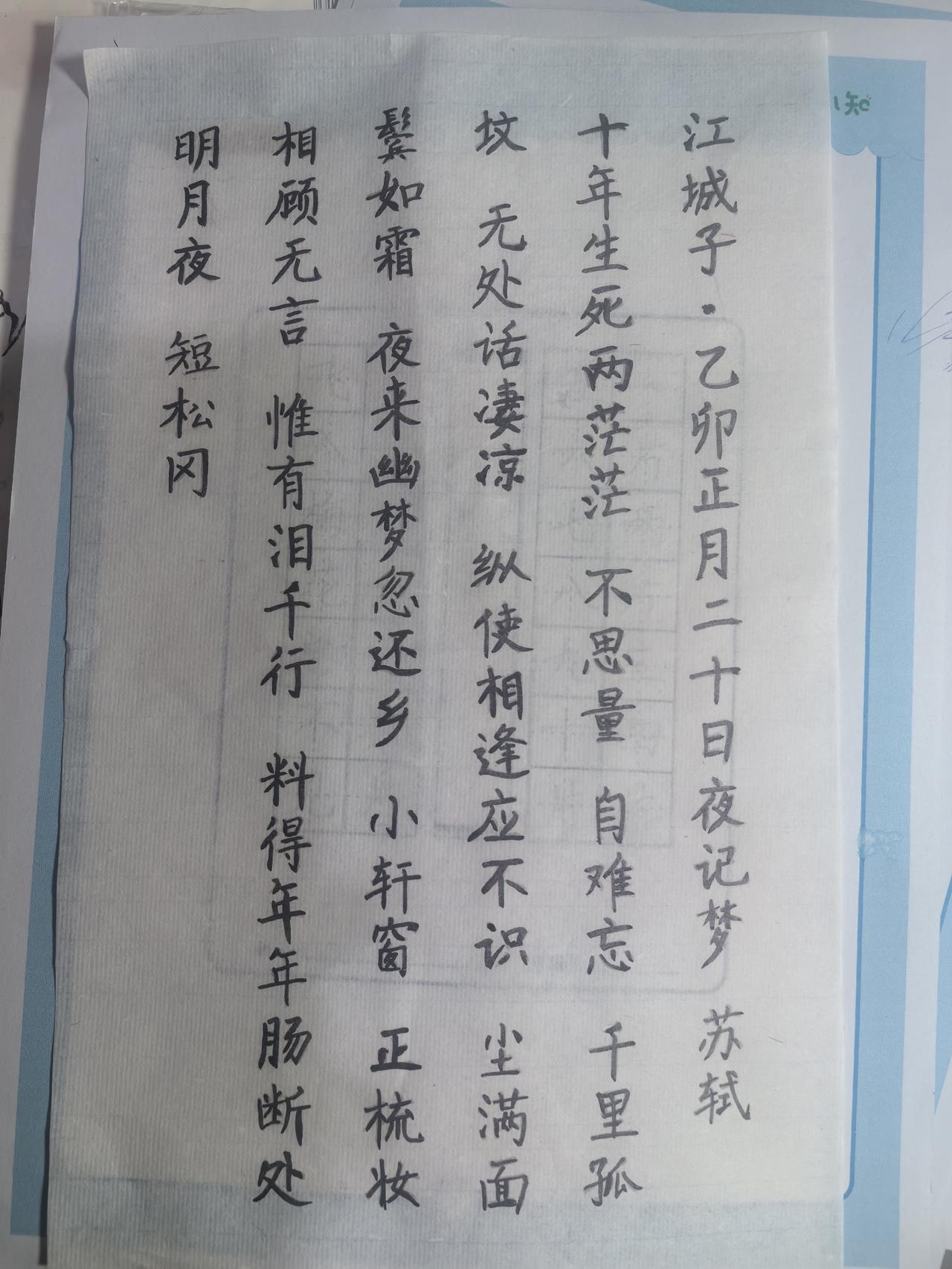

江城子·乙卯正月二十日夜记梦 苏轼 苏轼诗词赏析 抄书打卡 不是悼亡,是把“未完成的爱”活成永恒的精神坐标 苏轼的《江城子》历来被定义为“千古悼亡第一词”,但跳出“悼亡”的单一框架会发现:它从不是一场沉溺于悲伤的告别,而是苏轼用十年光阴,把对亡妻王弗的思念,锻造成了对抗岁月荒芜、锚定自我生命的精神图腾——爱未因死亡终止,反而在“记梦”的虚构与真实交织中,获得了超越时空的永恒性。 一、“十年”不是时间刻度,是“爱与遗忘的对抗史” 开篇“十年生死两茫茫”的震撼,从不是“十年”这个数字本身,而是它背后藏着的“双重挣扎”: 一边是生死相隔的“物理隔绝”——阴阳两界,音信全无,连悲伤都找不到具体的落点; 另一边是岁月的“遗忘本能”——十年间苏轼历经宦海沉浮、世事变迁,日常的琐碎本会慢慢冲淡记忆,可他偏要“不思量,自难忘”——“不思量”是刻意的克制(怕触碰即崩的伤痛),“自难忘”却是本能的坚守,这份“反遗忘”的执念,让十年从“流逝的时光”变成了“爱与时间对抗的勋章”。 王弗不再是“逝去的人”,而是融入苏轼生命的“记忆锚点”:无论他后来经历多少风雨,只要想起“十年”里的相伴,就能找回内心的安稳——这是比“悼亡”更深刻的“精神寄生”,让亡妻以“记忆”的形式,继续参与他的人生。 二、“梦”不是虚幻慰藉,是“生死对话的唯一通道” 词的核心“夜来幽梦忽还乡”,最妙的不是“梦到了亡妻”,而是“梦的真实感与破碎感”的交织: “小轩窗,正梳妆”是极细微的日常场景——没有惊天动地的抒情,只有王弗坐在窗前梳妆的模样,像极了十年前的某个清晨。这种“真实”不是为了复刻过往,而是为了制造“生死交叠”的错觉:在梦里,苏轼不是“悼念者”,只是“归来的丈夫”,他们之间没有生死的鸿沟,只有久别重逢的平静。 但“相顾无言,惟有泪千行”瞬间击碎了这种错觉——不是无话可说,而是千言万语都被“生死”二字堵在喉头:梦里的重逢越真实,梦醒后的落差就越刺骨。可苏轼偏要抓住这“破碎的梦”:他不回避“泪千行”的悲伤,却把这份悲伤转化为“对话的证据”——即便阴阳相隔,爱仍能在“梦”这个虚构空间里流动,这是对“死亡终结一切”的最温柔反抗。 三、“料得年年肠断处”:不是悲伤的延续,是“爱的精神传承” 结尾“料得年年肠断处,明月夜,短松冈”,历来被解读为“无尽的悲伤”,但换个角度看,这是苏轼为自己、也为亡妻设定的“永恒的精神仪式”: “短松冈”是王弗的墓地,是物理世界的终点;但“年年肠断处”不是“年年沉溺于痛苦”,而是“每年都要主动回到这份记忆里”——他用“肠断”的痛感,确认这份爱的重量,用“明月夜”的清冷氛围,为这份记忆赋予诗意的庄严。 从“十年生死两茫茫”的迷茫,到“幽梦还乡”的重逢,再到“年年肠断”的坚守,苏轼完成了一场“爱的转化”:他把对亡妻的思念,从“私人的悲伤”变成了“公共的精神共鸣”——后来的人读到“明月夜,短松冈”,想到的不只是苏轼的亡妻,更是自己生命中“未完成的爱”。 这份爱,最终没有停留在“悼亡”的悲伤里,而是活成了一种“精神坐标”:提醒人们,真正的爱从不会因死亡消失,只要有人记得、有人坚守,它就能在时光里永远鲜活。