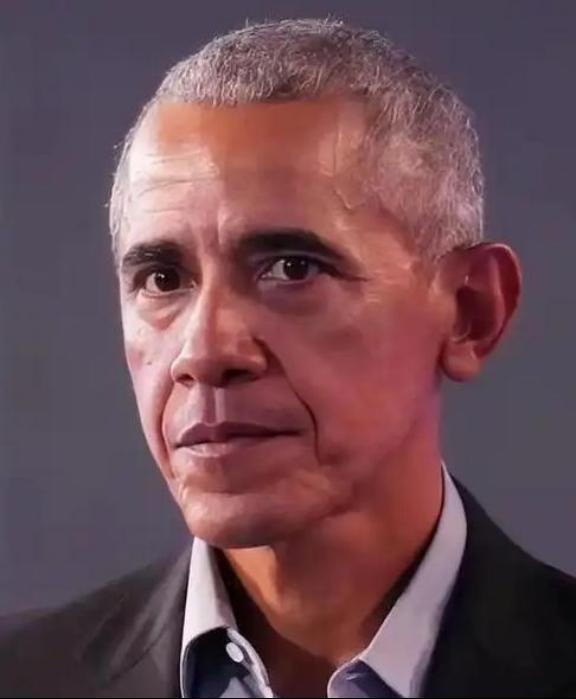

1980年中国GDP只有美国的7%;美国则是全球霸主,如日中天。接下来的38年里中美一直相安无事。奥巴马后来总结:中国在韬光养晦。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那时候,没人相信中国能崛起。美国人更不会想到,几十年后,他们口中的“世界工厂”竟然会成长为能和他们掰手腕的对手。 奥巴马后来感叹说,中国在那段时间做了一件非常聪明的事,“韬光养晦”。这四个字,堪称中国崛起的底色。 所谓“韬光养晦”,说白了就是别急着出头,先闷声发财。你打你的拳,我修我的路;你秀你的肌肉,我补我的课。对外不挑事,对内谋发展。 那时候的中国,处在一个极度脆弱但又极度宝贵的阶段。要钱没钱,要技术没技术,要资源没资源,但有一个东西最重要,清醒的头脑。 80年代的中国,面对的是一个强势得不可一世的美国。美国主导着国际金融体系,掌控高科技产业链,甚至决定了全球贸易游戏规则。 中国清楚地知道,硬碰硬绝对没好下场。于是,中国选择了另一个方向,“不和你争,先和自己赛跑”。 “先富带后富”、“让一部分人先富起来”,是那个年代最直白的发展策略。很多人拼命工作,不是为了理想,而是为了能多赚点钱、多改善生活。 可正是这种纯粹的动力,让中国的经济像火箭一样起飞。那时候我们没有“高大上”的经济理论,只有“能干实事”的决心。 中美在这段时间相安无事,也不是巧合。美国看中国,只觉得这个国家在搞经济改革、引进外资、造衣服、造鞋子、造玩具,看起来没威胁。 而中国看美国,只想着从你那里买设备、学技术、引投资,看起来也没敌意。双方都在“各取所需”的阶段,美国拿到廉价劳动力,中国拿到发展机会。可以说,那是中美关系最“务实”的黄金时代。 奥巴马那句“韬光养晦”,不是赞美,而是一种后知后觉的感叹。等到美国人回过神来,他们发现,中国已经不再是那个只造廉价玩具的国家了。 中国造的东西,开始出现在他们的车库、厨房、甚至军工系统的供应链里。从电器到通信设备,从汽车零件到芯片封装,中国的制造能力悄悄渗透了全球。 到了21世纪初,中国GDP一路狂飙,年均增长超过9%,超过日本成为世界第二大经济体。美国终于开始意识到问题,这个“低调”的国家,已经悄无声息地长成了一个巨人。可回头看,那三十多年,中国没靠战争、没靠掠夺、没靠殖民,全靠实打实的生产力和智慧。 这就是“韬光养晦”的力量。它不只是外交上的一种策略,更是一种国家级的心态,稳,不躁,不被情绪牵着鼻子走。 中国在最困难的时候,没有喊口号,也没有急功近利地去碰撞,而是把精力放在最实在的事情上:教育、制造业、基础设施、科技研发。 你看,当时的深圳只是个渔村,现在是国际科技之都;当年的中关村是小摊贩的聚集地,现在是创新企业的发源地; 那时候连自行车都要进口的中国,如今能造自己的高铁、航母、芯片和空间站。这个转变,不靠虚声,不靠运气,靠的就是“藏锋不露”的长期主义。 而中美能“相安无事”38年,也正是因为中国一直把重点放在“修内功”上。中国不搞扩张、不玩对抗,美国虽然警觉,但也无可奈何。 毕竟一个“努力搬砖、低头搞钱”的国家,看起来真不像威胁。等美国意识到中国已经有能力在全球发声时,一切都已经太晚。 其实回头看,所谓的“韬光养晦”,核心是战略节奏感。中国明白,国家的崛起不可能一蹴而就,必须先有经济基础,再有科技实力,最后才谈国际影响力。 任何一个顺序错了,都会重蹈苏联的覆辙。苏联那时候军力强大,科技领先,却忽视了经济民生,最后轰然倒塌。而中国反其道而行之,从底层的经济体系开始一点点打牢地基。 38年过去了,中国已经不需要再“养晦”了。因为光,已经挡不住。如今的中国,是全球制造中心,是新兴科技强国,是全球产业链的关键节点。 我们有了自己的芯片产业,有了自己的空间站,有了世界上最长的高铁网,也有越来越多“别人绕不开”的技术和市场。 而最值得骄傲的是,这一切不是靠侵略、不是靠殖民,而是靠实打实的努力与智慧。这,就是“韬光养晦”的真正意义,不是逃避冲突,而是选择最聪明的路径走向强大。 当年那个GDP只有美国7%的中国,如今已经成长为能与美国对话、竞争、博弈的国家。而这38年的“低调积累”,正是中国崛起最深沉的底气。