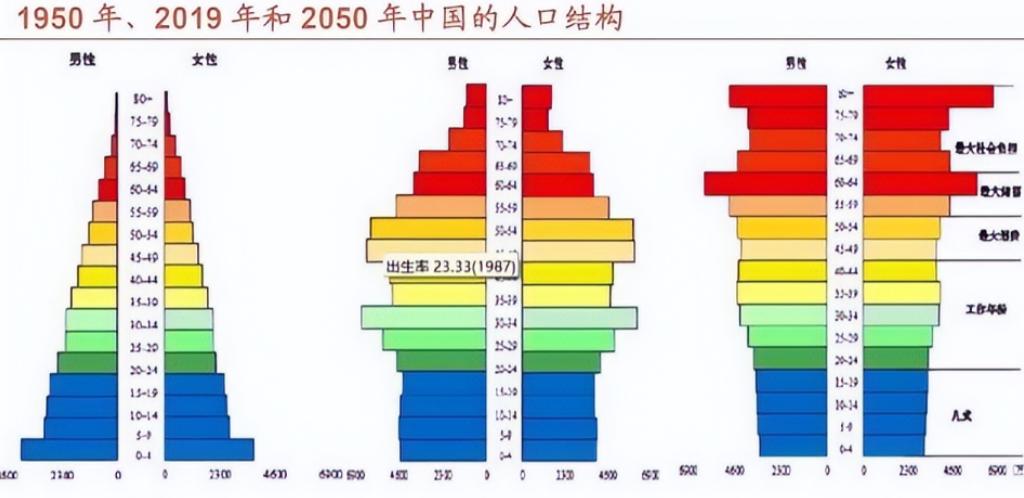

中国将迎来前所未有的“死亡高峰”? 我们正处在一个奇特而复杂的时代节点:一边是为人均寿命不断增长而庆幸,把它看作社会进步的勋章; 另一边,却要为一个无法回避的未来做准备——一个专家们根据数据预测的、规模空前的“死亡高峰”。2023年,中国人口净减少了208万,这数字背后,是一个人口结构深度调整时代的到来。 这事儿听着吓人,但它并非空穴来风,更不是为了制造恐慌。它是一段历史、几十年发展和我们当下的生活方式,共同谱写出的一首沉重序曲。 它不光是在考验我们整个社会的保障体系,更像一个催化剂,在倒逼着这个国家,从过去那个靠人多的“数量红利”模式,转向一个全新的、依靠“国民健康”和“人才质量”的新赛道。 想搞明白眼下的挑战,得把时间的指针拨回到半个多世纪前。今天即将或已经步入晚年的这批庞大群体,正是当年那场“婴儿潮”里的孩子。 上世纪60年代,家家户户都倾向于多生,孩子被看作是未来的劳动力。他们长大后,汇聚成一股无可比拟的人力大潮,用青春和汗水,撑起了“世界工厂”的奇迹。 可历史的潮水,有涨就有落。当年的那股巨浪,与后来的计划生育政策相叠加,塑造了今天我们这种“中间少,两头大”的人口结构。 结果就是,中国用短短几十年,飞速撞进了深度老龄化社会。所以说,现在谈论的“死亡高峰”,本质上,就是那场“生育高峰”迟到了几十年的一个回声,而养老的重担,也以前所未有的分量,实实在在地压在了现在的年轻家庭身上。 医学进步带来的长寿,毫无疑问是天大的好事。但这份“礼物”,背面也附带着新的代价。最大的变化是,如今威胁我们生命的大boss,已经从过去那些来势汹汹的急性病,变成了需要长期共存的慢性病。中风、心脏病这些心脑血管疾病,成了带走生命最多的元凶。 这背后,是我们现代生活方式深深的烙印:高盐饮食、果蔬摄入不足、烟酒、熬夜和无处不在的压力。 这些像温水煮蛙一样的小习惯,正在悄悄侵蚀着健康,甚至让中风这种过去印象里的“老年病”,开始出现在三四十岁的人身上。生命虽然延长了,但带病生存的时间,似乎也变长了。 这种变化扩散到社会层面,就催生出了巨大的“临终经济”压力。一边是未来劳动力可能短缺,另一边,在北京、上海这样的大城市,墓地已经“寸土寸金”,甚至出现了高达10万元的“天价墓地”,让“死不起”从一句玩笑变成了沉重的现实。 这不禁让人反思,我们在追求生命长度时,是否为生命的尊严结尾做好了足够的准备。 挑战的另一面,往往是机遇。人口结构变化带来的压力,恰恰也是一股最强的推力,逼着社会治理和发展模式必须转型。其实这是社会发展的必经之路,像日本、德国都经历过,他们的经验教训值得我们借鉴。 应对的关键,首先是把社会的“安全网”织得更牢,完善慢性病的医疗保障,发展社区、机构等各种各样的养老服务。 更深层的改变,在于发展动能的切换。劳动力数量减少不可逆转,那就必须转向高科技和高效率。 幸运的是,今天的年轻人普遍受过更好的教育,这恰好为我们从“人多力量大”转向“人才质量高”提供了最好的基础。而且从长远看,人口总量下降,对环境和资源的压力也是一次解放。 说到底,应对这场宏观挑战的基石,是我们每个人的健康意识。对自己的健康负责,养成好习惯,不仅是对自己好,也是在为子女和整个社会减轻未来的负担。 我们讨论“死亡高峰”,不是为了贩卖焦虑,而是为了一次理性的、全社会的“提前演习”。这不只是一场人口数字的变化,更是一次关乎国家治理、经济模式和每个人幸福感的系统性重构。 能否平稳渡过这个周期,考验着我们所有人的智慧和韧性。最终的目标,是让“长寿”真正成为一种有尊严、有品质的福祉,而不是一个冷冰冰的统计数字。