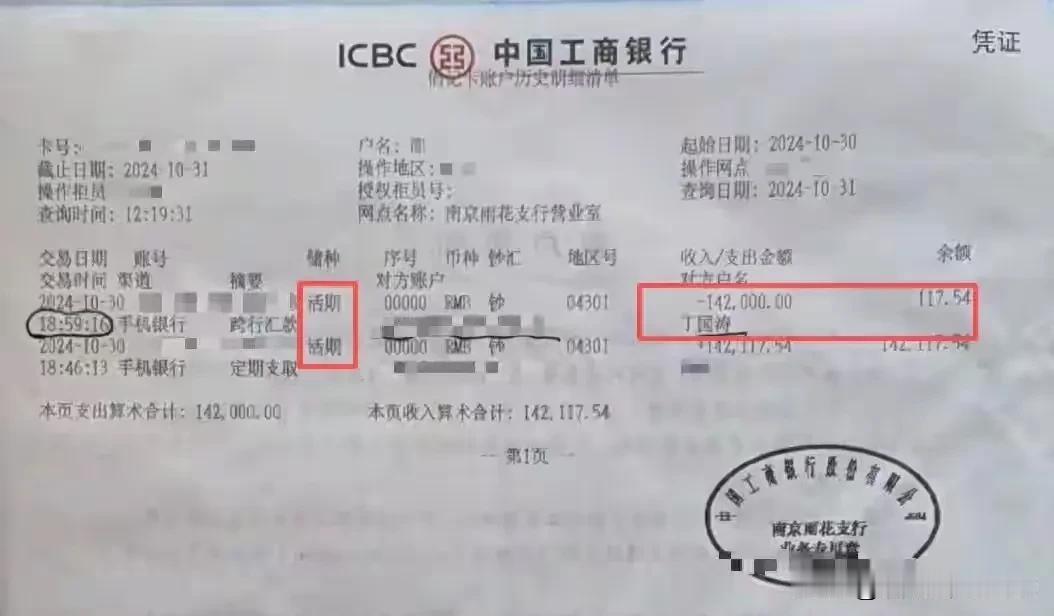

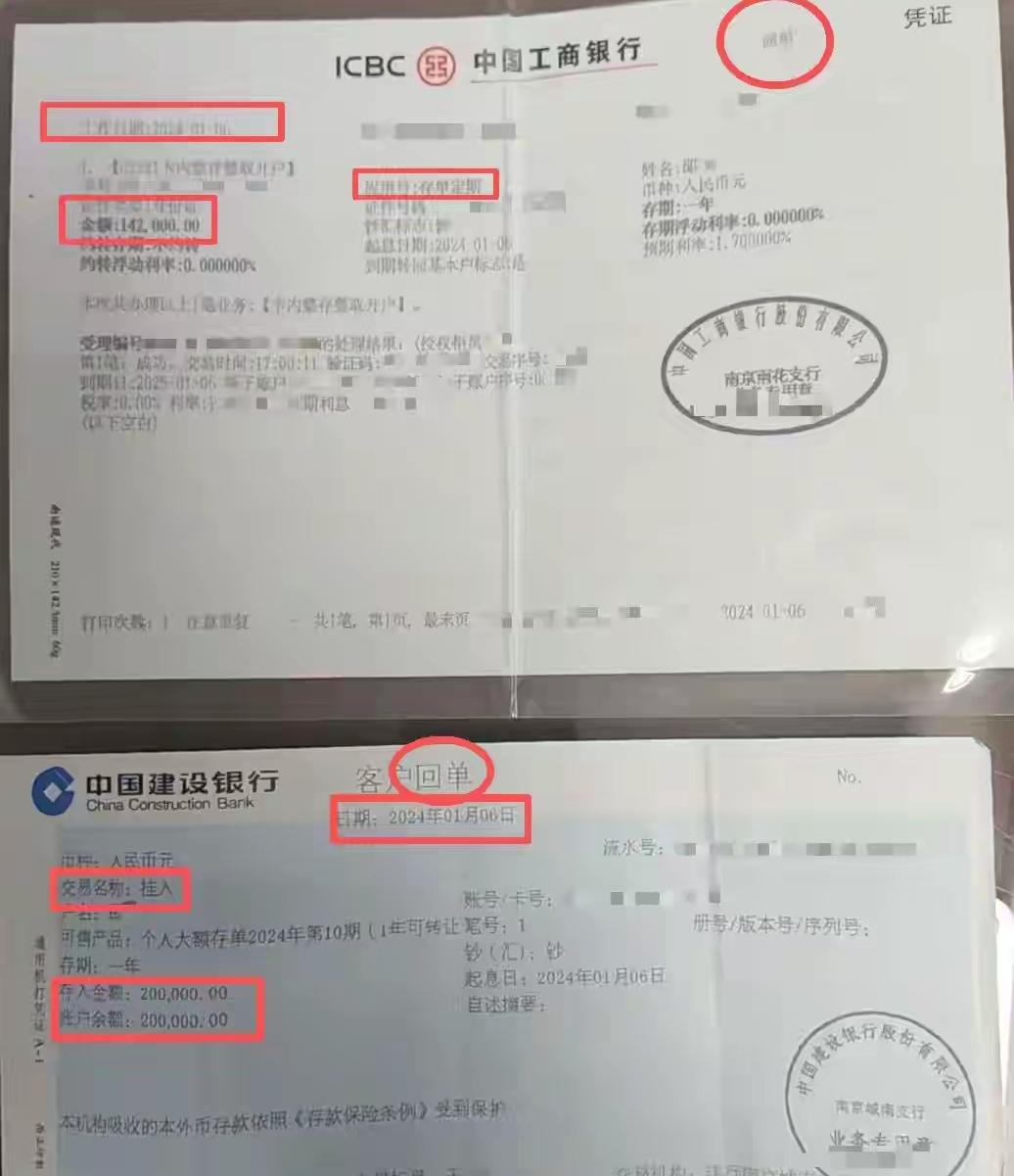

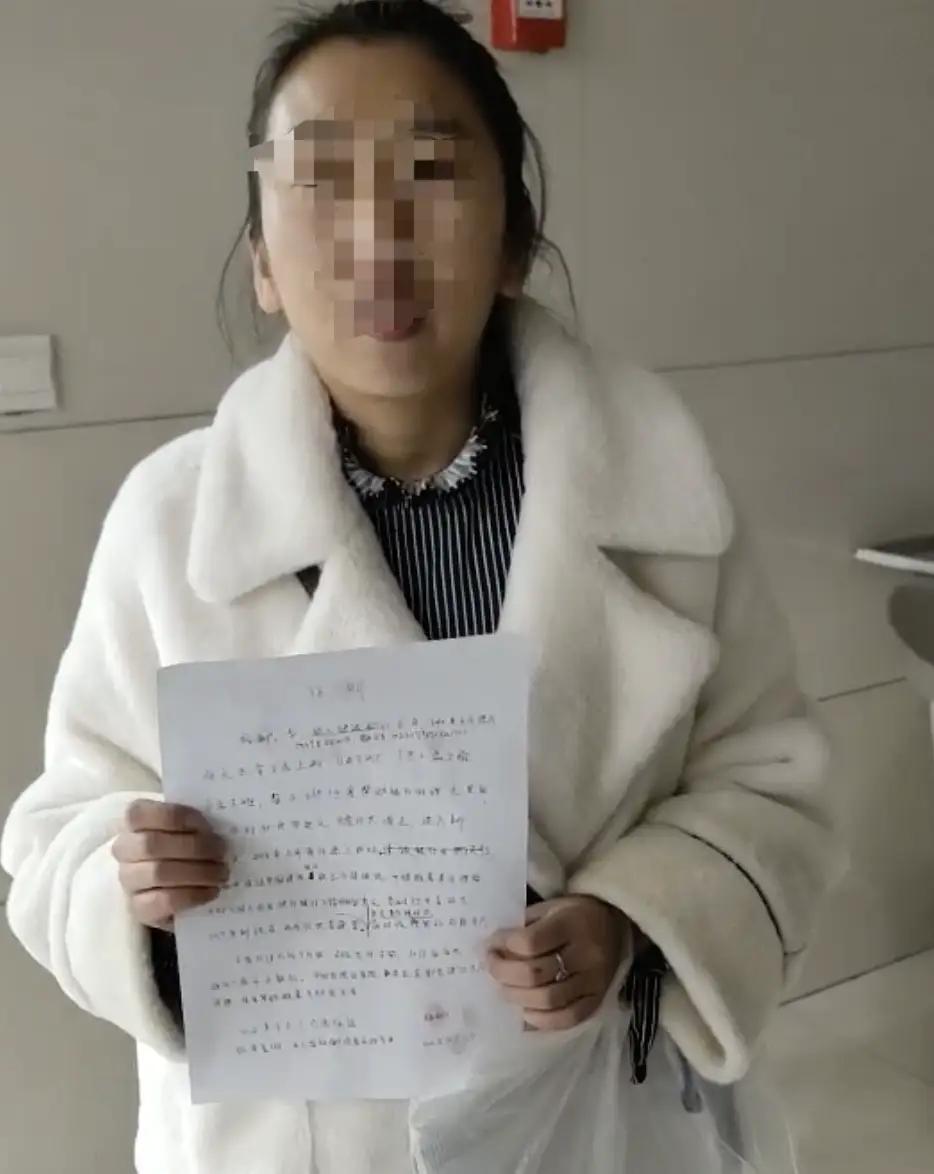

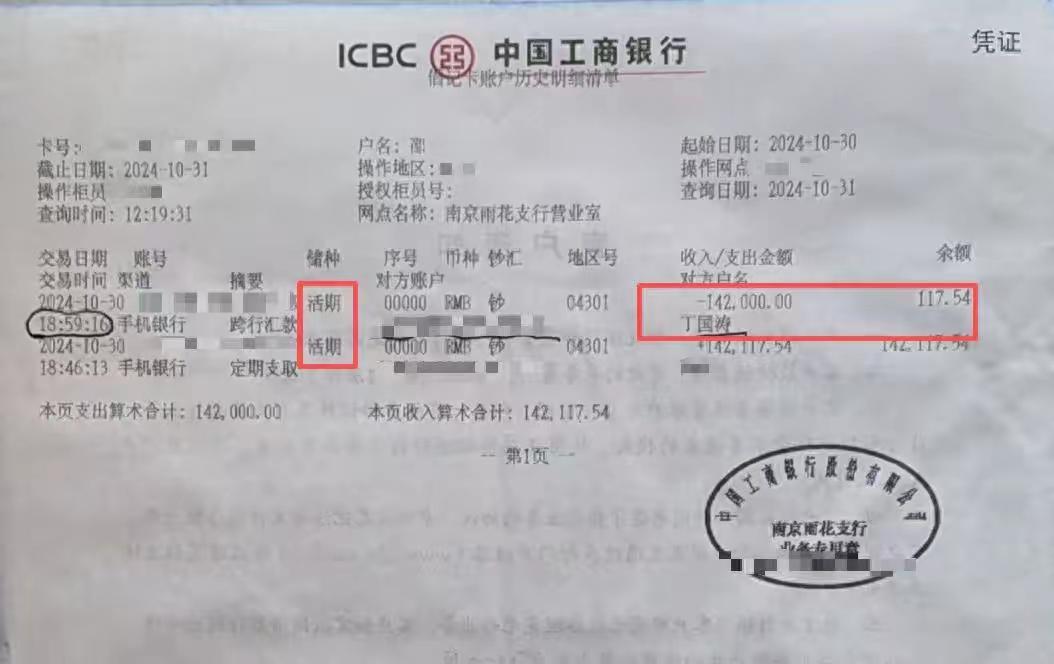

南京六旬阿姨哭晕!24万余元定期存款被人网上转走?银行回应引发不满! 60岁的邵女士没想到,自己亲自跑到银行办的定期存款,最后竟然没去柜台、没丢存单、没设自动转出,却在手机上被人“隔空”转走了24万多元。 她以为的“安全存单”,不过是两张“业务回单”,银行说流程合规,监管说证据不足。她哭着说:“钱是救命的,我怎么都想不通。” 邵女士的这24万多块,是攒了整整八年的血汗钱。丈夫走得早,她靠在小区门口摆地摊卖些日用品拉扯大孩子,后来年纪大了干不动,就把摊位盘了出去,加上丈夫单位给的抚恤金,凑出这两笔钱。 2024年1月6日,她特意选了两家大银行,分别存了20万和14.2万的一年定期,就是怕有意外急用钱。 办理时她拉着柜员反复强调,钱是看病备用的,必须本人持身份证到柜台才能取,还特意要求要纸质存单,觉得看得见摸得着才踏实。柜员当时应着好,递来两张纸让她签字,她没细看内容,只当那就是心心念念的存单,小心收进抽屉锁了起来。 平静的日子过了九个多月,2024年10月30日下午的一通电话,彻底打碎了这份安稳。对方自称是短视频平台的官方客服,声音客气又专业,准确说出了她的姓名和手机号,说她误操作开了保单,不赶紧取消就要扣费。 邵女士起初还有些怀疑,但转念一想,自己的钱都在定期里,没有本人去柜台谁也动不了,便放下了戒心。 在对方一步步引导下,她下载了指定的陌生软件,按要求扫脸、输入密码,全程没收到任何银行的提醒短信。直到晚上儿子回家,见她对着手机发呆追问缘由,才察觉不对,拉着她连夜报了警。 第二天一早,两条银行短信姗姗来迟,建行账户转走102039.32元,工行账户转走142000元,合计244039.32元,部分资金已经流向境外。 邵女士跌跌撞撞跑到银行,掏出抽屉里的“存单”要讨说法,得到的答复却让她眼前一黑。 工作人员说,她手里的根本不是存单,只是业务回单,仅能证明办过业务,不能作为取款凭证。她办理的是银行卡定期,和手机银行绑定着,只要有密码和人脸验证,就能线上转成活期再转出。 邵女士当场就急得哭出声,反复质问为什么要求的存单变成了回单。银行拿出有她签字的凭证,说流程合规,风险提示都已告知。她看着自己的签名,手都在抖:“我签了字不代表我懂啊!我明确要存单,你们怎么不跟我讲清楚回单和存单的区别?” 她不甘心,又向银行总行和金融监管部门投诉,可结果依旧让人寒心。建行说网点监控只保留两个月,没法提供当时的办理录像,没法还原细节。 工行坚持柜员询问过存款形式,凭证上的签字和风险提示书就是证据。2025年6月,监管部门给出书面回复,现有证据不足,无法认定银行违规。 更让人费解的是,从定期转活期到大额资金跨境转出,这么多高风险操作连续发生,银行系统既没拦截也没实时通知。 要知道,这类异常交易本应触发风险预警,可邵女士直到资金被转走十几个小时后才收到短信,错失了止损的最佳时机。 有银行内部人员私下透露,银行卡定期能方便后续推销理财、保险等增值业务,利润比封闭的纸质存单高得多。 这就让人不得不怀疑,是不是工作人员为了业绩,故意模糊了两种存款的区别,没给老年客户讲明白关键差异。 毕竟对邵女士这样的老年人来说,“存单”“回单”“卡内定期”这些术语听起来差别不大,不主动用通俗语言解释,根本分不清其中的风险。 如今,警方虽已立案侦查,但资金流向境外,追回难度极大。 邵女士整天以泪洗面,嘴里反复念叨:“要是当时多问一句儿子,要是银行当时跟我讲清楚,哪会出这种事啊!” 这起事件里,诈骗分子固然可恨,但银行在服务老年群体时的疏忽更让人难以接受。 所谓的“流程合规”,不能成为回避责任的挡箭牌,对金融知识薄弱的群体缺乏清晰告知和风险提示,本身就是一种失职。 金融服务不该只讲流程不讲人情,尤其对老年群体,多一句解释、多一次确认,可能就会避免一场悲剧。邵女士的遭遇不是个例,它戳中了老年人金融安全的痛点,也给所有金融机构敲响了警钟。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。