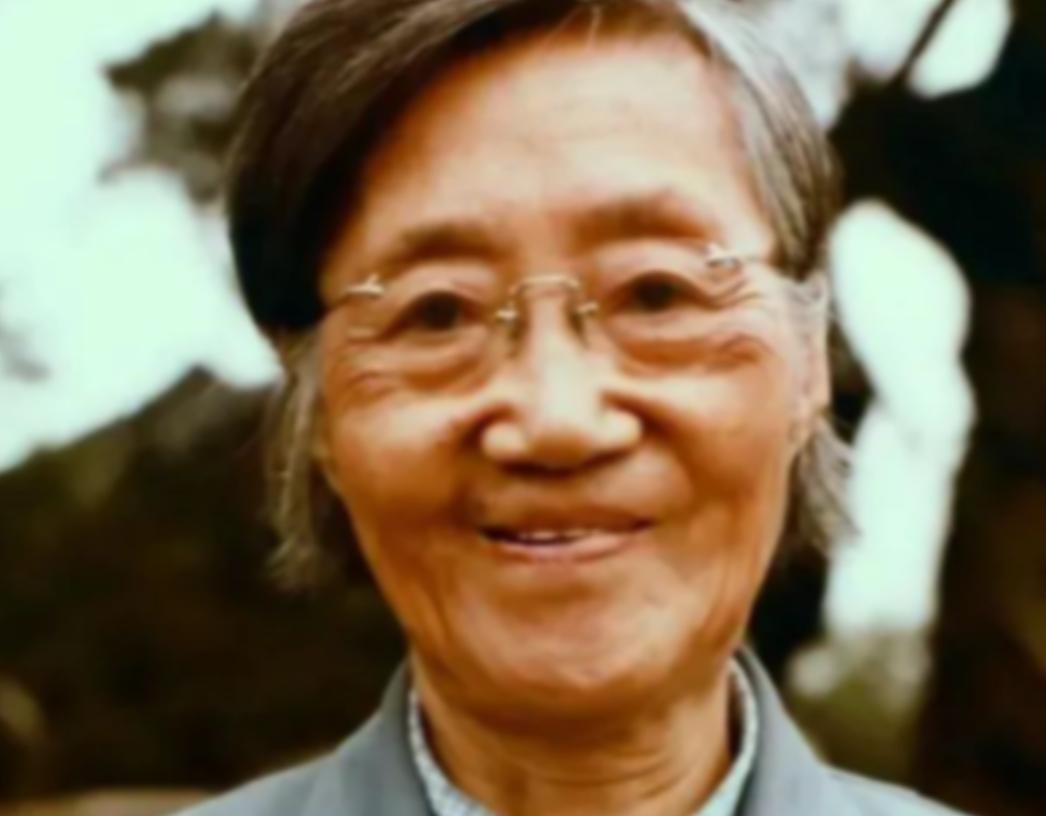

1961年,北大才女王承书吃完饭后,像往常一样去了实验室。谁知这一走,却像人间蒸发了一般,丈夫因找不到她,差点翻遍了北京城。10多年后,儿子打开门,发现一位白发苍苍的老太太,定睛一看,却是消失了多年的母亲。 那时候,王承书在北京大学当物理教授,有一天吃完饭,她跟丈夫张文裕说要去实验室,然后就走了,谁也没想到,她这一走,就像从世界上消失了一样。 张文裕到处找,亲戚朋友都问遍了,但谁也不知道她去了哪儿,家里就剩下他和年幼的儿子,日子一天天过,可王承书却一点消息都没有。 王承书不是个普通人,她上学的时候就特别厉害,是燕京大学物理系唯一的女生,毕业还是第一名,后来去了美国留学,在物理学界都搞出了名堂。 按理说,她完全可以在美国过很好的生活,但新中国一成立,她就跟丈夫说得回国,当时美国人拦着不让他们走,怕他们带走技术,但他们还是想尽办法,把好几百公斤的书和资料先寄了回来,然后自己也回了国。 回国以后,她本来在研究热核聚变,也干得挺好,可没过几年,国家有个更急、也更秘密的任务,钱三强找到了她,希望她能去搞原子能,具体就是分离铀同位素。 这活儿是造原子弹最关键的一步,干这个就得隐姓埋名,不能跟家里联系,王承书没多想就答应了,说了一句“我愿意”。 然后她就悄悄地走了,没跟丈夫儿子告别,从家里彻底消失了,她去的地方,是西北戈壁滩上一个秘密工厂,地图上都找不到。 到了那儿,她不再是北大教授王承书,只有一个代号“王工”,那地方条件差得不行,住的是漏风的帐篷,喝的是咸得发苦的水。 冬天冷得墨水都能结冰,夏天太阳能把铁皮晒得烫手,她和同事们手里没有先进的计算机,就靠几台手摇计算机和算盘,一天到晚地算数据。 她是厂里唯一的女专家,年纪也比较大,同事们只觉得这个“王工”干活特别拼命,但不知道她身体其实很不好,她鼻子有老毛病,在戈壁滩那种干燥天气里老是流鼻血。 有一次,她鼻血流个不停,就用棉花把鼻孔塞住,血都把计算的稿纸给染红了,可她手里的算盘还是没停。 连续几十个小时不睡觉是常事,有时候累得直接就晕倒在实验室里,可她醒过来第一件事,不是关心自己身体,而是问计算结果有没有问题。 那些年,她最难受的就是想家,她不能写信,也不能打电话,只能在夜深人静的时候,偷偷拿出儿子小时候的照片看一看。 她把对家人的想念和亏欠,全都压在心里,变成了工作的动力,她想的是,自己早一天把任务干完,国家就早一天安全。 在北京的家里,她丈夫张文裕一个人撑着,他既要搞自己的研究,又要带孩子,儿子老问妈妈去哪了,他也只能说,妈妈在一个很远的地方,干一件很重要的事。 儿子慢慢长大了,也就不再天天盼着妈妈回来,他好像明白了妈妈的工作很特殊,他在作文里写过一句话:“我的妈妈是国家机密。” 1964年,中国第一颗原子弹炸响了,全国人都高兴得不行,但王承书和她的同事们还在戈壁滩上,继续干她们的工作。 直到1978年,她负责的所有任务都完成了,才被允许回家,这个时候,离她当初离开家,已经过去了整整十七年。 当她推开家门,当年那个小男孩已经长成一个大小伙子了,而她自己,也从一个有名的科学家,变成了一个头发全白的老人。 这十七年,她没能陪着儿子长大,也没能跟丈夫在一起,她把一个女人最好的年华,都给了戈壁滩上的风沙。 王承书这辈子都很低调,她回来以后,从来不跟人说自己立了多大功,晚年的时候,她把自己的钱都捐给了希望工程和国家,连遗体都捐了出去。 她用一辈子,守住了当初那句“我愿意”的承诺,我们现在的生活很安稳,觉得一切都是理所当然的,但很少有人知道,我们今天能这样,是因为过去有像王承书这样的一群人。 他们为了国家,把自己的名字、家庭、甚至一辈子都付出了,这些人的故事,我们不应该忘记。 信源:中国青年网2021-08-31——中国核事业耀眼的女性!她被认为能获诺贝尔奖,一生说了三次“我愿意”